-

沒有記錄!

鄭州西流湖下淹沒清代石橋 它曾是豫陜官道要沖

2013/10/24 9:27:47 點擊數: 【字體:大 中 小】

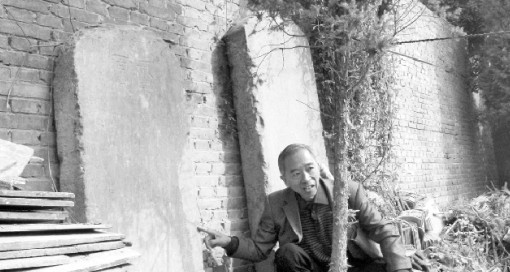

10月23日,在西流湖旁一座小廟的墻壁上靠著一塊殘破的石碑,今年60歲的宋成群老人在介紹當年發現石碑的經過。這塊石碑記載著小京水橋的歷史

10月23日,鄭州西流湖河中一塊被淤泥覆蓋的河面,淤泥底下就是建于清乾隆年間的京水橋

(記者劉長征/文沈翔/圖)被譽為鄭州“大水缸”的西流湖,如今已舊貌換新顏,新建設的西流湖生態公園即將完工。然而,很少有鄭州人知道,在西流湖的湖面下,隱藏著一座修建于清朝乾隆年間的石橋。

它曾是豫陜官道的要沖,見證著這里從繁華走向衰敗的過程。一塊石碑記載,清朝、民國官府還專門設置了一種特殊的職業——“橋戶”來保護它。

如今,石碑所在村莊正在拆遷。為不讓這段歷史也湮沒在時間的長河中,10年來,一位老人一直收集、整理它的資料,并為保護其資料奔走。

西流湖下隱藏著一座古橋

23日上午,西流湖生態公園內,在陽光照耀下,恬靜的湖面波光粼粼,岸邊蘆葦隨風搖擺,兩三只野鴨在湖面嬉戲,還有人坐在岸邊垂釣……60歲的宋成群沿著小道漫步在西流湖岸邊,眼前的場景勾起了他兒時的記憶。

“現在的西流湖有點像我們小時候的樣子了,但總覺得缺點兒什么。”在宋成群心里,埋藏著一個有關西流湖的秘密:平靜的湖面下,隱藏著一座清朝乾隆年間的古橋。

在附近的湖面上,隱約可以看到有一道淤泥的痕跡橫亙在湖下。宋成群說,淤泥下就是那座石橋,名字叫京水橋,曾是豫陜官道的要沖,鄭州向西的第一個驛站。

花甲老人講述豫陜官道繁華

“那邊的深溝就是豫陜官道,當年在這里和賈魯河相交,要想過河,只能取道京水橋。”站在湖邊,宋成群向東邊比畫著。他手里還拿著一幅國畫,畫中一條河流蜿蜒流進遠方深谷,河上一座梯形石橋連通兩岸,橋頭兩側客棧酒肆鱗次櫛比。

“聽老人說,當年人們趕著騾馬從洛陽往鄭州走,到這兒基本上天都黑了,只能打尖歇腳。”宋成群說,經濟的繁榮也讓橋邊的小京水村興旺起來,出生在這個村的宋成群根據史料和自己的記憶畫出了京水古橋,畫面描述了當年京水橋作為官道要沖的繁華。

畫中的石橋非常古樸,石板平鋪,僅有兩個橋孔,宋成群說,他小時候還常在橋孔中游泳,橋東頭的橋墩下有一個很大的洞,據說是抗戰時期日軍撤退想炸毀石橋的遺跡。

他記得,京水橋長約50米、寬約6米,橋面上可以跑各種車輛,一直是交通要道。

直到1958年,鄭洛公路建成通車,走豫陜官道的車輛越來越少,橋邊的客棧店鋪也門可羅雀。1972年,西流湖建成蓄水,京水橋才被淹沒在湖水當中。

石碑記載“橋戶”護橋的故事

小京水村正在拆遷,未來這里將建設凱旋路和公交場站。村內僅存的幾所建筑中,有一座廟宇,香火很旺。廟墻外的一堆垃圾旁靠著一塊石碑。宋成群說,這塊石碑是京水橋存在最有力的佐證。

石碑名叫“滎陽邑矦梁董韓三公德政碑”,立于民國十四年(1925年),碑文記載:“京水據鄭滎要沖,東西大路為豫陜通衢,公差行旅絡繹不絕……”宋成群說,這塊石碑記錄了一段修京水橋的歷史,更揭示出一個奇特的職業:橋戶。

根據他對碑文的研究分析,由于當年賈魯河常常漲水,沖毀石橋,為了保證交通要道暢通,從乾隆、嘉慶年間,官府就立附近居民為“橋戶”,專門負責每年修繕京水橋,免除官差稅負。當年的“橋戶”被指定為宋、谷兩個大家族。到了民國初年,這里的梁、董、韓三任縣長仍按照前清的規定,讓宋、谷兩家擔任“橋戶”。其中的宋家,也就是宋成群的先輩。

宋成群認為,這塊碑記錄了清代和民國時官方和民間合力為保證豫陜官道暢通而做的努力,是這段歷史最好的見證。然而,石碑如今卻被隨意擺放在墻角垃圾堆旁,上面的字跡歷經風雨已經開始模糊,隨著村莊的拆遷,這塊石碑還能保存多久,真是難以預料。

10年奔波只為守住一段歷史

2003年,在城市里生活的宋成群回京水村辦事,在村里一處污水溝上看到了被當做溝蓋的德政碑。

“我當時看到碑文才知道,原來祖上還曾經有過京水橋‘橋戶’的身份。”宋成群感嘆。他心中產生了一個想法:怎么把這段歷史保留下來。

宋成群將碑文拓下來,并根據資料、傳說和自己的記憶畫出了京水橋圖。幾年里,他曾拿著收集整理的資料去文物、文化、地方志等部門咨詢。2006年、2007年,河南博物院和鄭州市博物館接收了他的國畫和拓片,并發證書給他鼓勵。鄭州市博物館還曾派人跟他去實地調查。鄭州市博物館館長張霆記得,當時博物館想收藏石碑,卻因為費用問題沒有和村民協商好。

張霆說,這塊石碑記載了西流湖這片區域修橋的地理、歷史、經濟和人文信息,是鄭州發展的歷史見證。

10年來,宋成群一直沒有忘記自己當初的想法。今年年初,宋成群得知西流湖生態公園正在建設,他就去找鄭州市文物局局長閻鐵成,問能不能趁著西流湖公園建設,把石碑放在湖邊京水橋遺址處,作為一段歷史的見證。

“宋老先生是咱們城市文化的一位守護者。”閻鐵成昨天告訴記者,宋成群提出的保護京水村文化的設想非常好,能和正在建設的西流湖公園、城中村改造結合在一起,使已經湮沒的歷史文化更好地和現代社會發展融合在一起。他認為,在西流湖改造過后的優美環境中保存這塊石碑,更能體現這個區域的豐厚歷史文明。

記者手記

城市發展中該如何把根留住

我們的城市在飛速發展,每天都有村莊在消失,新的建筑拔地而起……當我漫步在尚未完工的西流湖生態公園里時,既為優美恬靜的環境所陶醉,同時又像宋成群一樣,覺得缺了點兒什么。

這片湖水曾經是什么樣子,這里曾生活過什么人,他們都做過什么事?了解這些的線索大多已經像淹沒在西流湖底的京水橋一樣,在時間長河中消失,僅僅留存在老一輩人的記憶中。

我們在建設新的城市,卻失去了以前的記憶。幸好還有像宋成群這樣的人,他們在為城市撿拾、收集一片片記憶碎片,拼接成或遠或近的影像,讓我們能把握這個城市的文化脈絡。

雖然他們只是個體,力量也很微弱,但讓我們看到了希望,同時也讓更多的人思考:在城市的飛速發展中,如何留住它的文化脈絡,如何把我們的根留住?(原標題:鄭州西流湖下淹沒清代石橋 它曾是豫陜官道要沖)