-

沒有記錄!

以文化研究所名義從事間諜活動

2013/10/30 10:26:27 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

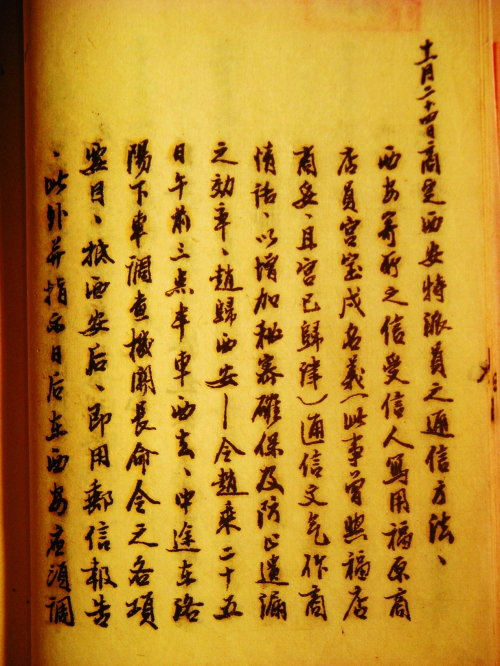

原日本駐鄭州領(lǐng)事館舊址內(nèi)景(此照片由鄭州市檔案局提供)

□記者 朱金中 文 李康 圖

《我認識的鬼子兵》的作者方軍曾留學(xué)日本多年,他對二戰(zhàn)時日本人在情報方面的搜集能力大為感慨。

“現(xiàn)在日本人很重視情報,因為它可以為日本企業(yè)的商業(yè)貿(mào)易、商業(yè)往來、商業(yè)談判提供各種信息,幫助他們做出最佳判斷。”方軍告訴我,日本人重視情報的傳統(tǒng)從甲午戰(zhàn)爭時就開始了。

自明治維新后,日本就將中國作為頭號目標,學(xué)術(shù)界、情報界、商界、軍界紛紛抽出人力、物力、財力研究中國局勢。擔任過清朝公使書記官的黃遵憲,在他的《日本雜事詩》后記中感嘆,日本研究中國之書數(shù)量甚豐,中國寫日本之書數(shù)量與質(zhì)量都無法與之相提并論。

軍事上的情報尤甚,以地圖的測繪為例。地圖測繪一直被各國政府視為“國之神器,不可予人”,而掌握了一個國家的精確地圖與關(guān)鍵設(shè)施的地理坐標,就意味著對其國防和經(jīng)濟命脈了如指掌。明治維新后,日本便積極對中國展開實地測繪,大批日本浪人到中國東北、華北及朝鮮實地繪制的作戰(zhàn)地圖,使得日軍在甲午戰(zhàn)爭時節(jié)節(jié)勝利。

侵華戰(zhàn)爭之前,日本對中國的航拍,幾乎覆蓋了中國全境,航拍的內(nèi)容非常細致,并且標有精細的經(jīng)緯度和拍攝日期,城門、機場、交通樞紐等戰(zhàn)略要點也一一標注。在此基礎(chǔ)上,又派遣大量間諜,攜帶測繪器材,對航拍照片實施校準。1945年日本投降后,國民政府接收了數(shù)以萬計的日軍作戰(zhàn)地圖,內(nèi)容之繁多、繪制之精細,令人不由得發(fā)出“中華腹腋,幾為倭人洞悉”的慨嘆。

在鄭組織報館

大打輿論戰(zhàn)

關(guān)于日本人的情報戰(zhàn),不少史料都進行了詳盡的描述,但當我拿到32頁的鄭州日本特務(wù)機關(guān)文電譯文電子檔案時,仔細閱讀其中的細節(jié),才真實地感觸到日本人在情報方面的認真。當透過文字真正了解日本人在情報戰(zhàn)方面的“杰作”時,你會覺得影視劇里那些“大大的狡猾”已經(jīng)不足以形容他們。

日特機關(guān)打著文化研究所的旗號從事間諜活動,“曾典領(lǐng)商妥,對外用文化研究所之名義,甚為秘密”。

這個頂著“文化研究所”招牌的日特機關(guān),,在其間諜“工作進行之步驟”中,列出了可以利用的三類人:華僑、天津人(當時日本在天津長期駐軍,收買了一批漢奸,此處指的應(yīng)是天津漢奸)和朝鮮人,“使深入河南,販賣普通商品或者各種毒品”。

但這三類人,在日特看來,是有遠近親疏差別的,其中朝鮮人是他們的“腹心”(甲午戰(zhàn)爭后,朝鮮成為日本殖民地,故一些朝鮮人為其賣命)。但日本人背地里并不完全信任這些朝鮮探子,“給予便利,或者給資本旅費,或通融商品而不可使其知背后有本機關(guān)之力量”。這些人只是日特利用的工具,一旦出了事,可以撇清關(guān)系。

利用這些人販賣毒品是為了攪亂中國內(nèi)地市場,坑害群眾嗎?顯然不是,“日人販毒”只是一個幌子,為的是引開地方政府的注意力,“一方面宣傳此種行為在河南甚有利益,使中國當局轉(zhuǎn)移注意力量,不再重視本機關(guān)”。還有一個原因,就是人情。

所謂人情,就是賄賂。民國時期,地方官員腐敗不堪,日方故意制造一些“緝毒案件”,讓地方官員邀功,然后趁機“交涉”,這就有了賄賂官員的機會,“一方面再提出他項要求,并投若干費用收買中國當局”。

看到了吧?日特處心積慮的目的不在于販毒,而是通過自編自導(dǎo)的“緝毒”案件,收買地方官員,然后借此提出其他要求,掩蓋他們真正的間諜活動。

在金錢投入方面,日特極為慷慨。飛機當時還是高科技物件,但駐鄭州的日特機關(guān)卻把飛機引入到間諜活動中,“航空實行后即以本機關(guān)為飛行公司之代理店”,對于營救一些重要的線人和情報人員,日特明確“提出飛機護送犯人之交涉”。

根據(jù)這份電文的描述,日特機關(guān)每月有大約三百元的固定費用,用來聘請華人眼線,但隨著間諜活動的擴大,同時還要用來收買土匪等,這筆費用已不寬裕,不得不請示上級,要求增撥費用。

由于中日關(guān)系緊張,日特決定在鄭州建立自己的輿論陣地,進行“中日親善”的宣傳,“擬令張及鮑之秘書來鄭,在鄭組織報館,先以小規(guī)模試辦,二三月后以觀后效。開辦費用約五百元,每月補助二百元,即可舉辦特情,請開率準行”。

可見,日本人在情報戰(zhàn)上下足了工夫。

地方政府對間諜活動很警惕

魔高一尺道高一丈。

隨著地方政府對此的警惕,日本人的間諜活動開始受到壓縮。日本人在電文中向遠在天津的上級機關(guān)抱怨:“鄭州為平漢鐵路與隴海鐵路之交點,可稱為重地,因為商埠,在表面上無拒日人居留之理由,但中國方面常聲言:商埠雖準商人居留,但不容許軍界政客之居住及活動。名為保護,密偵跟隨探查舉動一剎不離。”

當?shù)卣粌H派了密探,還使用了一些非常手段,“鮑觀澄廳長推薦之張慕渠赴任時,曾帶其同來,被公安員責令出鄭,不得已派往開封,其后又歸天津”。

從電文中來看,這位企圖潛伏到鄭州的張慕渠在地方政府公安員的威脅下,沒能到任,算是小小地挫敗了敵人的陰謀。張慕渠或許是個有來頭的人,公安員僅僅是口頭威脅,而對為日特服務(wù)的朝鮮人就沒那么客氣了。這些“腹心朝鮮人”在從事非法活動時遭到了極為嚴重的“鄭州中國官廳之監(jiān)視壓迫”,造成諜報活動“簡直無法施展”,因此,日特機關(guān)向天津總部提出“故諜報調(diào)查等事,必須使用華人”,但沒過多久,中國方面又提高了警惕,“自武官之聯(lián)絡(luò)員被槍斃以后,華人之生命亦甚為危險”。

實際上,中國方面對日特機關(guān)很警惕,這一點,電文中做了說明,“中國方面雖已知本機關(guān)為軍事機關(guān),然日下無要求退出之意……(中國當局)曾對增田云:在原則上商埠地只歡迎商人之居留,不能容許軍事政治機關(guān)之存在也”。

通過這份電文,我們還可看到當年間諜與反間諜的暗戰(zhàn)風聲——中國當局曾往日本領(lǐng)事館里派了一個臥底。領(lǐng)事館泄密的消息,被臥底在中國政府內(nèi)部的日本臥底反饋給了日特機關(guān),日特機關(guān)大為驚恐,“據(jù)各種之情況上曾疑領(lǐng)事館警務(wù)方面泄露機密,僅得此報可證實,以上情況當即通知駐鄭領(lǐng)事佐佐木義夫”。由于日特機關(guān)是受日本天津駐軍領(lǐng)導(dǎo),而領(lǐng)事館是受外務(wù)省管理,日特機關(guān)也只能通報領(lǐng)事了事。

由于史料欠缺,我們無法得知這份電文出自哪個日本間諜之手,不過在那個時代,這個日本間諜,詳細描述了他所看見的一切:時局的變化、鄭州的民情,甚至他個人對未來的看法。

在這個間諜的眼中,“中日關(guān)系極為險惡,自蔣以下皆呼吁日本為‘敵’,抗日風潮日益激烈,華中方面為防華北日本勢力之浸潤,以黃河為防日之障壁,舉凡軍事政治貿(mào)易商業(yè),皆布列防陣決心,不使日人越雷池一步”。

面對日本的洶洶態(tài)勢,河南人民奮起抗爭,抵制日貨,“隴海路局不購買廉價之日貨,開封商會宣傳日本砂糖含毒品,對于購買之人逮捕威脅……睦鄰等云乎哉,實際只是想盡方法鏟除日人而已”。

在這位日本間諜的眼中,領(lǐng)事佐佐木義夫有點類似電影《精武英雄》中那個日本領(lǐng)事,看透一切又無能為力,“領(lǐng)事對于中國之一切舉動,抱不問主義,只嘆謂背后無實力之外交等于零”。

寫下這些電文的日本間諜,與日本領(lǐng)事有著同樣的看法:中日之戰(zhàn)不可避免。“國際調(diào)整前途茫茫,縱令將來有何等之結(jié)果,亦不過外圍一時避戰(zhàn)之計耳。若無特別大變動,兩國之握手根本夢想不到也,如斯相持數(shù)年終有一日決裂。”(原標題:以文化研究所名義從事間諜活動)