-

沒有記錄!

品賞古代舌尖上的書法(3)

2013/10/9 9:57:07 點擊數: 【字體:大 中 小】

蘇軾是一位杰出的書法家,其行書、楷書得力于李邕、顏真卿和楊凝式,而能自成一家。他的書法用筆豐腴跌宕,有天真爛漫之趣。書此卷時,蘇軾筆墨更為老健,結字極緊,意態閑雅,奇正得宜,豪宕中寓妍秀,集中反映了蘇軾書法“結體短肥”的特點。明張孝思云: “此二賦經營下筆,結構嚴整,郁屈瑰麗之氣,回翔頓挫之姿,真如獅蹲虎踞。”王世貞云: “此不惟以古雅勝,且姿態百出,而結構謹密,無一筆失操縱,當是眉山最上乘。觀者毋以墨豬跡之可也。”乾隆評:“精氣盤郁毫楮間,首尾麗富,信東坡書中所不多覯。”

據記載此蘇軾二賦成卷之后,曾由金末元初時人郭仲日所收藏,到了明代以后,先后由鄭達、李東陽、陳朋思等人遞藏,清代又由梁清標、張應甲、安儀周等人所得,乾隆時入藏清內府。

辛亥革命后,遜位后的末代皇帝溥儀,在他的洋人老師莊士敦的影響和教育下,出國留學的想法十分迫切,為籌集留學所需的大筆費用,他與其胞弟溥杰商定,以盜取皇宮中的國寶換取留學的費用,他以賞賜溥杰之名,經過兩個多月連續不斷的“賞賜”,先后把一千三百余件國寶書畫盜運出北京故宮,并經天津等地輾轉藏入長春市偽滿洲國皇宮的小白樓內,至此這批國寶書畫就靜靜地躺在溥儀為它們臨時安置的處所內。1945 年日本投降,溥儀從長春偽滿皇宮倉惶逃往了通化。主子一走,駐守在偽滿皇宮內的偽兵亂作一團,他們開始瘋狂掠奪皇宮內的財寶,小白樓中所藏的國寶書畫也未幸免。蘇軾此卷應該是此時流落民間。

1982 年,吉林市的中學教師劉剛將此卷捐獻給吉林省博物館。劉剛說,他父親劉忠漢解放前夕得到此卷,在其家精心保存了三十余年。

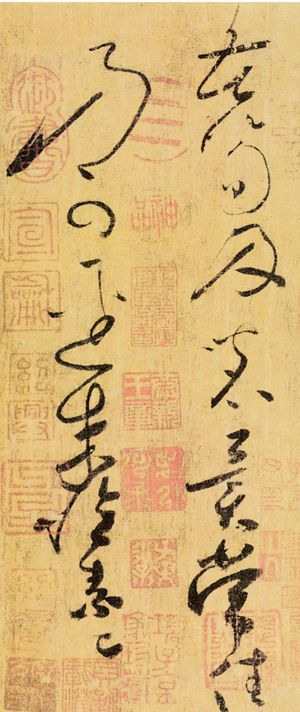

懷素《苦筍帖》

《苦筍帖》也是一封信。徐邦達考證:唐人寫信用絹,是當時的習俗。

原文是:苦筍及茗異常佳,乃可徑來。懷素上。

懷素給某位朋友說:苦筍和茶這兩件東西太好了,就請直接送來吧。

有句話叫禪茶一味,《苦筍帖》是可考的最早與茶有關的佛門書法。苦筍與茶都苦中有平淡清甜,說禪筍一味也未嘗不可。

《苦筍帖》兩行十四字,技巧嫻熟,精練流逸。運筆飛動圓轉,法度具備。黃庭堅認為張旭草書妙在肥,懷素草書妙在瘦。從《苦筍帖》看亦是多用枯墨瘦筆,筆畫粗細變化不多,顯得單純明朗,顯出清逸之態,有古雅淡泊的意趣。