-

沒有記錄!

墨痕留影疏香遠(yuǎn):漫話中國(guó)文人藝術(shù)與梅花(2)

2013/11/5 10:29:53 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

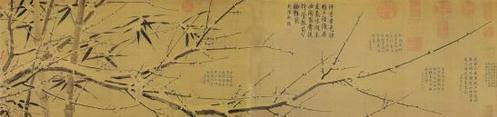

宋徐禹功雪中梅竹圖絹本水墨

南宋揚(yáng)無(wú)咎《四梅花卷》

到了南北朝,“梅于是時(shí)始以花聞天下”,并予以廣泛種植。《金陵志》載:“宋武帝女壽陽(yáng)公主日臥于含章殿檐下、梅花落于額上,拂之不去,號(hào)梅花妝,宮人皆效之。”人們對(duì)梅花的審美已具體而微到單純的花瓣,并與尋常妝容聯(lián)系起來(lái),平添十分嬌媚,梅花已悄然進(jìn)入人們的生活。

隋唐至五代,藝梅、品梅之風(fēng)更加盛行,加之李白、杜甫、柳宗元、白居易等大家的詩(shī)詠流傳南北,從此一枝素影、深入人心。隋唐之際,浙江天臺(tái)山國(guó)清寺主章安大師,于大雄寶殿右側(cè)梅亭手植一棵梅樹,至今,主干枯而復(fù)生,椏枝生機(jī)茂盛,逢春則繁花滿樹。那一脈馨香,千載而下,一直繚繞夢(mèng)魂,相隨左右。從此,尋常一樣窗前月,才有梅花便不同……

花開淡墨痕

“梅,卉之清介者也”。梅銜霜而發(fā),映雪而開,天姿靈秀,清雋卓絕,很早就進(jìn)入了畫家的視野。無(wú)奈塵跡渙漫,梅花入畫始于何人或何年,已無(wú)從考證。據(jù)張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》記載,南朝梁代張僧繇畫有《詠梅圖》,許是畫史上關(guān)于梅花的最早記錄。唐代畫家邊鸞、于錫、梁廣、陳庶、蕭悅等在著錄中均見梅花畫作。到了北宋,文人士大夫?qū)γ坊ǖ南矏鄣搅说欠逶鞓O之地步,擅畫梅花的畫家愈見增多,技巧也愈益多樣而成熟。于是畫梅的圖譜和專著也相繼出現(xiàn)了。

范成大的《梅譜》即是文人賞玩之余的研究與實(shí)證之作,為這“姑射仙人冰雪膚”,可謂傾盡畢生之力。性情中人對(duì)心愛之物的贊譽(yù)未免過頭,他稱梅花為“天下尤物”,說(shuō)經(jīng)營(yíng)園林,首先要種梅樹,愈多愈好,其他花木,則不系重輕,其癡心一片堪與林逋媲美,不遺余力地把梅提高到了一個(gè)特殊的地位。

除此之外,宋代另有四部著名的畫譜或畫理論著,分別是周敘的《洛陽(yáng)花木記》、張滋的《梅品》、宋伯仁的《梅花喜神譜》和華光和尚仲仁的《華光梅譜》。尤以被認(rèn)為是墨梅開創(chuàng)者的華光仲仁所著的梅譜影響最大。該書詳細(xì)梳理了梅花的不同品種、不同時(shí)節(jié)、不同長(zhǎng)勢(shì)甚至不同部位的各種畫法。陶宗儀《書史會(huì)要》曰:“華光長(zhǎng)老酷好梅花,方丈植梅數(shù)本。每花放時(shí),移床其下,吟詠終日。偶月夜見窗間疏影橫斜,蕭然可愛,遂以筆規(guī)其狀。因此好寫,得其三昧。”可見釋仲仁畫梅是得之天然,以寫生為基礎(chǔ),目染心會(huì)而得其要旨。黃庭堅(jiān)見其梅花畫而贊曰:“嫩寒清曉,行孤山籬落間。”可見一番清疏氣象。可惜華光的畫作早已湮沒不傳,甚至據(jù)近代學(xué)者余紹宋考證,世傳《華光梅譜》也是偽托之作。但由他一脈而來(lái)的墨梅傳統(tǒng)卻發(fā)揚(yáng)光大,最堪代表文人清致。從其弟子揚(yáng)無(wú)咎的作品中,我們還能看到墨梅一宗初創(chuàng)時(shí)的風(fēng)范。

揚(yáng)無(wú)咎也是個(gè)梅癡,自云“為梅修史,為梅留神”,畫梅學(xué)仲仁,而“格韻尤高”。據(jù)說(shuō)他在庭中植老梅,“大如數(shù)間屋”,蒼皮蘚斑,繁花如簇。與華光仲仁一般,他終日對(duì)花寫生,自得梅花真趣。徐沁在《明畫錄》中評(píng)價(jià)道:“華光一派,流傳至南宋揚(yáng)補(bǔ)之,始極其致。”其代表作《四梅花圖卷》應(yīng)摯友范端伯之請(qǐng)而繪制。范氏要求甚高,需要“畫梅四枝,一未開,一欲開,一盛開,一將殘。”如此苛刻的要求,自然也出自對(duì)朋友畫藝的充分信任,而六十八歲的老畫師果真出色地完成了任務(wù)。

畫卷開處,畫梅花之“未開”,只見疏枝斜干上攢三聚五地點(diǎn)綴著花苞,含苞待露,正是“恍然初見,情如相識(shí)”;畫梅花之“欲開”,則在枝干上布了些整朵梅花,微露花蕊半遮面,正可謂“如對(duì)新妝,粉面微紅”;畫梅花之“盛開”,則蓬蓬勃勃,極寫其雨浴脂濃、煙籠玉暖之致,真如“一夜幽香,惱人無(wú)寐”;畫梅花之“將殘”,則可憐落英,墮溷飄零。留于枝上的殘梅,亦蕊托外露,花瓣無(wú)尋,真是“雨浥風(fēng)欺,雪侵霜妒,卻恨離披”。四梅圖卷以“圈畫法”白描圈線,不加暈染,有清淡閑野之風(fēng)致。作者在詞賦中自我嗟嘆道:“可奈向、騷人自悲。”借梅花寫盡人生四季。

揚(yáng)無(wú)咎是位在野文人,其為人一如筆下梅花般孤高清介。有人將他的墨梅攜往宮內(nèi),徽宗見了,并不喜歡,說(shuō)畫的是“村梅”。揚(yáng)無(wú)咎聽聞后,索性如奉旨填詞的柳三變一般,在畫上自題:“奉敕村梅”,其個(gè)性可見。揚(yáng)無(wú)咎詩(shī)筆亦清新不俗,其繪畫理論如“木清而花瘦,梢嫩而花肥。交枝而花繁累累,分梢而萼疏蕊疏”等更直接啟發(fā)了稍晚的趙孟堅(jiān)等畫家,元末王冕的墨梅亦是這一路畫風(fēng)的嫡傳。