精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

法則嚴謹 線條激蕩——《自敘帖》視覺空間的營造

2015/8/17 17:58:06 點擊數: 【字體:大 中 小】

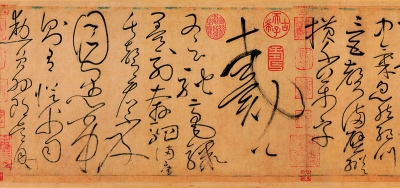

懷素《自敘帖》(局部) 縱28.3厘米 橫775厘米

臺北故宮博物院藏

張旭年

就藝術創造力和影響力而言,懷素《自敘帖》在草書中的地位堪比行書中的《蘭亭序》。明代安岐謂此帖:“墨氣紙色精彩動人,其中縱橫變化發于毫端,奧妙絕倫有不可形容之勢。”

《自敘帖》的點畫、單字、字組和幾行字組成的視覺單元都有獨立的審美價值。一個未經草書訓練的人,即使不能識別草書的符號語言,也可以通過直觀視覺感受來欣賞這件作品。《自敘帖》通過線條的質感、曲直、輕重、長短、方向和重心、節奏、平衡等諸多元素的復雜而有秩序的空間營造,使其形式充滿了獨特的審美意味。

《自敘帖》在進行結構與重組的過程中仍然遵循著一定的秩序性和規律性。有的草書符號做了進一步的簡化,有的則進行了大膽的夸張和變形,單字的各個部分以行或字組為單位重新連綴組合,一個單元的書寫結束時,往往不是在最后一字的末筆而是在倒數第二筆,而末筆與下一個字相連,又成為別一個單元的開始。有的字被分為兩個部分:一部分與上一單元相連,另一部分與下一單元相連。而這兩部分的重心被錯位,單看這一個字的時候,會產生不協調的感覺,但是把它放到一個區域來看時,卻充滿了美感。字內與字外空間通過大小、穿插的變化,形成開放的、多層次的結構。

《自敘帖》中營造了多層次的視覺中心。有的只在較小區域起作用,也有在較大區域起作用的,還有如“戴”字在整個作品中異常突出的情況出現。作品末尾從“戴公”開始,作者的情緒一下變得無比高昂,后面三行開始稍歸于平和,第三行末字開始又變得亢奮,第四行將三個字組為一行,又形成了一個視覺中心,此后七行,只在第六行“來”字處理得較大,從“皆辭旨激切”開始到作品完成,將多個特異形成的視覺中心并置在一起,形成了一個整體的高潮。這個高潮內部又不是均等的,如“皆”首筆的粗重和邊上的大片空白形成了鮮明反差,“理識”又處理得極密,“玄”字收緊,“奧”又極其開張,特別是其左邊一豎,形成了一個上大下小的黑色塊面,顯得驚世駭俗、觸目驚心。“固”字以極婉轉的曲線形成了一個封面的大空間,下面的“非”和左邊的“蕩”則又是開放的空間,“徒增”開始字形空間又復歸于收緊,最后一字“日”以近似黑的圓形作為整個作品的結束,就像交響樂的高潮部分,在經過錯綜復雜的華麗篇章后戛然而止,留給觀者無窮的想象。這些視覺張力不同的視覺中心和非視覺中心是一個互存的整合體,它們依照視覺形式美法則各司其職、各盡其意,使作品中的造型元素的組合有大小、主次、強弱、虛實的秩序與條理。

相比《古詩四帖》以厚重而蒼莽的線條進行熱情的揮灑,《自敘帖》則偏重于用婉轉而瘦削的線條進行抽象、玄意的營造,而這種營造由于其書寫的速度極快而顯得激蕩起伏,線條和空間充滿了生命的張力,許多人因此忽視了其看似狂放不羈的書寫背后的苦心經營。細加審視和分析就會發現,《自敘帖》的形式系統要表達的視覺意象的確是曠達放逸的,甚至癲狂的,但它的內部有一個復雜的理性機制在支撐——作者將韻律、節奏、秩序、理性與熱情奔放的生命狀態高度融合而后訴諸筆端,我們在其中能體察到最嚴謹的法則,同時又能感受到激蕩的線條中表現出來的那種狂放。

責任編輯:M005文章來源:中國文化報

下一條:回溯帛畫心存敬畏:中國畫最早畫種的本意上一條:園林與山水畫

相關信息

- ·專家支招:古代書畫收藏三要訣

- ·藝術走向市場 古代書畫家是如何謀生的

- ·流失海外中國古書畫知多少?

- ·古書畫臨摹復制:文化勞動者的堅守

- ·書畫界現新騙局:“大師”拍下贗品忽悠朋友回購

- ·近現代書畫重回“億元時代”給市場注入強心劑

- ·快速揭裱古書畫有新招

- ·古代書畫收藏的三要訣

- ·書畫綜合型偽作辨識

- ·投資古代書畫應注意哪些問題

- ·扇面書畫成收藏新寵 初入市者務必謹慎投資

- ·書畫“職銜”論價不得不變

- ·讓書畫市場回歸理性

- ·書畫贗品出版搖身變“真跡” 偽作贗品求鍍金

- ·中組部:領導干部書畫、寫作收入須向組織匯報

- ·書畫圈“官帽”為何難除

- ·湖湘書畫藝術如何走出低迷

- ·書畫市場現狀與展望

- ·河南書畫名家作品展亮相蘭州美術館

- ·中國傳統文人畫領跑書畫市場 新文人畫概念誕生

- ·漢代蹴鞠用于軍事練兵 系正規軍后備軍必備技藝

- ·鄭板橋曾將作偽書畫送人 后作詩諷刺索畫人

- ·民間書畫院泛濫背后是怎樣的利益鏈在作祟?

- ·元書法家鮮于樞:與趙孟頫齊名 倡書畫復古追晉

- ·貴州懷陽洞刻滿文人書畫 可追溯至清乾隆年間

精彩展示

評論區