-

沒有記錄!

中國畫的筆墨問題

2016/12/21 10:11:40 點擊數: 【字體:大 中 小】

潘公凱 我國著名藝術家、藝術教育家、建筑與城市設計專家、教授、博導,中國美術家協會副主席、中央文史館館員、文化部高級職稱評審專家、教育部人文社科研究項目評審委員、國家級有突出貢獻的專家、享有國務院政府特殊津貼。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

美學散步文化沙龍,是由北京大學葉朗教授于2006年發起的、小型的學術沙龍,每年不定期地在北京大學燕南園舉辦。沙龍名“美學散步”,取自美學家宗白華先生的名著《美學散步》。葉朗教授說:“我們的追求是通過這個小型的沙龍,進一步在我們的大學,在我們的社會,營造一種更濃厚的文化氛圍、學術氛圍,這種文化氛圍的特點是錢學森先生、季羨林先生一再提倡的科學與藝術、科技與人文的交融,而它的靈魂就是一種更高的精神追求。”本版刊出此沙龍中潘公凱關于筆墨的討論,以饗讀者。

今天想給大家聊聊關于中國畫的筆墨問題。因為我是畫中國畫的,而且教了許多年中國畫的理論。筆墨是中國畫領域一個核心問題,但又是一個讓我們覺得有一點無奈的問題:在整個中國畫壇,真正對筆墨有深入了解的人越來越少。筆墨在中國繪畫發展傳統歷史中一直是核心,但到了20世紀以后由于西方文化的西學東漸,尤其是“五四”運動以來,對傳統繪畫采取了一些批判的態度,如批判“四王”為代表的所謂因循守舊的中國繪畫觀念。在這種批判當中,把筆墨也批了。在20世紀前半期,筆墨被看成是文人們的閑情逸致,20世紀后半期被看成形式主義。無論是從哪個角度,反正筆墨在這個階段就變成一個負面東西。正因如此,20世紀中國畫在傳承方面,尤其是新式的美術學院的學校教育當中,筆墨沒有被作為一個重要的問題傳授。造成的結果就是:不僅是畫油畫,畫版畫的人對筆墨不太了解;就算是學中國畫、畫中國畫的,了解筆墨的人也不多,這很無奈。今天,畫中國畫的人不多,但真正對筆墨有理解、有心得,真正對筆墨有深入理解的人,寥若晨星。我比較焦慮的是,對筆墨的理解和繼承會斷代。

筆墨發展的五個階段

因為我是畫畫的,同時也搞理論研究,所以我在帶博士生的過程當中,盡可能讓我的博士生了解中國畫的筆墨技法。雖然我也有美術史論方面的博士生,但我覺得他們也應該對中國畫的筆墨技法有所了解。

我在這兒給大家介紹一些晉代顧愷之以來的重要的中國繪畫作品。看看他們是怎么畫的?大家可以對傳統繪畫有所了解。

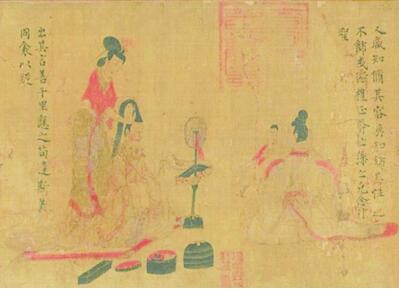

《女史箴圖》(圖1)在大英博物館,是傳世作品,雖然是后人臨摹的,但我覺得還比較好。我曾經把顧愷之作品當中的勾線畫給學生看。因為顧愷之的成就,除了畫的這些作品之外,后代的畫論主要是說他勾線好,說他是“高古游絲描”。在顧愷之時代,書法已經非常有成就,因為他和王羲之是同一個時代的人,所以這個時候對用筆已經有非常復雜的講究。那么在繪畫當中呢,用筆的方法沒有像書法那樣豐富。那個時候的線條,以顧愷之為代表的線條,是粗細比較均勻的,很纖細的、很飄逸的一種線條,這種線條作為中國早期繪畫的代表性用筆方式,體現出當時文人對繪畫線條的一種追求。

我用的筆是現在普遍有賣的衣紋筆,很短,整個毛大概有2.5厘米。顧愷之那個時候已經開始用兔毛做很小的筆,非常小、非常細的。那么這個線條拉長以后,就被稱之為高古游絲。游絲就是蜘蛛網的絲,非常細,非常柔韌,非常的圓潤。這是我們現在所能看到的最早畫技。

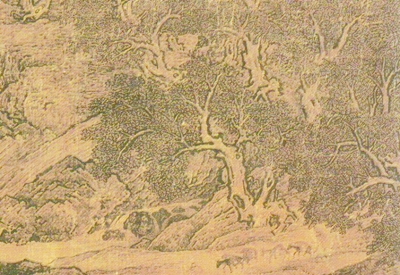

這個是顧愷之《洛神賦圖》(圖2)里面的樹。他這個樹,一團一團的樹葉,在這里面畫既不是一片一片的樹葉,它這一棵樹,比如是四五團樹枝,實際上他畫成了四五片樹葉,這樣一種表達方式是什么呢?就是我們現在所說的程式化的形式語言,在顧愷之那個時代就已經成為繪畫傳授和繪畫表達的主要語言。

這是隋代展子虔《游春圖》(圖3)當中的樹。也還是屬于早期繪畫表達形式。但是可以看到這個樹的形狀,樹枝的形狀已經比顧愷之那個時候有進步,就是比較寫實一點了。

這個是倪云林的樹(圖4),已經到元代了。大家可以看到,筆法在幾百年當中演進,而且樹的造型,向越來越寫實的方向發展。中國繪畫的早期階段已經非常重視筆法,同時非常重視傳神,就是顧愷之在美學上提出傳神論美學,以形寫神。那個時候就把“形”作為手段,以“神”作為表達目的。這種繪畫理論在1700年前,放眼全世界,大概中國最前衛。

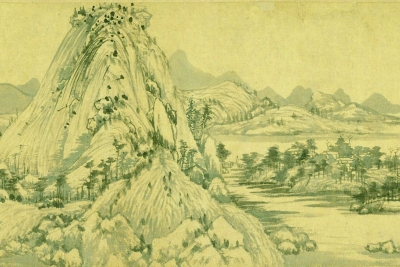

唐代寫實繪畫方面進入一個高峰,尤其是到了北宋。范寬的《溪山行旅圖》(圖5)非常有名,現在很多書的封面都有這個繪畫。那么《溪山行旅圖》對客觀景物的描寫、透視、造型方面,已經非常寫實。顧愷之那個時代還沒有尺寸比例的概念,“人大于樹,樹大于山”。到宋代,比例和透視基本正確了。

這是范寬《溪山行旅圖》右下角一棵主要的樹(圖6)。大家可以看到,這個時候的筆線主要分為兩類,一類是輪廓線。范寬的樹的輪廓線和顧愷之、展子虔的輪廓線已經不一樣了,顧愷之、展子虔的輪廓線不太表現質感,范寬的輪廓線非常充分地表達了樹的質感,就是樹的老得彎彎曲曲的那種斑駁的感覺,靠輪廓線表達出來了。但是,大家可以看到,它是輪廓線就是輪廓線,輪廓線畫完以后,第二遍再用中等濃淡的墨或者淡一點的墨在輪廓線里面皴擦。輪廓線和皴擦是分開的,這是范寬這個時候的做法。

大家就可以感覺到當時北宋一直到南宋的繪畫對于造型的寫實性是一種比較高的要求。這個樹不僅形很準確,而且有一點點立體感。那么把樹作為一個客觀表達來看,已經達到目的,水平已經是很高了。

再看樹葉。范寬在這棵樹的旁邊、前后疊著兩種樹,這兩種樹如何來分別呢?他用樹葉來區分樹的前后兩個層次。一種樹葉也是一種叫作程式化的畫法。另外一種樹葉是圓形的,一個橢圓中間有一橫。這就是范寬時期繪畫的主要筆法。

第三個重要時期是宋到元的變革,尤其到元代開始成型,這就是文化的興起。那么這個時候的筆法有什么不同呢?大家可以看到這個《富春山居圖》(圖7),現在的富春江,就是黃公望的家鄉。

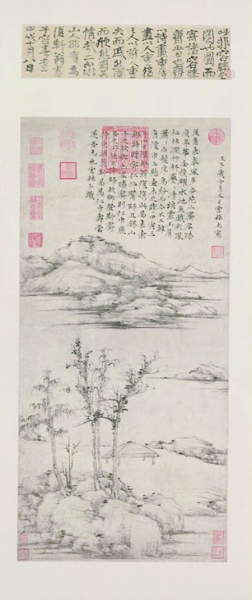

倪瓚的《容膝齋圖》(圖8)。倪瓚的畫法,大家可以看,這個畫法跟范寬不同。范寬是先勾輪廓,中間再加皴擦;而到倪瓚這個時候是邊勾邊皴,他這個線畫下去,很難分清是輪廓線還是里面的皴,皴和輪廓線完全結合在一起的。倪瓚、黃公望都是筆墨發展到一個新階段的代表。但是倪瓚在筆墨方面可以說是更有才華。倪瓚在細微的用筆過程中,他對感覺的把握比前面整個時代要活得多。看他這個樹干,他不是先畫輪廓再在里面皴,他就是輕松地這么畫下來,輪廓也有了,凹凸也有了,皴也有了,斑駁的感覺也有了。

從董其昌以后,包括四王,不斷有大量的畫家作品題寫得很清楚,這個是仿倪瓚、臨倪瓚,這樣的畫家特別多。后面在20世紀我們對中國傳統批判過程當中,就把這個“摹”和“臨”拿出來批判,說畫中國畫的永遠在那兒仿,一輩子在那兒臨,其實這個批判是非常粗淺的。倪瓚畫的松靈俊秀的感覺,董其昌一輩子都仿,但還是跟倪瓚有一大段距離,他就是畫不到倪瓚的感覺,不過他在繪畫理論方面的成就不錯。

黃公望的《富春山居圖》的山頭(圖9)。黃公望和倪瓚所做的一個重要工作,就是讓筆墨變得松靈。“松靈”這個詞在中國傳統畫當中經常用。那么松靈是什么感覺?就是用筆比范寬松靈多了。這就是南宋到元的重要轉折,代表人物就是黃公望和倪瓚。

我自己認為倪瓚真正代表了筆墨到元代的重要轉折,而且達到的最高峰。

這個是八大山人的作品(圖10)。八大山人(后簡稱八大)是明末清初重要畫家,大家都了解。當時,八大、石濤他們都是和尚,比較落魄,當時整個畫壇是以正宗的“四王”為代表的一個主流。這個主流在20世紀一直受到很嚴重的批判。

我是非常喜歡八大的。八大在繪畫的構圖包括筆墨等方面,非常有特色。八大確立了一個全新的典范。八大非常有才華,天生就感覺好。他的筆墨和同時代的四王相比,跟他之前的人相比,都是難以企及的典范。八大隨手畫去,幾乎沒有敗筆。同時期的石濤也是一位極為有才氣的畫家,風格非常的多樣,題材非常多樣,但是相對來說不如八大嚴謹。八大是一個重要的階段。后面還有揚州八家。

在我看來,在清末民初,在中國畫發展當中,尤其是文人畫的發展路徑當中,同樣又出現了一個重要的高峰。這個高峰就以是海派、吳昌碩、齊白石為代表的大寫意的花鳥畫。

那么在吳昌碩和齊白石的關系中,其實吳昌碩比齊白石重要,因為吳昌碩更具有本體論上的開創性,他把金石當中的溫厚的、涂抹的那種感覺,放到繪畫當中,使得大寫意水墨畫有一點走不出來的狀態得到了突破。到了清末,除了八大、石濤之外,其他人的就沒有多值得看。

我臨摹吳昌碩的《松石圖》。大家可以看到這么幾個階段:

第一,大家可以看到這個毛筆越來越大。原先的時候毛筆很小,到這個時候毛筆已經越來越大了,吳昌碩開始用長鋒羊毫。這是在倪瓚、黃公望筆墨體現松靈這條路上,繼續往前走,筆觸更大、更加隨意、更加松靈。但是這個隨意,這個松靈,不像現代的有一些所謂“當代水墨”畫家,沒有傳統功夫,看起來很放得開,但是沒有基本功,沒有傳統的積淀作為支撐。吳昌碩這個人的傳統積淀是非常深厚的,尤其是他的篆刻成就非常高。吳昌碩的篆刻成就,到現在為止,沒有人超過他。吳昌碩因為以前只是做篆刻寫書法,他自稱是40歲開始學畫。他曾經向任伯年討教說,我要開始學畫,你得教教我。任伯年說,以你這兩筆,我教不了你。他一下筆,在什么水平,有眼光的人一看就清楚,一點都不會有偏差的。所以中國畫很特別,不像油畫一幅一幅定價來賣,中國畫是一尺一尺賣,把這張中國畫裁成十塊,每一塊照樣可以賣錢,為什么呢?就是說這個筆墨的水平很珍貴。你就是撕下一個角,黃賓虹就是黃賓虹,齊白石就是齊白石,吳昌碩就是吳昌碩,這是中國畫的一個特別之處。

我再回過頭總結兩句,我在威尼斯雙年展上把中國畫遠近分為五個階段,我認為這五個階段是在中國繪畫過程當中的重要時間節點或者說是里程碑。顧愷之、展子虔、倪瓚、黃公望、八大山人、石濤、吳昌碩等等,他們這些人,他們這樣串起來了一種美術史,美術史就是靠這些人和這些作品給串起來的,這些人和作品是美術史中的里程碑。這些人就是大師,因為他構成了歷史。

通過筆墨特征表現人格理想

下面我想跟諸位進一步探討,對于傳統中國畫來說,為什么“筆墨”那么重要?為什么歷代書畫大家都以畢生之力研究筆墨?為什么筆墨的優劣決定了畫品的高低?中國畫的“筆墨”后面到底有什么?這是關系到中國畫精神的核心問題。

中國畫的寫實能力、表達能力跟西方油畫是可以雙峰對峙的。就是西方的中世紀繪畫一直到文藝復興的繪畫,中國的這些宋元文人畫跟他們放在一起,水平是差不多的。但是到了近代,對不懂中國畫的人來說,認為中國畫越畫越不像,越畫越潦草,越來越沒有畫頭了,這樣,就把整個后半截的中國畫發展歷史看得膚淺化了。

西方研究中國繪畫的漢學家當中,比如說美國的高居翰先生,成就非常卓著,他寫的書幾乎比我們國內搞美術史論的人,寫得都要好。但是對于一個最核心的問題,他就是進不去。這個核心就是,后期文人畫的大寫意水墨里面到底有什么?高居翰認為最好的畫是宋畫,南宋一些小的扇面,題一點唐詩,畫小橋流水那種,他認為是詩書畫的結合最佳的范本。在我們看來屬于二三流的作品,后期文人畫當中,一流作品的好處,高居翰看不到,這就是一個致命傷。高居翰治學非常嚴謹,知識面寬,全世界博物館的中國畫古代藏品他幾乎都看了一遍,但是他在最根本的點上進不去。其他一些在美國、英國的研究中國繪畫史的專家也都有這個問題。

這個問題就是高居翰難以理解的中國畫筆墨。

中國畫的主流看法,近代以后以康有為、陳獨秀等人觀點為主。認為畫什么不像什么,既沒有空間感,又沒有光線感,色彩也不好,就胡來兩筆,這個東西怎么能跟西方比呢?在看法上的缺憾,中國人影響了西方漢學家,漢學家反過來又影響中國人。

現在的研究,博士論文,出版的書,基本上圍繞著畫的外圍,不說繪畫本身好不好,只說這個繪畫產生的背景,這個藝術家當時的生活變遷。用社會學觀點研究繪畫史,好像是西方20世紀主要的趨勢,但實際上避開了核心問題,避開了中國畫背后究竟它的精神性的價值在哪里這個問題。這是我認為遇到的大問題。

我的理解是:筆墨在20世紀被看作是形式,實際上筆墨就是內容。筆墨是在中國特有的書法和繪畫發展過程中逐步形成的獨特文化結構,是東亞文化傳統的珍貴遺產。為什么說東亞?因為這個傳統影響到了日本和韓國,包括東南亞。筆墨的價值就是這個文化結構的價值,如果把這個文化結構拿開了,把它看成形式,那跟水彩畫的形式,跟版畫的形式一樣,形式課程教到本科二、三年級基本上就學會了。但是中國畫不行,中國畫的筆墨既是形式,也是內容,也是精神性的,所以筆墨是一個文化結構。

這個筆墨后面的文化結構實際上就是一個意義結構。我認為在當下來說,我們梳理和重構這個意義結構的必要性相當于拯救珍稀物種。因為在世界文化發展史上,這個結構是獨特的,這個結構在中國人的手中,給忘卻了,給批判了,給誤解了,給淺薄化了。

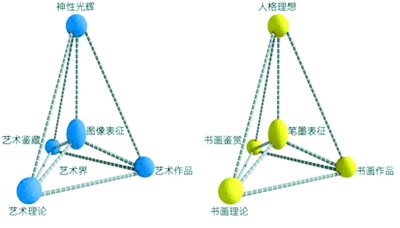

大家可以看到左面這個是歐洲藝術的結構,右面這個是中國書畫的結構(圖11)。

在歐洲藝術當中,首先是一個底面,底面是一個三角形,底面有三個點構成,一個是藝術作品,一個是藝術理論,一個是藝術鑒藏,這三個點構成的面就藝術界。在中國也有一個類似的結構,就是書畫作品、書畫理論和書畫鑒藏影響的一個書畫界,這個書畫界實際上跟藝術界是相類似的,這個部分世界上有共性。但是中間那個東西不一樣,在西方,這三個點之上的一個樞紐叫作圖像表征,藝術作品是靠圖像來表征的,藝術理論是研究圖像怎么表征,藝術鑒藏來評價和收藏圖像表征做得好的那些藝術,所以這個圖像表征是歐洲藝術的核心問題,所以圖像學是他們的主要方法論。而中國的三個特點的上面是筆墨特征,筆墨是中國畫的核心概念。西方藝術結構最上端有一個同色的因素,在西方2000年歷史中,主要是一種以基督教為代表的對神的歌頌,對天堂的向往,對人性的善的歌頌。那么在中國書畫的結構頂端,是一種人格理想。中國書畫的筆墨表征和人格理想,與西方的文化結構兩個點是不一樣。

所以,中國書畫以人格理想作為最高的引導。通過筆墨表征,最后形成一個書畫界這么一個文化結構。作為研究工具,我們如果能夠創建筆墨學方法論,就可以跟西方的圖像學方法論雙峰對峙,那才是我們對于中國畫研究的真正世界性貢獻。

筆墨可以分為五級組合。

(1)第一層結構是筆畫,一筆一墨。打一個比方就像寫文章中的一個字,或一個標點,黃賓虹稱之為“五筆七墨”。

(2)由筆墨單元組成的筆墨組合。黃賓虹講三角符,潘天壽講三條線和三點之間交叉,這相當于寫文章當中的詞和詞組,典型表達是芥子園畫譜的芥子園程式。比如梅花花瓣三瓣葉子、五瓣葉子是怎么樣的關系。

(3)是由(2)筆墨構成的體和勢,要表達意氣。在寫文章當中,相當于句式的組合。氣和韻靠這個層面來表達。

(4)由筆墨體勢組成的氣脈和布局。在中國畫里面稱之為章法結構,在寫文章的當中,稱之為段落之間的組合,就是常說的構圖。

(5)詩書畫印,包括裝裱,合起來形成一個整體印象,我們稱之為筆墨整合,也就相當于寫文章當中最后形成的整體文本。

中國畫的筆墨五個層面統統包含。

下面說到我一個核心觀點:筆墨范例作為人格理想的表征系統。

這里我用了兩個詞,一個是筆墨范例,為什么要加“范例”兩個字?筆墨只有好的筆墨,不好的筆墨不值得研究分析。另一個詞叫人格理想。

表征系統用得很泛,但關鍵是同構性。繪畫時,手的動作和身體動作,建立起一種心理上的通感,這種通感在眼和腦的互動契合中建立起來,并且通過長時間的反復練習而獲得一種經驗性的習慣。但這種通感非常微弱,而且具有很大的不確定性、相對性和抽象性。所以在我們說到表征系統這個時候,我首先要強調的是表征系統的不確定性、相對性和抽象性。

伯牙善操琴,鐘子期善聽琴。“高山流水遇知音”其實是非常困難的,不僅是對藝術家本身有非常高的要求,而且對于鑒賞者同樣有極高的要求,沒有鑒賞者,藝術家干了也白干,所以“鼓者”和“聽者”都必須是高水平的,而且在長期的互動中達成默契。如此,表征系統才會有效。

聽懂和看懂的必要條件,這是中國繪畫的一個特殊點,西方沒有這個要求。西方在看畫的過程當中,不要求去了解這個藝術家,所以西方對藝術家沒有確定的要求。中國不行,中國重視人品,這就是中國藝術的結構不一樣。

人生態度,這就是人格理想所追求的。在魏晉之后又有王維、蘇東坡、黃公望、倪瓚、青藤、八大等文士、畫家。這些代代相傳的知識精英們,“信”是關鍵。這種對先輩榜樣的崇拜、追慕、驗證,成為征服文士們的內容。這種群體性的人格理想正是文士們的精神寄托和精神家園。中國沒有統一的宗教,中國人的終極關懷就是對人生意義的思考。