古代縣令并非

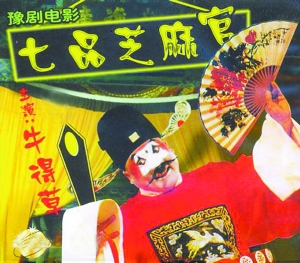

牛得草主演的《七品芝麻官》在很多影視作品和戲劇中,縣..[詳細(xì)]

新世紀(jì)豫劇的

李樹建主演的豫劇《程嬰救孤》李樹建主演的豫劇《清風(fēng)..[詳細(xì)]

-

沒有記錄!

- 1、曲劇代表劇目

- 2、古琴的發(fā)展

- 3、古琴名家

- 4、古代縣令并非都是七品官

- 5、革命讓河南曲劇“甩蹺登臺”

- 6、河南豫劇的流派

- 7、河南曲藝大事記——唐·五代

- 8、豫劇的音樂風(fēng)格

戲曲:要歌舞,不要歌舞化

2018/1/30 16:32:17 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

近年來,在戲曲新劇目創(chuàng)作中出現(xiàn)一種耐人尋味的現(xiàn)象——舞蹈所占份額越來越大。大量專業(yè)舞蹈演員加盟,獨(dú)舞、群舞無縫對接,不停舞動的肢體、不斷變幻的燈光布景,撕心裂肺的大段唱腔,像歌劇?像舞劇?卻不像戲曲。對此,有專家敏銳指出:“警惕戲曲歌舞化!”可王國維不是早就說過中國戲曲是“以歌舞演故事”嗎?唱也唱了,舞也舞了,故事當(dāng)然也講了,為什么卻不是戲曲呢?

當(dāng)戲曲在宋代作為市民文藝的杰出代表異軍突起時,舞蹈作為人類最早發(fā)端并成熟的藝術(shù)樣式已轟轟烈烈地存在了很多年,并在唐王朝的宮廷達(dá)到了輝煌的頂點(diǎn)。盡管舞蹈無奈地將王者之位讓給了戲曲,盡管連那位對霓裳羽衣盡日看不足的君王都被戲曲藝人拉去當(dāng)了祖師爺,但正是動靜有度、出神入化的中國古典舞為戲曲插上一對靈動飛舉的翅膀。在漫長的發(fā)展歷程中,戲曲得到了眾多藝術(shù)門類的深厚滋養(yǎng),而當(dāng)這些藝術(shù)形式進(jìn)入戲曲,用來講故事和演人物的時候,就不再是“百戲”“百技”中為博得專屬掌聲而奮力拼搏的“一戲”“一技”了。一代代戲曲藝人苦心孤詣,將它們打磨成新的個體,為戲曲表演所用。戲曲的綜合性不是結(jié)構(gòu)松散的拼湊,而是脫胎換骨的熔化和鑄造。當(dāng)我們?yōu)榱料嗟木仕查g叫好、被摸黑對打的驚險刺激吸引的時候,往往分不清打動我們的究竟是舞蹈、武術(shù)、繪畫還是其他什么。各種藝術(shù)門類在戲曲中,仍是它們自身,又不再是它們自身。如果簡單化地強(qiáng)調(diào)和擴(kuò)大戲曲綜合性的某種元素,只考慮其作為單獨(dú)藝術(shù)門類的個性,而忽略它的“戲曲性”,忽略各元素之間的均衡,或許能在短時間內(nèi)吸引眼球,久而久之難免讓戲曲發(fā)展偏離方向。

戲曲的確“無動不舞”,卻并非“所動皆舞”。戲曲藝人用舞蹈語匯對生活動作進(jìn)行了“陌生化”的提煉加工,使戲中人的一舉一動呈現(xiàn)出舞蹈的韻致,但戲曲演員使用很多動作的目的卻并不總是跳舞。舞蹈長于抒情,強(qiáng)調(diào)運(yùn)動,塑造典型化、概括化的人物,舞風(fēng)因人而異;而戲曲動作在很多時候要承擔(dān)敘事狀物的戲劇職能,要塑造性格化的人物,還要體現(xiàn)行當(dāng)?shù)谋硌萏攸c(diǎn)。與綜合性相關(guān),戲曲更習(xí)慣采用一種整體性的思維方式,明明在“五法”中列出了“手、眼、身、法、步”這幾個與舞蹈關(guān)系最密切的考察點(diǎn),但在“四功”中卻只有“唱、念、做、打”。我們很少聽?wèi)蚯輪T圍繞舞姿進(jìn)行探討,他們最常用的詞是“身段”,在他們的學(xué)藝過程中,也幾乎沒有專門的舞蹈課,而只有基功課和身形課。表述習(xí)慣和培養(yǎng)模式暗示我們:很多時候,“舞”在戲曲中是以一種更廣義的形態(tài)存在于“做”和“打”當(dāng)中,動靜之間皆有舞姿,卻常常不能作為純舞蹈來欣賞。既然不再是單純的舞蹈,那戲曲之舞就必須符合戲曲的審美要求和藝術(shù)規(guī)律。

當(dāng)前,大量舞蹈段落在新劇目中以兩種形態(tài)存在:一是戲中之舞,也就是劇情涉及某些類型的舞蹈,如新編歷史劇中的宮廷舞、民族舞,現(xiàn)代戲中的交誼舞等;二是為渲染氣氛、抒發(fā)情感、注釋情節(jié)而嵌入的裝飾性舞蹈。安排這兩類舞蹈的共同出發(fā)點(diǎn)是增強(qiáng)劇目的觀賞性,這本無可厚非,但若使用不當(dāng)就會給人以“戲不足,舞來湊”的印象。京劇傳統(tǒng)戲也有“戲中之舞”,大多點(diǎn)到為止,并與作為表演常態(tài)的身段動作有著相同的審美取向,像梅蘭芳先生為《西施》《霸王別姬》設(shè)計的佾舞、劍舞,這些精妙絕倫的戲中之舞至今仍是觀眾喜聞樂見的經(jīng)典段落,實(shí)際上它們所占舞臺時間并不長,也絲毫沒有影響劇目整體的敘事節(jié)奏,而且舞與戲中其他身段皆遵循相同的審美標(biāo)準(zhǔn),舞與戲圓融無間。但有些新劇目把大量舞臺時間用來跳舞,使敘事停頓過長,造成觀眾視覺疲勞和期待感弱化。試為觀眾著想,大家走進(jìn)劇場究竟是為看戲曲演員跳他們并不擅長的蒙古舞、非洲舞,還是為獲得一些只有戲曲才能給予的審美愉悅呢?

戲曲之舞追求氣韻生動、興味蘊(yùn)藉,獨(dú)立成章的舞段雖不多,卻有極為完善的審美規(guī)范,體現(xiàn)為眾多程式技巧及相應(yīng)的評判標(biāo)準(zhǔn),也就是人們常說的“規(guī)矩”。當(dāng)我們想把某種舞蹈引入這個琳瑯滿目、中規(guī)中矩的藝術(shù)寶庫時,首先應(yīng)考慮這種舞蹈于戲曲是否合適。曾有人用舞劇《絲路花雨》的舞姿造型改造京劇《天女散花》,好像很貼近主題,不想天女的輕盈飄逸之態(tài)盡失,反顯笨拙。從石窟壁畫復(fù)原的“敦煌舞”在身形、力量、技巧方面的要求,均與戲曲之舞不同,當(dāng)后者的“擰、傾、圓、曲”被替換為“雙手平托、出胯沖身成三道彎”的基本體態(tài)時,戲曲的味道也就蕩然無存了。

由于戲曲自身的歌舞性特征,“舞劇+唱”的危害比“話劇+唱”更隱蔽、更危險,從某種程度講,它消解的是戲曲的文化基因,也就是那些使戲曲真正能夠成為戲曲的東西。例如,戲曲舞臺和書法一樣,也是一個米字格結(jié)構(gòu),如同運(yùn)筆落墨之間的有機(jī)聯(lián)系賦予靜態(tài)的字以動態(tài)的美,戲曲演員的表演也使每一處點(diǎn)、線精彩紛呈,而主演和群眾演員的動作軌跡更勾勒出靈活多變的線條,形成氣韻綿延、意味無窮、虛實(shí)相生的藝術(shù)效果。那些能夠留在戲曲舞臺上的道具不僅是劇情需要,還常常是展示技巧、絕活必不可少的工具。而在某些新劇目中,舞劇特別是現(xiàn)代舞劇的思路占了上風(fēng),舞臺構(gòu)圖變成井字格的“九分法”,主演被禁錮在舞臺中前區(qū),群眾演員、布景填滿其余8個區(qū)域,燈光煙霧籠罩全場。演員的運(yùn)動軌跡由線條的延展流動變成色塊的堆積挪移,主演與群眾演員頻繁地制造出點(diǎn)與面的分離、聚合。其中,最常見的處理是將龍?zhí)缀偷谰咦兂勺⒔馇楣?jié)的文化符號,事實(shí)上,戲曲龍?zhí)椎膭幼鞫嗍蔷哂忻鞔_意義指向的具象性動作。當(dāng)我們看到戲曲舞臺上有8個龍?zhí)着e著燈籠行進(jìn),說明劇情的確如此,戲曲只不過采用了以少勝多的呈現(xiàn)策略。而在現(xiàn)代舞中,當(dāng)主人公在自己的房間里呼喚黎明,身后突然冒出這樣一些人,卻并不表明真有闖入者,他們只是主人公情感心理的外化,象征世上有千千萬萬和他有著相同企盼的人。不再有絕活絕技,不再遵循戲曲的藝術(shù)規(guī)律,已無戲曲之形的“轉(zhuǎn)基因戲曲”,如何還能傳戲曲之神呢?

新中國建立之初,歐陽予倩先生率先倡導(dǎo)以戲曲為基礎(chǔ)研究整理古典舞,這個將舞蹈從戲曲中發(fā)現(xiàn)并置換出來的過程,是戲曲時隔千年之后對舞蹈藝術(shù)的回報。如今,我們?yōu)槭裁床荒軓淖陨韮?yōu)勢出發(fā)來發(fā)揚(yáng)戲曲所承載的古典美學(xué)精神呢?戲曲人,只有在自信的基礎(chǔ)上更自覺地維護(hù)戲曲之魂,才能舞出更絢麗的明天。作者:劉佳