-

沒有記錄!

誰是中國烹飪的師祖

2017/4/21 14:43:39 點擊數: 【字體:大 中 小】

歷史悠久的中華飲食文化,是中國餐飲業對外彰顯民族自信的有力抓手,是中國文化軟實力的重要表現。和而不同的飲食文化智慧,也是治國理政的哲學思想根源。因此,有必要在中國餐飲業中去尋根問祖,繼承精神,追憶先賢,更好地傳承和發揚中華飲食文化。關于中國烹飪師祖,不同時代、不同地域有不同的說法,有十余種之多,眾說紛紜,在全國沒有統一的認定,其中比較著名的中國烹飪師祖有以下幾個:

彭祖是上古傳說中的人物,原名錢鏗,是顓頊帝的后代,其父親陸終,母親女饋。晉朝葛洪《神仙傳》載,他常吃桂芝,善養氣,“能調羹,進雉羹于堯”,因而受到堯帝的賞識,封于彭城(今江蘇徐州),所以后世稱他為彭祖,舜的時候,他從師尹壽子,學得真道,遂隱居武夷山。傳說他自幼喜好恬靜,不追求名譽,終日以養生修身為事。他活了八百歲,被人視為長壽的象征。徐州流傳著這樣的詩文,“雍巫善味祖彭鏗,三訪求師古彭城”,說易牙的調味技術是向彭祖學習的。彭祖的故事和傳說史不絕書,但其是人、是神、是歷史人物還是神話傳說,歷來紛爭不清。例如在《莊子》和《天問》中,對彭祖生平的記載就頗帶神話色彩,開了后人對彭祖是人是神之疑惑的先河,加之彭祖的故事后來又被神化了,所以后人對彭祖故事將信將疑。

易牙是春秋齊國人,是當時的名廚。他曾“殺子以適君”,并參與發動政變。“殺子邀功”是易牙一生中最廣為人知的一件事。據《史記·齊太公世家》記載:“管仲病,桓公問曰:‘群臣誰可相者?’……公曰:‘易牙如何?’對曰:‘殺子以適君,非人情,不可。’”他“殺子以適君”的故事,許多書中都有記載。由此可見,易牙的人品德行不好,有損廚師形象,不宜作為烹飪師祖推崇。

詹王相傳是唐朝烹飪技藝高超的御廚,姓詹。他的生平事跡沒有確切的史料考證,所以也不適合。

灶神,又稱灶君、灶王,中國古代神話傳說中的司飲食之神。晉以后則列為督察人間善惡的司命之神。相傳他是玉皇大帝的女婿,專門到人間監廚并掌管家政,每到歲末要回天宮匯報人間情況,因此人們不敢怠慢,要向他獻酒食和怡糖,讓他嘗到甜頭,以便“上天言好事,下地報吉祥”。由此看來,所謂祭灶,實際上是用酒食來收買和討好灶神,以免他降災于人,而神圣的信仰也趨于世俗了。

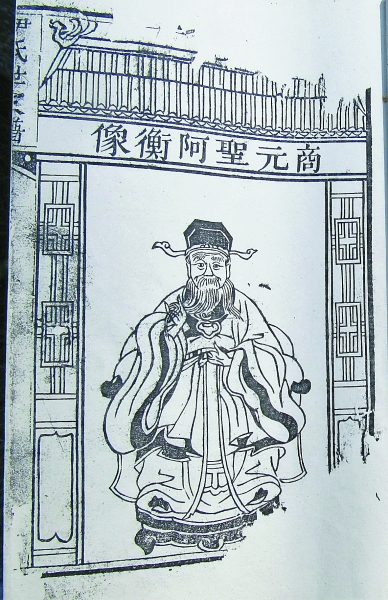

伊尹是夏朝末年的人,后為商朝宰相。據《墨子》《呂氏春秋》《史記》等文獻記載,有莘氏的女子把在空桑中得到的嬰兒獻給君王,君王命一個廚師撫養。這位廚師給他取名摯,又名阿衡,即是后來的伊尹,并言傳身教,使他精通烹飪。他長大后,作為有莘氏女兒陪嫁的傭人,到了商湯那里。他背著鼎,抱著砧板,去給商湯烹飪了“鵲羹”等美味佳肴,并且用烹飪技術理論作比喻,詳細地向商湯闡述了治國之道,深得贊賞,因而被任命為宰相。伊尹當了三代商朝相國,輔佐了五位君王,為商王朝延續六百年的統治奠定了堅實的基礎,成為我國歷史上第一個賢能相國圣人。

伊尹是中國歷史上第一個以負鼎俎調五味而佐天子治理國家的杰出廚師。伊尹給商湯講述治世的圣王之道,就是從怎樣用烹調工藝制作出美味食物開始的,《呂氏春秋·本味》中對此有詳細記載,此后的先秦諸子把庖宰烹飪與治國之道聯系在一起,應是一種共識,如《老子》“治大國若烹小鮮”等。錢鐘書先生在《吃飯》中說:“伊尹是中國第一個哲學家廚師,在他眼里,整個人世間好比是做菜的廚房。”錢先生的分析非常精到,伊尹既是一位精通烹調技藝的名廚,又是一位高瞻遠矚的政治家,是兼廚師、政治家和哲學家于一身的人物,特別是他創立的“五味調和說”與“火候論”,至今仍是中國烹飪的不變之規。因為他出身庖人,在烹飪技術理論上立論精辟,又有治國的政治才能,所以被后世尊為“烹飪之圣”。

毛澤東早在湖南省立第四師范學校讀書時,就對伊尹及其功績非常了解。1913年10月3日,毛澤東在讀書筆記《講堂錄》中就三次提到伊尹。毛澤東寫道:“伊尹道德、學問、經濟、事功俱全,可法。伊尹生專制之代,其心實大公也。尹識力大,氣勢雄,故能抉破五六百年君臣之義,首倡革命。”這些話,雖然是課堂讀書筆記,但是可以看出毛澤東對伊尹的充分肯定和高度贊揚,認為伊尹是“可法”之人,是值得學習之人。

綜上所述,我們認為,伊尹作為中國烹飪師祖最為合適。把他作為中國烹飪師祖,就是為了傳承他勤政為民、食以體政、厚德馨香、恩澤梓桑、五味調和、和而不同的精神,尊師重道,感召后世,更好地弘揚中華飲食文化,促進中華餐飲業的發展。