-

沒有記錄!

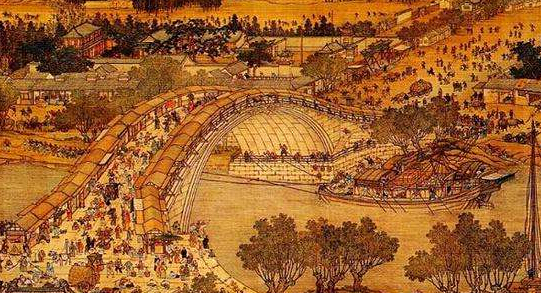

以《清明上河圖》為鏡 看宋代“文藝復興”

2015/2/12 9:43:15 點擊數: 【字體:大 中 小】

宋代是個充滿文藝復興氣象的新社會,有兩座名城:北宋汴京開封,南宋臨安府杭州,都是近代化初期的國際大都市,汴京在《清明上河圖》里呈現了市民社會的繁榮。

13世紀末開始的意大利文藝復興是回歸人性的一面鏡子,不巧的是,以此為鏡,我們看到的卻是人性碎片化的時代,這是一個人性過度膨脹、將精神擠丟了的時代,沒有閑暇去原創崇高純粹的藝術,時尚在匆忙與粗鄙的商業化運作中,散發出的是精致的銅臭味道。不過,作為一名嚴肅的研究者,我不是用這面鏡子來比照當下的,而是用它去鑒定12世紀的中國宋代。

看起來,這是多么不合時宜,但是,只要關于“人”的意義和自由是衡量一切精神創造的價值標尺,而且這個“價值標尺”是亙古不變的公理,是普世的共識,那么,一個當下研究者,在人類精神的大舞臺上,憑借那個“價值標尺”,愉快地穿越其間,去維系一個非常有趣的三角時空關系,將宋代置于那座體現了豐富的人類精神內在性的鏡子面前,去發現宋代其實已經開始了文藝復興。

人是逐利的,必淪為工具,人也是純粹的,亦必是人自己的目的。藝術是人作為工具過程的精神潤滑劑,也是人以自己為目的的唯一證據。如果這一邏輯成立,那么藝術就應該貫穿我們生活的始終。

在兩宋,在意大利,我們的確看到了,唯有藝術無愧于這一“價值標尺”,藝術貫穿于精神生活中的繁忙景象,在汴京、在杭州、在佛羅倫薩隨處可見,展示著文藝復興的豐姿和自由氣象,從12世紀到13世紀,藝術帶給人的是精神飽滿,人性歡快,目之所及,酣暢、自由、唯美、純粹。

人性也是考量宋代文藝復興的指標

公元13世紀末,在意大利半島上,人性將可愛的世俗欲望從教堂的頑石縫里,悄然釋放出來,竟然興起了一場回歸人性的文藝復興運動。“文藝復興”有特定的古典含義,它要擺脫中世紀神學的束縛,在對希臘、羅馬的古典文化再生中,使人性重獲人文主義的形而上肯定,人文主義成為啟蒙核心的思想資源,它所喚起的人性能量,成為人追求真善美的原動力。

回味二千多年前那個人性燦爛的時代,那個人性自由原創生活的藝術時代,那個被雅斯貝斯稱作人類歷史的“軸心期”時代,基于人性的創造,幾乎涵蓋并奠定了人類精神所有需求的第一次,哲學、雕塑、音樂、神廟建筑、繪畫、廣場、學院、悲劇喜劇、邏輯學、幾何學、歷史學、體育競技等等,人性之精神的能量、思想的動力,無所不至。事實是,在古希臘,一切尊重人性、提升人性、歌頌人性的所有藝術,都獲得了人的精神認可以及傳承不息。在以后的日子里,無論人類遭遇什么樣的非人性災難,挫折之后,只要回到原典,就有重新開始的勇氣。

“適合人性”是人類社會進化的標志,也是衡量一個社會是否具有“近代性”的標尺,而只有不斷地適于人性的需求也才具有普世性。那么,用這把普世的價值標尺,立定在世界史的廣角格局上,來衡量我們的歷史呢?你會發現中國歷史上也有個文藝復興時代,而最接近這一普世價值的應該是宋代。

因為人總要秉著本性活下去,無論壓力多大,束縛多緊,它總要找到縫隙去透氣。算上公元前后,在中國這片熱土上,人性不氣不餒地為它自己尋找崇高的存在的合理性,已經努力了二千多年。也許與意大利文藝復興相比,他們尋找的人性出口和表達形式因文化而不同,對人性的內在認知強弱程度也有差異,但是,如前所述,挖掘收藏有價值的歷史時間以及凝固的歷史形式,則是我們的使命。

如果我們承認學術無國界,那么日本學者內藤湖南的研究,或許能給宋代定位。他認為,唐朝是中世紀結束,而宋代則是近代性的開端。內藤以及日本學術界,在對中國歷史進行分期時,提出了一個“近世”概念,并且以宋代作為近世的開始。作為母國的中國學術界卻對此處于失語狀態,即便不再使用“五種社會形態”說,他們也只是以“傳統社會”籠而代之,并沒有明確的歷史分期。早有陶希圣發表《中國社會形式發展過程的新估定》,提出中國自宋代已進入“先資本主義社會”,曾引起社會階段的論戰,之后消沉。

相反,西方史學界卻異常活躍,站在西方文藝復興的史學立場,他們似乎更方便接受宋代“近世”說,宋代成為他們最受喜愛的中國朝代之一,他們把宋代所呈現的種種新氣象比擬為中國近世的文藝復興,給予“新世界”的評價。

北宋始于十世紀末,南宋終于十三世紀末,南北宋的歷史長度算起來三百多年,南宋為元所滅之時,正是意大利文藝復興之始。從人類歷史的整體格局看來,宋代“近世”的文藝復興運動,應該是意大利文藝復興運動的濫觴。

放眼歷史,進化之跡,隨處可見,而一個民族創造歷史之綜合能力,卻不一定會隨著國運的盛衰而消長,有時甚至是相反的。在王朝中國的譜系里,以漢唐開疆拓土為強盛,而以宋朝自守為文弱,終宋一朝直至元世,漢族對外之武力薄弱不堪,以至完全喪失向外生長的族力。但若以人的精神進化之眼光檢索,文藝復興之人文主義的視角取值,詳考這一時代的“文物”,逡巡文化物質的發展,你會發現,兩宋時代的全面進步則大大超乎想象。諸如文學、工藝、美術、制造、科技、商業,無不各有新創,會風貌為之一新,市井百業繁盛,謂之“近世”抑或“新世界”不為過也。

考量一個時代,一般來說,量值無論是功利尺度還是非功利尺度,宋代都是一個建設型社會而不是戰爭型國家,是市場型社會而不是戰場型國家,這恐怕才是一個時代的常態。在常態里,發展工商經濟以供給人們的基本生活,建設合理的政治制度以保障人們的生活秩序。此外,人的意義和價值通過精神訴求來體現,還是要從文化、藝術、哲學的創造中尋找人性崇高的愉悅體驗。這一切,在宋代皆以一種前所未有的美學形式呈現出來。

好吧,除了整個社會風氣向人性開放之外,外部環境的表達是我們研究宋代文藝復興的不可缺少的因果橋梁。

當美第奇家族憑借其雄厚的銀行財力,在佛羅倫薩城里進行確立城市平民政治的努力時,此前的宋代早已向寒門開放了它的平民主義政治立場,并帶動文人政治的推廣。社會安定,經濟富庶,文人為政,同時興起一股復古主義思潮。諸如王安石提出恢復周禮的理念,以實現他的政治變法主張;宋徽宗的師古主張,帶動宮廷上下在熱衷禮器的古典主義法度的同時,促動對古典主義的收藏風尚,這一風尚又掀起繪畫藝術以及工藝技術的創作新潮,以至于成為當世人所服膺與后來者所驚嘆的審美體驗的高峰;文人在朝政中斗爭失敗,還可以回到民間書院繼續自由講學,政治并非人生的全部。文人間,可以政見不同,但必須堅持共同的道義,超越政見的寬容之花在文人的風習中自由開放,蘇東坡與王安石的彼此諒解,反映整個時代的人文氣息。

總之,無論“近世”,還是“文藝復興”,必有“近世”的人文數據或“文藝復興”的人性指標,它們首先在宋朝的江山里萌芽,并由生活于此代的人民培育,再滋養著生于此時代的人民的身心。在中國歷史上,兩宋應該是當之無愧的好的歷史時期和好的文明樣式吧。

從《清明上河圖》看宋代文藝復興

這個充滿文藝復興氣象的新社會,究竟是個什么樣式?讓我們來看看那時期的兩座城市,一個是北宋的汴京開封,另一個是南宋都城臨安府杭州,它們都算是近代化初期的國際大都市。如果說唐人長安有一種大國格調,汴京在“清明上河圖”里則是市民社會的繁榮。

張擇端畫《清明上河圖》時,也許就坐在汴京鬧市中心的某個角落里,他必定看到了北宋文藝復興的市井展示。

茶樓酒肆,店鋪碼頭,每天都有他的身影。他不畫上層貴族的矜持,也不畫富豪的奢華,更不會畫他所在的皇家畫院。而是專注于商鋪的繁榮以及各色人等的活動,商品經濟在這里“柔情似水”,進入百姓日用里,被陶冶出了詩情畫意。雖說是東京,皇都氣象卻在沸騰的城市里偃旗息鼓了,幾乎就看不到有什么莊嚴肅穆的場景,畫面上充滿了自由活潑的市井氣息,勞作奔忙的市井小民。

他們,有木匠、銀匠、鐵匠、桶匠、陶匠、畫匠,有箍縛盤甑的、販油的、織草鞋的、造扇的、弄蛇貨藥的、賣香的、磨鏡的、鬻紙的、賣水的、賣蚊藥的、賣粥的、賣魚飯的、鬻香的、販鹽的、制通草花的、賣豬羊血羹的、賣花粉的、賣豆乳的、貨姜的……據日本學者齊藤謙《拙堂文話?卷八》統計,《清明上河圖》共有各色人物1643人,動物208頭,比古典小說《三國演義》(1191人)、《紅樓夢》(975人)、《水滸傳》(787人)中任何一部描繪的人物都要多。他們構成了中國中世紀城市文明的基石。

在消費文化里安居樂業,就有了《清明上河圖》那樣繁榮而優雅的世相。那是以消費為導向的藝術化的小商品經濟的賣場:粗粗數來,竟有410多行,如花團錦簇般開放,又似鳥鳴悠揚,鐘鼓交響。

除了物質主義的消費外,他們還要在勾欄瓦肆里消費耳目之樂,而且是一種頗具規模的平民傾向,諸宮調吟出了那個時代的民間精神,整個社會能夠容忍并認同在繁華上平添幾許喜怒哀樂,那是對人性的自信,是市民社會成熟的態度。

《清明上河圖》上有動物200多,卻沒有一匹馬,為什么?王安石不是立了“保馬法”,號召天下人都來養馬嗎?他就在汴梁城里發號施令,可偏偏就在汴梁城里看不到一匹馬。沒有馬,怎么取西夏?“吞服契丹”豈不是一句空話?看唐朝長安街上,有川流不息的胡人牽馬走來,帶來五花八門的貢物,走在繁華的長安大街上,活色生香。詩人更是意氣風發,在長安街上跑馬——“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”。可張擇端畫了1600多人,就不畫胡人!沒有馬,意味著不想戰爭,只想生活藝術,回歸人性,戰爭是不得已而為之的,戰爭不是目的。

張擇端眼里,只有市民,沒有胡人,他畫市井氣息,不畫帝王氣象,作為皇家畫院的御用畫家,他以那個時代共識的平民價值觀收藏了那個時代的氣象。

有人說,張擇端在《清明上河圖》里不畫城墻,是向宋徽宗暗示沒有設防的城市的潛在危機,以及繁華背后的政治風險,顯然這是后人的杜撰或過度闡釋,我們在畫面上看到的只有和平,如果真有那么一個沒有國防的國家,那它肯定是一個最偉大的國家,修長城不是因為偉大而是由于害怕。

1004年宋真宗景德元年,與遼國簽訂了史上著名“澶淵之盟”,換來兩國120年不見血流漂杵的和平。一紙和約,有時勝過萬里長城,一個統治者放下政治虛榮,會給多少人以生命的尊嚴。宋遼兩國休養生息,使人民風生水起,富庶風雅。這一年,真宗還將年號賜給浮梁鎮,浮梁鎮從此稱景德鎮。因為真宗喜愛景德鎮一款青白瓷,溫潤如玉堪比官窯。同一年的兩個舉動表明了宋代國策的傾向性,他們更愿意把錢投向文化藝術,淡化國防開支。一百多年的和平積累,整個社會的綜合實力匯聚到徽宗時代,幸遇一個愛藝術的君王,只能用“文藝復興”來想象那個歷史局面了。

如果王安石走在汴河旁,看那漕運繁忙,他大概會想,要供養這樣一個充滿藝術風流的汴梁,消費的天堂,還不得累斷了煙雨江南的脊梁?他會一聲嘆息!若是蘇東坡漫步在這里,他自會投入到風流中去,與民同樂。而王安石反而生憂,他會自問,這樣的消費是在提升國力,還是消耗國力?都是為了維持這個文藝復興的格局,蘇東坡要美的生活,人性化的生活,小民百姓的好日子,對汴梁這一充滿藝術氣質的城市給予直接的肯定;而王安石則不同,他要讓國家參與進來,還要提高經濟總量,促進國民經濟發展,主張重商主義,強調國家干預經濟。

重商主義反對消費經濟,反對將國家財政放在消費領域,因為熱衷于消費如何能富國強兵?重商主義者就像守財奴一樣,雙手緊緊握住貨幣,除了讓手中的貨幣在流通中增值,決不讓它流失。正是這樣的重商主義,以戰爭和貿易,推動歐洲列強崛起。而中國的商品經濟,從來就沒有發展出重商主義。從重商主義角度看,北宋的富庶,迷失在消費主義的品味里,將王安石的憂慮融化了。而從文藝復興的角度觀之,一個國家能以精神事業為職志,還真有理想主義之人類大同范兒。

如何評價那些為人性帶來歡快的消費,為精神豐滿帶來的消費,那些出自人性以及人的藝術創作的精神消費,也許耗盡了國力,但卻是人類精神的永恒寶藏,想必王安石與我們一樣面對兩難,而取其長遠。

幾年后,王安石的憂慮來了。宋城故事,講的就是近代化的選擇,是重商主義還是消費文化的選擇。整個宋朝的國策就是消費主義,而不是重商主義。消費主義丟了北宋,迎來了南宋,社會依舊富庶。幾年下來,張擇端剛畫完這幅市井長卷,北宋半壁江山,便落入金人手里,金人把開封的繁華悉數擄走,收藏到北國。而流落到民間的藝術瑰寶,南宋又開始重拾,遺留給后世。

南宋航海帶來文藝復興

想必北宋滅亡的過程,張擇端都親歷了,他在1145年,才眼睜睜地往故鄉去。南渡后,張擇端筆下的市井文明沒有破碎,不出幾年,南宋都城臨安的市井風情,便與汴京相像無幾了,甚至連茶樓酒肆的名稱都一樣,而西子湖畔,則為這座新興的皇都平添了一份額外的江南風雅。

南宋繼續北宋國策,并且與阿拉伯人進行航海貿易,開辟海上絲綢之路,出口絲瓷茶甚至繪畫,南宋貨幣成為通幣,金幣甚至成為很多國家的收藏品。南宋的富庶主要來自航海,一派近代化開端的氣象格局。

杭州的繁華,要靠海運。那時,浙東沿海一線,是南宋財富的生命線,這一線的港口,也就成了南宋政治存活的命門了,一個是明州寧波,另一在溫州。

宋高宗南逃避難溫州時,曾在江心嶼上望海潮,望了數月,猛然開竅,發現“市舶之利最厚,所得動以百萬計”,更何況,取之于民終究有限,何如取之于外商?一逃回臨安,便號召對外開放,向海外招商,不光以招商引資為國策,更以拓海為戰略,又發展出泉州港口。

從那時起,宋人就與阿拉伯人一道,控制了印度洋的海權,高宗鼓勵海商打造海船,購置貨物到海外貿易,還在海岸線上,每隔30里,就建立一個燈塔導航系統,引導航行的海船,并請商人協助,組成了一支艦隊,以取代阿拉伯人在印度洋上的制海權。其所造海船,經由閩、粵下西洋,過七洲洋,出馬六甲海峽,而至印度、波斯、非洲;走東洋,則前往高麗、日本。

高宗下海時,已將亡國這筆帳算到了王安石頭上。可現在,他懂了王安石說的“善理財者,民不加賦而國用饒”了,原來要靠貿易順差。當年,司馬光指出“天地所生止有此數,不在民間,則在公家,致國用之饒,不取于民,將焉取之”?這還是自然小農經濟眼光。

用自然經濟眼光來看,財富“止有此數”,是個常量,欲“致國用之饒”,必多取于民,“民不加賦”是不可能的,因此,國與民是對立的。而王安石的說法,則用了增長的觀點,他認為,財富是個變量,只要擴大流通和生產,經濟總量就會增長,以總量增長來“致國用之饒”,自然就“民不加賦”了。通過經濟增長,使國與民一體化,形成“國民經濟”。

而國家,在“國民經濟”的形成中,要起推動和主導作用,將個體化的經濟行為,導入國民經濟增長的統一軌道中,這樣的經濟增長,就不是國與民之間對立性的此消彼長,而是既繁榮民生又增加國用的國與民的共同增長。王安石變法,當然有缺點,但他的經濟思想,突破了小農經濟視野,而有了國民經濟的觀點,以此向未來的重商主義,投下了一瞥。

高宗認準了經濟總的增長要靠貿易順差,但他還是沒能生出重商主義的念頭,而是以消費主義的高級姿態倘徉在藝術栽植的精神花園里——他決定干脆定都臨安,將航海貿易順差都拿來就是。不出幾年,杭州已是如下情形:“東南形勝,三吳都會,錢塘自古繁華”,說得太好了!“煙柳畫橋,風簾翠幕,參差十萬人家……市列珠璣,戶盈羅綺,競豪奢”,富呀!“有三秋桂子,十里荷花”,美呀!“羌管弄晴,菱歌泛夜,嘻嘻釣叟蓮娃。千騎擁高牙,乘醉聽簫鼓,吟賞煙霞。異日圖將好景,歸去鳳池夸”,樂呀!

在錢塘定都了。錢塘多好啊!放眼望去,“海上明月共潮生”,撫摸當下,“有三秋桂子,十里荷花”,就在這里望海吧,望著海貨來!所有海貨,都要“抽分”——十分之一進口稅,然后“抽解”國庫,那真是“無邊抽分紛紛下,不盡海貨滾滾來”!市舶司,那是皇家的收銀臺,收來銀子,凡我皇家看好的東西,都由皇家限價購買,不用動國庫,要靠國家信用,這叫“博買”,也叫理財。下海,就要造船;造船,就要運輸;運輸,要有貨物;而貨物,要靠生產,這樣就形成了產業鏈。

不久,經濟就恢復了,國土雖然丟了一多半,但財政收入卻接近北宋最好的時候,到了孝宗朝,已全面超越北宋了。顯然,這是海外貿易帶來的成就。人口和土地減少了,可經濟總量還在增長,這要靠市場。不斷擴大的市場和不斷增長的貿易順差,都是大航海帶來的。那時,東南沿海人紛紛出海,作為“住蕃”的華僑,開啟了一個大航海時代,他們走東洋,下西洋,當哥倫布發現新大陸時,他們也把南洋變成了“中國海”。

如同美元,宋幣隨大航海通行天下,物質的豐富,經濟的發達,無疑是宋代得以藝術姿態的基礎,換來了國家的藝術行為。這便是航海帶來的文藝和強盛的立體景象。有了錢,高宗繼續訪搜北宋流落民間的古董珍寶藝術品,以及重新集結北宋各路畫家,繼續北宋的文治國策。國家有錢了,可以為藝術而工作,加上與金談判換取了和平,不用打仗,不用養兵,那就多養藝術家吧。宋代三百多年的王室留下了一個熱愛藝術并以收藏藝術為義務的傳統,宋代國家的經濟實力也到了一個愿意、并且有能力為藝術而工作的時機。作為一個政治實體,國家不僅參與經濟,還參與到藝術工作中來,并以一國之力,贊助和參與創造人類的精神財富。

那些在歷史上能夠留下光彩一筆的國家,都是有幸能夠進入人類精神史的國家,也是無比榮幸的國家。宋代的汴京和杭州,以及后來的意大利佛羅倫薩都有這份進入人類精神史的榮幸。