精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點(diǎn)排行

黃氏粵鈺青銅器——遠(yuǎn)古文明與現(xiàn)代藝術(shù)的完美結(jié)合(上)

2014/7/8 17:47:02 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

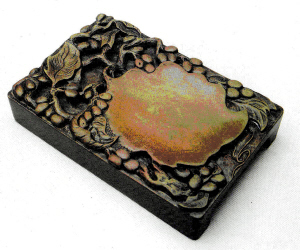

工藝精美的黃氏粵鈺青銅器

黃燁儒仿制的獸面紋方鼎

青銅鑄造,曾是人類歷史文明發(fā)展的標(biāo)志。早在公元前21世紀(jì),我國就引領(lǐng)世界潮流,率先進(jìn)入燦爛的青銅時(shí)代。

古青銅器凝結(jié)了深厚的文化藝術(shù)內(nèi)涵,尤以商周時(shí)期的器物最為精美,宋代至今,一直備受藏家推崇,甚至是技藝精妙的復(fù)仿青銅器,同樣也被收藏者奉若珍燦。但能夠掌握古青銅器復(fù)仿制的專業(yè)技師,如今已少有人在。在我市,就有著這樣一個(gè)家族,世代相襲制作仿古青銅器,并對(duì)青銅器鑄造技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,如今已傳承400多年,這個(gè)家族就是黃氏家族。

家有粵鈺不藏金玉

自古以來,青銅器為國家之重器、統(tǒng)治之象征。始于夏、興于商、繁榮于西周的洛陽青銅器,迄今已有4000余年歷史,是中國青銅文明的重要標(biāo)志性符號(hào),也是中國非物質(zhì)文化的重要技藝形式。

在大多數(shù)人看來,中國古代的青銅器是古董,很值錢,但并不知道這些造形奇特的青銅器,更是文化的載體,它所承載的信息直通遠(yuǎn)古。研究者專注于遠(yuǎn)古信息,玩賞者癡迷銹跡工藝,投機(jī)者更看重財(cái)富與價(jià)值,附庸風(fēng)雅者更在乎擁有時(shí)的自我滿足。諸多因素讓它在過去的幾百年間,一直吸引著世界的目光。

洛陽青銅器的古老工藝,主要由孟津縣的黃氏家族傳承。自明代以來,黃氏家族歷經(jīng)17代,已有400多年傳承歷史。據(jù)有關(guān)專家考證,黃氏粵鈺青銅器的創(chuàng)制者,為明末洛陽北邙山黃氏。

明萬歷年間,世居洛陽邙山的黃鈺齋曾在今廣東省清遠(yuǎn)任職,殷實(shí)富足的生活,讓黃鈺齋對(duì)邙山出土的青銅器產(chǎn)生濃厚的興趣,并開始收藏。受黃鈺齋的影響,兒子黃樸善曾親自到山西、河北等地收集、學(xué)習(xí)青銅器造型。到了孫子黃令斌這一代,黃家在青銅器仿制工藝上已有很高的造詣。

黃令斌之子黃奇瑞,尤喜對(duì)青銅器的收藏、鑒賞、復(fù)制、作舊、修復(fù),并且對(duì)銅器的鎏金、銀絲鑲嵌等技術(shù)有獨(dú)到研究。

《清史稿》中記載,一位名為黃調(diào)鼎的洛陽人,其姐姐是明福王朱由崧的妃子,后來朱由菘在南京稱帝,追爵黃調(diào)鼎和他的父親黃奇瑞為洛中伯。

黃奇瑞因女而貴,他早年出任洛陽福王府采辦,掌管王府用器、用品的采購權(quán),遂在邙山私宅別院建青銅器作坊,開始了規(guī)模較大的青銅器仿古制作,這是黃家青銅產(chǎn)業(yè)的鼎盛時(shí)期。為紀(jì)念曾在廣東任官的曾祖黃鈺齋,黃奇瑞命名自己制作的青銅器為“黃氏粵鈺青銅器”。

此后黃氏仿古青銅器,為皇室及士大夫所青睞,爭相收藏。明末清初,收藏界就有“家有粵鈺,不藏金玉”的佳話。

明亡清興,黃氏粵鈺青銅器代有傳承。清朝時(shí)期,黃氏粵鈺青銅器名震中原近百年。民國初,黃氏后裔黃金泰、黃炳耀擴(kuò)大了粵鈺青銅器的制作規(guī)模,出自他們之手的青銅器已成為收藏家們爭相收藏的佳品。

在過去400多年的傳承延續(xù)過程中,黃氏家族摸索出一套完整的制做工藝,形成一項(xiàng)手工絕技,這個(gè)家族也成為仿古青銅器的制作世家。

苦心鉆研再現(xiàn)青銅器風(fēng)采

作為黃氏粵鈺青銅器的第十七代傳人、中國中華傳統(tǒng)工藝大師,黃燁儒潛心鉆研,大膽創(chuàng)新,使黃氏粵鈺青銅器這一歷經(jīng)400多年風(fēng)雨的古老藝術(shù)品種再次煥發(fā)出燦爛的輝煌。

1951年7月,黃燁儒出生在孟津縣一個(gè)普普通通的農(nóng)民家庭。雖然自小天資聰穎,心靈手巧,卻因?yàn)榧依锝?jīng)濟(jì)困難,高中沒畢業(yè)就輟學(xué)回家,跟隨父親走街串巷,做起了銅匠活以維持生計(jì),使得他最早結(jié)識(shí)了青銅器這一古老而神秘的藝術(shù)門類,并深深地愛上了它。在以后的時(shí)光里,黃燁儒做過木匠,辦過家具廠,開過飯店,但內(nèi)心深處卻永遠(yuǎn)割舍不斷對(duì)青銅器這一祖?zhèn)魉囆g(shù)的深深眷戀。

改革開放以來,國家的繁榮,人民物質(zhì)文化生化水平的提高,催生了一大批文物收藏愛好者,歷來在國際文物市場上享有極高聲譽(yù)的夏商周青銅器重新風(fēng)靡市場,這讓一直從事其他行業(yè)的黃燁儒燃起了重新恢復(fù)并光大黃氏粵鈺青銅器的熱情與動(dòng)力。

2006年,黃燁儒在邙山腳下租了一畝多地,蓋起了幾間石棉瓦的廠房,創(chuàng)立了洛陽粵鈺青銅器有限公司,開始了他對(duì)洛陽黃氏粵鈺青銅器文化技藝?yán)^承與發(fā)展的艱苦探索之路。

青銅器看起來厚重精美,但因工藝復(fù)雜仿制難度最大,從造型到完整入庫至少需要88道工藝。除了造型、紋飾、原材料之外,火候、胎質(zhì)的厚薄都能決定它能否成為高檔藝術(shù)品。由于時(shí)代的變遷,黃氏粵鈺青銅器技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)了斷層,為復(fù)原黃氏粵鈺青銅器的技術(shù),黃燁儒耗費(fèi)了大量的心血。公司成立之初,他每天都起早貪黑,以廠為家。

在青銅器的制作過程中,如何做出最完美的紅斑綠銹,來體現(xiàn)它的古色古香,是青銅器表面處理的關(guān)鍵,也是青銅器被藏家、工藝美術(shù)家及美學(xué)愛好者所推崇的重要原因。為此,不斷的調(diào)試配方,做出最完美的紅斑綠銹,成了黃燁儒著重鉆研的難題。為此,黃燁儒常常工作到凌晨兩三點(diǎn)甚至天亮。

經(jīng)過3年多的摸索,黃燁儒在繼承前輩的基礎(chǔ)上探索出一套青銅器高仿制作的工藝技術(shù),實(shí)現(xiàn)了青銅器仿復(fù)制技藝的一大突破。依照這一技藝研制、生產(chǎn)出來的高仿真的商、西周青銅器堪與文物真品媲美,為中華青銅器高仿真之首,并以獨(dú)特的手工工藝、作坊鑄造、皇家淵源、高貴格調(diào)而風(fēng)靡海內(nèi)外,引領(lǐng)國內(nèi)青銅器最高工藝水平。

責(zé)任編輯:C009文章來源:洛陽網(wǎng)(2014-03-17)

相關(guān)信息

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評(píng)論區(qū)