精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

走近洛陽非物質文化遺產 黛眉手織布:傳統與現代的絕妙結合

2014/7/8 18:12:16 點擊數: 【字體:大 中 小】

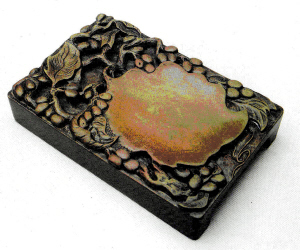

黛眉工藝手織布開業儀式。 (資料圖片)

中年以上的洛陽人,尤其是曾經有過鄉村生活經歷的人,應該還有使用土布的記憶。這種用家用織布機織出的棉布,在洛陽方言中又叫“大布”。隨著現代紡織技術的普及,尤其是化纖的廣泛使用,如今農村已難見織布機的影子,穿著土布衣服,更成為洛陽人遙遠的記憶。

然而,走進位于新安縣教育局樓下的黛眉工藝手織布公司的展廳,琳瑯滿目的土布產品卻讓人驚喜不已:床上四件套、襯衫、男女睡衣……傳統的土布在這里煥發出獨特的光彩,成為一件件充滿現代氣息、適合現代人使用的工藝品或實用品。因其傳承了傳統手法,這些嶄新的產品又成為民間傳統技藝傳承與發展的絕佳載體。

1、黛眉手織布,技藝源遠流長

“黛眉手織布工藝是如何傳承至今的?”面對記者的問題,該技藝傳承人陳小團一一道來:

“唧唧復唧唧,木蘭當戶織。不聞機杼聲,惟聞女嘆息……”北朝民歌《木蘭辭》中的開篇幾句,中國人耳熟能詳,其描述的就是木蘭從軍前織布的場景。自古以來,“男耕女織”就是中國鄉村最經典的生產和生活圖景。

關于黛眉手織布工藝的最早記錄,出自《戰國策·秦策·秦武陽謂甘茂章》,新安縣非物質文化遺產保護部門的工作人員查閱史料時,發現在春秋戰國時期,新安縣一帶的紡織技術就已經趨于成熟,不過這時候民間紡織的還是麻布或絲綢。

到了元代,黃河流域開始廣泛種植棉花,使用棉花做原料織布越來越普遍。新安人將傳統的麻紡織技術與棉紡織工藝結合,織成的棉布就是如今的黛眉手織布,主要分布在新安縣石井、西沃、峪里等地,其中以石井鄉為典型。

20世紀70年代,黛眉手織布技術在新安農村依舊普遍存在。“家家聞機杼,戶戶紡織忙”。當地婦女幾乎都會織布,產品也多為自給自足。鼎盛時期,平均每三四戶人家就有一臺織布機。其傳承技藝采用的是家庭傳承模式,家中的女性長輩會手把手地把紡織技藝傳承給下一代,很多人家能獨立進行不同工藝。

除了用于服飾等方面,黛眉手織布在當地民俗中也有很多功用:一是婚娶時的必需品。女孩出嫁時必須陪送手織布的被面、床單等,如今數量雖有減少,但仍然是嫁妝中的必備物品。二是社交禮品。紅白事中,親友會送上一匹手織布以示隆重。

一名女織工說,她13歲的時候學會了織布技藝,織的第一件“作品”是一床大布床單。如今,她已經43歲了,這床單她依舊在用,歷時30年。這不僅因為手織布結實耐用,更重要的是用得久了,“用其他的被單不習慣”。

2 、72道工序,手織布工藝復雜

要說土布,當年曾經遍布洛陽鄉村,新安黛眉手織布與其他地方的手織布在工藝上有什么不同呢?陳小團說,這種傳統手工藝十分復雜,大大小小的工序共72道,主要工序也有9道,分別是:

紡線—— 將棉條接向快速轉動的線錠子,棉條自動加捻成線;

染線—— 將紡線放進染液中,攪動并加熱至沸騰,使其著色;

扽線—— 把染好的紡線在漿糊中搓揉后,穿晾起來,扽至干透;

經線—— 依照圖案將色線絡子固定在幾十個鐵環上,將鐵環上的線一一牽出,按順序掛在每一根經線橛上,捆系交橛處的交叉,卷線成團;

闖杼—— 將經線一根根插入杼中,穿起線頭以防脫回;

刷線—— 清理經線之間的纏連,將經線一段段梳開;

掏繒—— 經線或穿過繒片的圓環,或從繒柱中穿過,使經線織造時上下分離形成織口,便于穿緯線;

吊機子—— 將織機部件全部組合調試出來,包括拴布、吊腳躡等;

——織布。踩踏板的同時推出撐框,一手投梭,一手接梭,接梭后將撐框后拉,手腳配合,不斷重復這一動作,當最后一段經線織到繒處,織布完成。

遺憾的是,由于時值農忙季節,鄉村婦女都在田間地頭勞作,我們原打算實地考察石井鄉手織布生產場景的計劃只好作罷。不過,從陳小團給我們展示的圖片和視頻資料中,我們還是可以一看端倪。

黛眉手織布配色對比強烈,講究鮮亮,大都以紅綠搭配、黑白相間、藍黃穿插,通過冷色調和暖色調的并列,造成強烈的視覺沖擊力,讓人眼前一亮。同時,純手工工藝既保持了這種布匹純樸厚重、自然天成的風格,又使每一件織物都具有獨一無二的個性色彩。

陳小團說,黛眉手織布采用天然原料,紡線染料由艾葉、稻草、石榴、柿子及一些中藥材等天然原料加工而成,恰好契合了當今人們講究“天然、綠色、環保”的潮流,加上現代人返璞歸真的時代需要,也給這種古老的技藝注入了新的活力。

3、傳統技藝,迎來發展新契機

受現代工業影響,民間手織布已經不再是人們主要的日常用品。沒有市場,民間織工是不會長期生產的,這種工藝難以保存。

如今,在新安縣鄉村,中老年婦女還有很多織布能手,但年輕人很少有會織的。同時,紡線、染線等工序,如今在鄉村也逐漸消失了,織工們大多也都從公司直接取得成品色線。即便是過去鄉村常見的織布機,如今在各家各戶都難覓蹤影,傳統的手織布正逐漸面臨失傳的危險。

三年前的11月,新安縣石井鄉舉行了黛眉工藝手織布開業儀式,百余架織布機排列在石井街上,蔚為壯觀,6個村百余名女織工開始投入手織布生產一線。

郅民主原為新安縣物資局機電公司經理,在公司內退后,應石井鄉領導之邀,“重出江湖”為拓展手織布市場奔波。目前公司以“公司加農戶”的運營模式,主要生產手織布系列產品,經過三年經營,以石井鎮為中心的6個行政村,目前已經發展到擁有500余臺織布機和500余名織工的規模,年產手織布成品萬余件,手織布生產已經初具規模。

郅民主說,從2001年開始,縣文化館對手織布工藝進行了全面調查,收集紋樣300余種。近年來,以公司為龍頭,新安縣組織了多次手織布藝術展,引起了很大的社會反響,在大型展覽和經貿交流會上,黛眉手織布也經常成為展會的焦點之一。

“吃、住、行、游、購、娛”是旅游行業的六大元素,黛眉手織布就具備旅游產品的各項必備因素:充滿濃郁地方特色和文化內涵;迎合“綠色、環保、健康”的潮流;契合人們返璞歸真的需要;尤其重要的是,黛眉手織布價格適中、便于攜帶,是絕佳的旅游產品。在新安縣經濟和旅游事業大發展的背景下,這傳統的手工技藝,如今又迎來了新的發展契機。

郅民主說,為了弘揚這一古老技藝,他們制訂了“五年計劃”,希望在保持手工藝原汁原味的基礎上,加大開發力度,擴大生產規模,使織布機發展到2000臺,從業人數達到2500人以上,讓這古老的技藝在新安縣發揚光大。

(鳴謝洛陽市非物質文化遺產保護中心)

責任編輯:C009文章來源:洛陽晚報(2011-11-03)

下一條:沒有了上一條:黃氏粵鈺青銅器——遠古文明與現代藝術的完美結合(下)

相關信息

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區