-

沒有記錄!

滋養(yǎng)古都文明的大河 洛河

2014/5/19 15:38:56 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

11日,《光明日報》以“滋養(yǎng)古都文明的大河——洛河”為題,用兩個整版刊發(fā)了“中國文化江河·洛河篇”。

文章指出,洛河滋養(yǎng)了歷朝古都文明,流淌出了悠久的文化歷史,它一路奔騰在中原大地上,在盡頭與黃河交匯,共同滋養(yǎng)碰撞出中華文明的根脈。洛水之畔的洛陽作為中國古都之一,這里的名人、名著、名勝數(shù)不勝數(shù),如今,過往的歷史遺存已被有機地融合于現(xiàn)代生活中,這方水土成為百姓的宜居之地。

本報今日對該文進行摘登,敬請關注。

洛河之水育華夏

關林建筑木雕

洛河,發(fā)源于華山南麓的陜西省洛南縣,經洛南縣、河南省盧氏縣、洛寧縣、宜陽縣、洛陽市區(qū),在偃師市楊村納伊水后入鞏義市,在鞏義市神堤村北入黃河,全長約447公里。洛河是潼關以下黃河最大支流,伊河是洛河最大支流,二水匯流后稱伊洛河。

黃帝之時,大臣倉頡曾在洛河之濱造字;大禹之時,洛河爬出了一只神龜,背負“洛書”,書中是治理國家的九項大法,今留有“洛出書處”古碑。

這里地處“天下之中”,是最早的“中國”;這里最早邁入文明時代門檻,是華夏文明的中心和原點;這里是十三朝故都所在地;這里是五大學說的淵源地,周公在洛邑制禮作樂,對禮樂文化做出了重大貢獻,道家學說誕生于洛陽,佛家學說首傳于洛陽,魏晉玄學形成、興盛于洛陽,宋明理學創(chuàng)立于洛陽。

這里是絲綢之路的東方起點,隋唐大運河的中心,眾多姓氏的起源地,這里的牡丹甲天下!在這里,許慎完成了《說文解字》,班固著《漢書》,陳壽寫《三國志》,司馬光撰《資治通鑒》。這里誕生了我國最早的天文歷法著作《夏小正》,張衡曾在洛水北岸觀測天象、測報地震,蔡倫曾在伊洛之濱造紙。這里出土的原始瓷器殘片,是迄今最早的原始瓷器殘片;這里出土的青銅鼎、青銅爵,被分別稱為“華夏第一鼎”“華夏第一爵”;這里出土的綠松石龍形器,被學者們譽為“超級國寶”。這里有龍門石窟、關林、白馬寺……洛陽,歷史滄桑數(shù)不盡!

關門內外數(shù)漣漪

每天,洛陽市民的生活從一碗湯開始,牛肉湯、羊肉湯、驢肉湯,通氣暢神,喝出生活底氣,人生快意。始于唐朝的洛陽水席,因為每道菜都離不開湯湯水水,還因為是一道道地上,吃一道換一道,仿佛行云流水一般,故稱水席。水席被看成是各種宴席中的上席,千余年來,洛陽城未絕水席飄香,與傳統(tǒng)的牡丹花會、古老的龍門石窟,并稱洛陽三絕。

洛陽的過往是五彩繽紛的。產于唐朝的一種低溫釉陶器以黃、綠、白三色為主色,被稱為“唐三彩”。因為洛陽是唐三彩最早、最多的出土地區(qū),因此又得名“洛陽唐三彩”。繁雜的制作工藝也在洛陽得以再續(xù),如今,有著“東方藝術瑰寶”美譽的唐三彩已有了更多更新的佳作。

尋著田野的天籟之音,我們似乎聽到這般聲響。以我國傳統(tǒng)的七弦古琴作為伴唱樂器的琴音,在洛陽稱“琴書”,流傳至清末民初,演繹出新的表演形式:主唱者左手打鋼板,右手敲擊平鼓,另有樂師以墜胡伴奏,終以成名“洛陽大鼓”,古韻新詞不絕于耳。

進出洛陽體味洛河的所觀所聞,仿佛觸及了非同一般的水與城的交融共生。高鐵龍門站,是我們尋訪洛陽的進門,也是我們離別洛河的出門。何謂門內門外?一如漢時函谷關一般,此時關內,彼時關外,全在一個時勢大限。踏泥丸,走驛道,我們邊看邊拍,新安縣文物管理局丁會生副局長告知,漢函谷關遺址被評為2013年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),真可謂歷史自有推陳出新。告別洛陽,如果這也算得上是一次跳龍門的話,那么,我們愿以一位登高者所語與大家一起期待:晴日里你能看多遠就是多遠,霧天里你能想多遠就是多遠。

(崔志堅 馬列)

洛水流出的五個“一”

■一個牡丹畫村

洛陽市孟津縣平樂村,在20世紀80年代興起農民畫牡丹,現(xiàn)已有700多人專門從事牡丹畫的創(chuàng)作。

■一部石刻唐史

千唐志齋有2000多塊唐代墓志,這是國民黨將軍張鈁為其收藏而建。這些墓志占全國出土唐志總量的40%,可以說是一座唐人的檔案館,一部唐代人自己留下的史料。

■一方澄泥硯

澄泥硯制作是很復雜的一個過程:原料采集在河的旋渦之處;過濾、檢測、雕刻成型,為了不傷及物件,只能用竹刀;然后放入爐中燒制,窯變成黑、黃、赭等不同顏色……成硯之后叩之如鐘、宿墨不腐。

■一碗牛肉湯

“早晚喝湯”是洛陽人的習慣。對洛陽人來說,晨間一碗熱氣蒸騰的牛肉湯,就代表了古都的愜意生活。

■一碗漿面條

漿面條是洛陽民間的傳統(tǒng)面食,也叫“漿飯”,其獨特的酸味深受洛陽人鐘愛。在洛陽有“漿飯熱三遍,給肉都不換”的俗語。

河洛畫典

河洛之地,素來被稱為“王者之里”,許多文化典故我們耳熟能詳,卻未必知道出自洛陽。

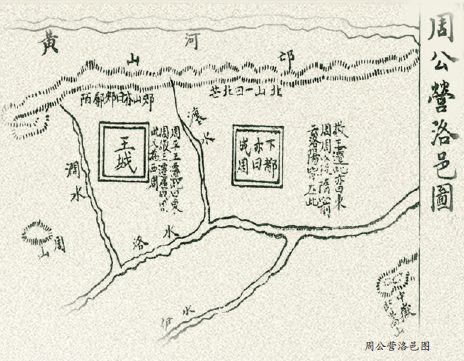

周武王滅商后,準備將鼎拉到周朝國都鎬京,到了洛陽時,鼎卻像生了根似的,定在那里不動了,武王便定國都洛陽。洛陽地處中原,位于天下之中,古代稱中國。

入周問禮

孔子為了獲得更多的學問,不遠千里、風塵仆仆“入周問禮”,拜見老子。老子是東周藏書室的官吏,即“柱下史”,掌管天下圖書。他知識淵博,為當時著名學者。兩位文化圣人相會于河洛,給此地帶來了祥瑞之氣。

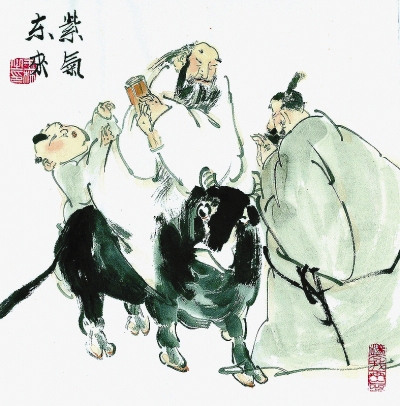

紫氣東來

相傳在東周時期,位于洛陽西部的函谷關關令尹喜出城巡關,望見一輪紅日噴薄欲出,突然看見層巒疊峰間,一團紫氣繚繞,飄然而至。尹喜見此奇景,欣喜若狂,道:“紫氣東來,必有異人前來過關!”果然老子騎牛西游途經此關,經尹喜苦勸,留下了彪炳千秋的名著《道德經》。

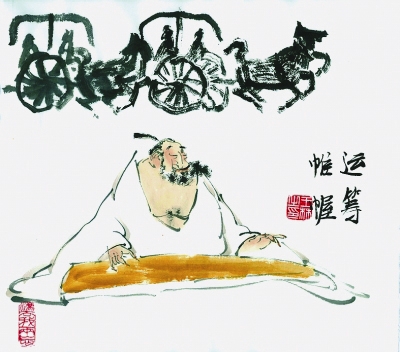

運籌帷幄

西漢初年,天下已定,漢高祖劉邦在洛陽南宮舉行盛大的宴會,他稱贊張良說:“夫運籌帷幄之中,決勝千里之外,吾不如子房。”意思是說,張良坐在軍帳中運用計謀,就能決定千里之外戰(zhàn)斗的勝利。

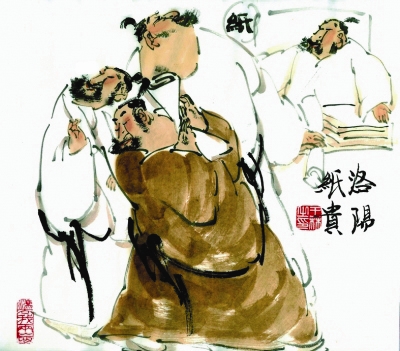

洛陽紙貴

西晉文學家左思出身貧寒,且相貌丑陋,但他視榮辱如浮云,看名利為糞土,寫出了許多流傳至今的名詩佳作。其中,《三都賦》問世后風行洛陽,人們爭相傳抄,以至于紙價也昂貴起來。(王林 撰文/繪圖)