精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

翁——始于夏啟時期的姓

2015/8/20 12:03:34 點擊數: 【字體:大 中 小】

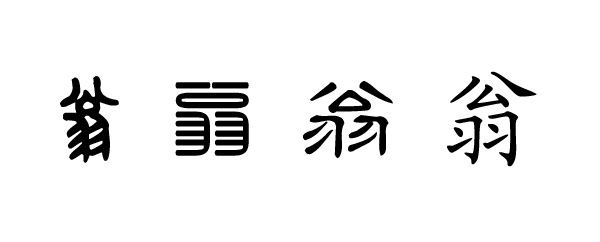

翁wēng——始于夏啟時期的姓

清人張澍《姓氏尋源》說:“夏后啟時有翁難乙,是翁姓之始。”啟是夏后氏部落領袖禹的兒子,是中國歷史上第一個朝代夏朝的建立者。啟即位于陽翟(今河南禹州市),統治中心在今河南禹州、登封一帶。所以,最早的翁姓出自今河南。

張澍又引南朝宋劉義慶《世說新語》云:“周昭王夫人觀白云有孕而生子,左手文曰‘公’,右手文曰‘羽’,乃賜姓翁氏。”周昭王姓姬,名瑕,是周武王的曾孫、西周第四位國王,都城在鎬(今陜西西安西南),故此支翁氏當源于今陜西。

商務印書館出版的《姓氏考略》引唐代的《元和姓纂》云:“周昭王庶子食采于翁,因以為氏。”現在見到的金陵書局清光緒六年版《元和姓纂》無此記載,但這仍不失為一種說法。“庶子”指妾所生的兒子;“食采”即食邑、采地或封地,是古代諸侯封賜所屬卿、大夫作為世祿的包括土地上的勞動者在內的田邑。這是說周昭王有庶子的封地在翁邑,其子孫以封邑為氏,稱為翁氏。翁邑的地望,古籍無記載,今人有注為浙江定海縣東或廣東翁源縣東,可供參考。

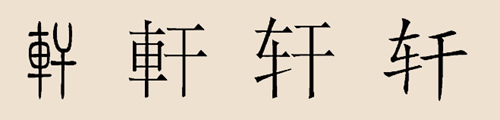

據1956年7月出版的《六桂叢刊》介紹,周昭王庶子得翁姓后,至西漢末有翁宏,為避王莽之亂,隱居南陽(今屬河南),不復出仕。至唐代,有翁軒,任閩州刺史,居住在福建莆田竹嘯莊,為翁氏入閩始祖。其裔孫翁茂禧,在泉州做官,就地安家,是為福建泉州翁氏始祖。翁茂禧裔孫翁何有個兒子叫翁乾度,娶夫人陳氏,生6子,由于多種原因,兄弟6人分為6姓,長子改為洪氏,次子改為江氏,三子仍姓翁,四子改為方氏,五子改為龔氏,六子改為汪氏。北宋太祖建隆年間到太宗雍熙年間,兄弟6人皆登進士,因而獲得“六桂連芳”的雅譽,被傳為佳話。此后,福建泉州翁氏便以“六桂堂”為堂號。又據史書記載,唐代有長安(今陜西西安)人翁郜,昭宗朝累官河西節度使,后因朱溫滅唐建后梁,恥事二姓,以父祖曾在福建任官,知其地僻靜可避亂,于是攜家遷至建陽之考源,后徙居義寧莒口,是為翁氏另一支入閩始祖。宋代的《百家姓》將翁氏郡望注為臨川郡(治所在今江西撫州市西)、錢塘(今浙江杭州)。這說明翁氏在宋代以前已在臨川、錢塘成為望族。明代,翁氏還分布于今江蘇、廣東、北京、上海等省市。

翁氏移居臺灣,最早在清朝康熙初期,當時在臺灣鄭成功父子的麾下,有一位文官叫翁天佑,從廈門渡海到臺灣,官至承天府尹;還有一位武將叫翁升,曾駐防于打狗(今高雄)附近。此外,清康熙47年,有自福建徙臺的翁士俊中武進士;乾隆5年,翁姓人與張、林二姓到竹南蟠桃莊開墾;乾隆年間,翁士軒與翁興存到今臺北市的興福、興德二里拓墾;道光26年,翁頂宗與莊民合筑直加弄埤岸;道光年間,有一翁姓人入墾今臺北縣和美村掃洞,還有兩位安溪翁姓人到臺北,分別在少姿坑和粗窟村開墾;同治年間,住在鹽水港的翁煌用,被補錄為嘉義縣學廩生。目前,翁姓是臺灣第41大姓,遍布臺灣各地。

為了進一步求發展,從清代開始,閩、粵、臺翁氏有不少人走出國門,到海外開拓新的事業,現主要分布于新加坡等東南亞國家及歐美一些國家。

在中國歷史上,有不少翁姓人物被載入史冊。西漢有翁伯,以販脂為業,富傾縣邑。唐代有壽昌(今浙江建德縣西南)人翁洮,舉進士,授員外郎,退居不仕,曾作“枯木詩”以答唐僖宗的征詔;莆田(今屬福建)人翁承贊,于唐昭宗天祐初年以右拾遺受詔冊王審知為閩王,后留閩國任相。南宋有詩人翁卷,永嘉(今屬浙江)人,與徐照、徐璣、趙師秀并稱“永嘉四靈”。明代有戶部尚書翁世資,禮部尚書翁正春,畫家翁昂,兵部尚書翁萬達,南京刑部尚書翁溥。清代有書法家、金石學家翁方綱,官至內閣學士,能詩文,精鑒賞,著述頗豐;還有咸豐狀元、光緒帝師傅、清末維新派人士翁同龢。現代臺灣有華隆集團負責人翁大銘,擁有財富約10億美元,被列入“世界華人億萬富豪榜”;香港有著名電器工業家翁佑,被譽為“香港發明大王”、“世界電扇大王”。

翁姓在當今按人口多少排次序的中華姓氏中,名列第177位,約占全國漢族人口的0.06%,以河南、四川、浙江、臺灣居多,這4省翁姓約占全國漢族翁姓人口的67%。翁姓不僅是漢族常見姓,而且在臺灣土著、滿、土家等民族中也有翁姓。此外,日本侵占臺灣期間,臺灣土著曾被迫使用日本姓“根本”,1945年臺灣光復后,奉命重新選擇姓氏,他們選定翁姓。作者:謝鈞祥

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

下一條:沒有了上一條:方——始于黃帝時期的姓

相關信息

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區