-

沒有記錄!

馬丕瑤緣何被稱“馬青天”

2013/10/22 16:20:20 點擊數: 【字體:大 中 小】

核心提示

位于安陽的馬氏莊園,4月底從“零”直接升級為4A級景區后,來參觀的游客明顯增多,在感受到莊園帶來的震撼后,人們對莊園主人馬丕瑤有了疑問:馬丕瑤到底是一個什么樣的官員?

曾被民眾稱為“馬青天”

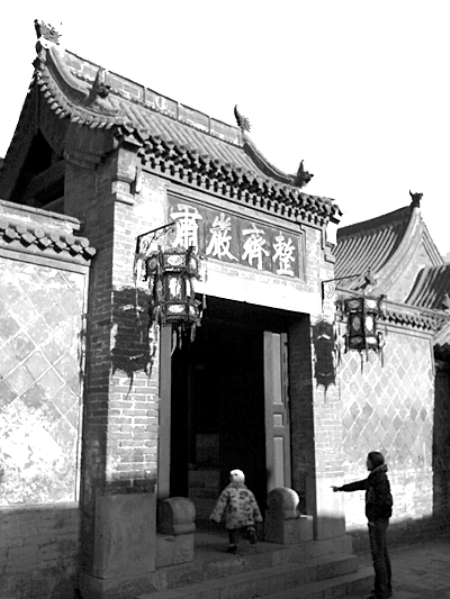

馬丕瑤(1831~1895),清末頭品頂戴兩廣巡撫,字玉山,安陽縣蔣村人,清同治元年(1862)進士。歷任山西平陸縣、永濟縣知縣,解州(今山西運城)、遼州(今山西左權縣)知州,太原府知府,山西按察使、署山西布政使。光緒十三年(1887)任貴州按察使,同年八月,任廣西布政使。十五年(1889)秋,授廣西巡撫。創建官書局,惠及讀書人而廣施教化。倡辦蠶桑,開設機坊。二十年(1894)十月授廣東巡撫。時值中日甲午戰爭之際,積極修復海防設施,選拔任用有才能的得力將領,興辦團練,加強武器裝備。光緒二十一年(1895年)九月初八戌時病逝于任上,終年65歲。兩廣總督譚鐘麟奏報朝廷,誥授光祿大夫、威武將軍。“不愛錢,不徇情,我這里空空洞洞;憑國法,憑天理,你何須曲曲彎彎。”這是馬丕瑤做官的原則。他因此被當時民眾稱為“馬青天”。馬丕瑤的故居馬氏莊園位于安陽西21公里的西蔣村,被譽為“中州第一名宅”。

平息民眾黃河灘地爭端

從清康乾時期一直到清末,黃河沿岸山、陜兩省之間民眾為爭奪灘地而矛盾不斷。清末,山西省永濟和陜西省的華陰、朝邑等縣之間民眾大爭黃河灘地,原因是黃河流幅不定,灘地面積增加或減少的數額也不定。也正是這樣的原因,黃河灘地很難確認歸屬權,黃河沿岸民眾為此爭斗不息,一致多次釀出流血事件。為解決這一問題,朝廷曾經下詔要求河東道會同永濟、朝邑、華陰三縣共同勘定界限,并把結果層層上報。但是事情總是得不到解決。

同治七年(1868年),馬丕瑤在平陸縣任滿三年,調任永濟縣知縣。此時,馬丕瑤即把施政的重心轉到對本地面臨問題的解決,即抽出時間和精力把黃河灘地之爭提到議事日程上來。馬丕瑤親自到兩屯灘地辦案,組織人員認真用羅盤勘察,丈量面積,并參考前任知縣的原來定案,劃分界畔。在三個多月時間內,共設立了11處界畔,其中7處明畔,4處暗畔。界畔統一立石柱,用朱砂寫明方向定位。同時在界畔上設置小型魁樓。馬丕瑤親自為之撰寫銘記。為了防止沙流移動界畔,馬丕瑤讓人栽種了“王”字形柳樹9株,用以界定一方邊界。訂立那么多的標記,正是針對該處黃河流幅不定,灘地面積也不定的特點。如果此后丟失一兩個標記,也能靠其余的標志來分辨界線。

馬丕瑤認為,灘地引起的爭訴原因,一是黃河灘地存在的客觀原因,一是丈量尺度和公正問題。因此,馬丕瑤在丈量勘界過程中,嚴格按照當時公布頒定的統一鐵尺,同時要求參與人員嚴格公正丈量,保證不出現紛爭。

在以農為主的傳統社會中,灘地爭奪案件,都是黃河沿岸居民為了維護自己的利益而引起的,如果處理不當或處理不及時,就會引起地方社會的不安定。地方官員的責任,則是妥善處理好這些爭端,以使當地社會安定,并保證國家的稅課。

整吏治勸蠶桑發展經濟

今天,廣西桂林是我國著名的旅游城市,也是西南地區的經濟重鎮。在宋代以后,它一直是廣西政治、經濟、文化的中心,號稱“西南會府”,直到新中國建立。光緒十五年,也就是1889年8月,年近花甲的馬丕瑤被任命為廣西巡撫,來到桂林。從道光時期開始,廣西一直兵事不斷,到光緒年間,整個廣西已經為戰爭所累,民生疲憊,社會元氣大傷。此時又是中法戰爭剛剛結束,作為封疆大吏,如何加強邊疆的力量成為擺在馬丕瑤面前的一個嚴肅問題。

馬丕瑤任廣西巡撫后在給光緒皇帝上的第一道奏折中,他沒有過多提及鞏固邊防軍事的做法,而是建議在廣西創建官書局,興辦桑蠶,開設繅絲織綢機房。

馬丕瑤升任巡撫后不久就在廣西各地巡查,行程達4000里之遙。這可不是觀光旅游,他仔細地查看山川險要、訪問民間疾苦、考察吏治情形,得到了很大收獲。他曾經慨嘆道:巡撫巡撫,非“巡”不能“撫”也!經過調查,他看到:“防邊莫先固本,察吏始能安民,第一要務首在審官。”同年十二月,他向全省發布了《廣西禁地方官苛派告示》,嚴禁各地官吏巧立名目勒索百姓,誰違反規定就下誰的課,決不寬容。在實踐中他認識到幕友把持官府,最容易敗壞官場風氣,因而奏請驅逐廣西劣幕,以“除幕蠹”而“清吏源”。在當巡撫期間,馬丕瑤持之以恒地薦舉干才,參劾劣員,使廣西官場風氣得到整肅。

勸務蠶桑,發展社會經濟,是馬丕瑤治桂的一個亮點。為了推動蠶桑運動的進行,馬丕瑤不僅把自己寫的《勸民種桑歌》,遍貼各地,還積極搜集蠶桑各書,如《養蠶實濟》、《蠶桑寶要》等,刊刻后分發廣西各地,并開辦各類蠶業學校,對民眾進行教育,使他們懂得蠶桑之利和植桑養蠶之法。他先在桂林、梧州兩府設立機坊,請附近女師來教民繅織,并隨時收購民眾制出的新絲,所以來學習的人十分踴躍。他督促各府、州、縣官員認真辦理植桑養蠶事務,并多次上奏朝廷,請求給予辦理蠶桑事務卓有成效的官紳以獎賞。他還請求清政府減免廣西新產絲綢厘稅,以利發展,均獲準。厘稅的減免,解除了商人的顧慮,便利于絲綢的銷售。在馬丕瑤的帶動下,廣西各級官員也開始重視辦理蠶桑事務,有力地促進了蠶桑業的發展。

另一方面,他也想辦法減輕老百姓的負擔。早在當布政使時,他便上書巡撫唐炯,認為廣西厘金太重,農民一年辛辛苦苦所得,除了交正稅外,所剩無幾,希望當局把農民米糧稅厘酌情減免。當巡撫時,他通過巡查,看到了老百姓的生活狀況,因此多次上奏朝廷,反映廣西民眾生活艱難的狀況,請求募集款項時予以體諒。例如在《籌解備荒銀兩折》中,他把在梧州、潯州、南寧等府所訪詢到的情形,上奏皇上,認為勸募新捐恐怕“難期有濟”。此外,他還下令整頓育嬰堂,接濟生育女嬰的貧困家庭,大批收養棄嬰,平民百姓受益匪淺。

督辦廣西邊防軍務

清代廣西邊防是中越邊防的關鍵地段。法國侵占越南后,法軍在中越邊境沿線駐屯重兵,中越邊界的形勢發生了根本變化。在此情況下,清廷政府接受張之洞的建議,在廣西設置了邊防督辦,任命提督蘇元春為督辦。時任廣西巡撫的馬丕瑤提出了構筑炮臺營壘的國防工程建設思想。1885年夏,馬丕瑤奏請準用蘇元春帶領軍隊助工修復鎮南關, 重建國門。

隨后,馬丕瑤奏請兩廣總督張之洞撥出洋款10萬兩購買洋炮。這批洋炮運抵廣西邊防后,馬丕瑤就布置如何造臺安裝,從而拉開了營建廣西邊防炮臺的序幕。馬丕瑤奉旨巡查邊防工程時說:“由龍州抵鎮南關口,一路叢峰峭壁,層層險要,連城四山斗絕,提臣營于此,適南關、龍州之中,足資屯運……”

從馬丕瑤的親身經歷看,廣西沿邊炮臺經過歷時兩年的一期工程建設,大體上初具規模。 廣西邊防二期工程建設是因法國要在越南修筑沿邊界繞到平而關外,從而避開鎮南關中路的縱深防御,勢據龍州上游的鐵路,造成南關反居其后的嚴重局面而引起的。面對新出現的危機,馬丕瑤親赴廣州與時任兩廣總督的張之洞會商,決定加強平而關、龍州一帶的設防, 并購置克虜伯巨炮,參觀虎門炮臺工程式樣及布防情形進行設防。邊防炮臺建設開支巨大,清廷不愿支付這筆巨額的費用,主張緩辦。馬丕瑤上奏力爭:“臣亦知款巨時艱,惟廣西邊防1700 余里,處處緊連越壤,三關百隘,防不勝防,全靠扼險憑高,多置炮臺,必一臺足顧數隘,層層聯絡,節節應援……”在當時軍隊機動能力因地形限制十分落后的情況之下,以炮臺的遠程火力控制邊關重要據點的做法是非常明智的選擇。

由此也可以看出馬丕瑤的遠見卓識和未雨綢繆的國防危機感。在時局艱難的情況下,能在如此短的時間內修筑如此龐大而堅固的邊防工程設施,非有堅忍不拔毅力難以勝任。廣西沿邊的國防工事有效地遏止了法國的侵略野心,使其不敢貿然進犯中國,保持了邊境地區半個多世紀沒有發生重大戰事。

馬丕瑤深知,唯有振興邊境一帶的經濟,才有可能集中更多的錢用于邊防炮臺和碉臺的建設。為恢復和發展地方經濟,增強廣西沿邊的經濟實力,馬丕瑤指示蘇元春在許多地方建房造圩,積極鼓勵邊民聚居經商。他甚至還曾采取“趕圩有賞”辦法來請各村寨群眾趕圩做生意,各邊防隘口市場逐漸繁榮起來。【原標題:馬丕瑤緣何被稱“馬青天”】