-

沒有記錄!

“勺書”驚鬼神 藝苑一奇葩——記書法家張源先生

2013/10/24 10:42:55 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

“勺書驚鬼神”。這是2008年12月在中國首屆朱仙鎮(zhèn)木版年畫藝術節(jié)上,著名書法家、書畫理論家、中國民間藝術協(xié)會秘書長趙鐵信先生,觀看張源“勺書”表演時,欣然揮毫寫下的贊語。

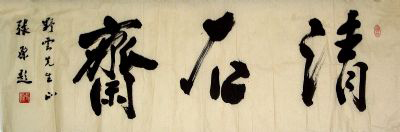

所謂“勺書”,就是遵循傳統(tǒng)的書法法度,用吃飯的勺子創(chuàng)作書法作品。“勺書”是張源受宋代糖稀在石板上作畫的啟發(fā),經(jīng)過長期摸索、刻苦練習、反復實踐形成的書法創(chuàng)作形式,其筆畫硬朗、飄逸、俊秀,與傳統(tǒng)的毛筆書法異曲同工,具有很強的觀賞性,是書法藝苑中一枝綻放的奇葩。

張源先生自幼聰穎好學,酷愛書法。上小學時就經(jīng)常在街上觀摩店鋪的招牌匾額,比葫蘆畫瓢,進行仿寫。1980年,隨父母來到開封后,他先后師從著名書法家牛光甫、靳選先生,強化了書法的興趣,對書法的臨習開始了由自在向自覺的轉變。

書法是中國傳統(tǒng)藝術領域中最深奧、最易學,而又最難掌握的一門藝術。張源深知其難其苦,卻義無反顧,注意師法古人、繼承傳統(tǒng),在讀臨歷代法帖上狠下功夫。初臨唐楷,主攻二王,兼修米蘇,旁及王鐸。尤其是對自己喜愛的法帖,百讀不厭,百臨不煩,不管是三九嚴寒,還是盛夏酷暑,只要一有空余時間就堅持讀帖臨帖,數(shù)十年從不間斷。經(jīng)過長時間苦讀臨寫,張源打下了扎實的功底,形成了自己的書法藝術風格。1998年,張源打破必須以毛筆為工具這一傳統(tǒng)理念,開始了“勺書”的研究與創(chuàng)作。起初,由于小勺壁面光滑,不易吸墨,在生宣上書寫,墨一著紙面便立即洇成一片,根本寫不出線條;在熟宣和有光紙上書寫,雖不洇染,但寫出來的字,不是柴干棒直,就是鶴膝鼠尾,很難達到書法點畫的效果。當時,很多朋友包括他母親都勸他放棄。在困難面前,張源沒有氣餒,沒有退卻。為了摸索“勺書”的用紙、用墨、用勺的技巧,他大膽嘗試,反復實踐。一次,為了體會用勺寫字與紙面接觸的部位和角度,忘記了鍋里做的紅燒肉,結果燒干起火,險些釀成火災。還有一次,張源邊吃飯邊用小勺練習一個字的點畫,竟把墨勺插進飯碗里,吃得滿嘴都是黑墨,惹得母親和兒子開懷大笑。

“廢紙如山墨百升,十年磨得一劍成。”張源終于掌握了用小勺書寫的角度、力度、速度和用墨的濃度以及表現(xiàn)技巧,寫出了一幅幅剛健灑脫、婉美雄放、氣韻生動、點畫傳神的藝術作品,受到了書法界的普遍好評和社會的認可。中國曲藝家協(xié)會主席、著名評書表演藝術家劉蘭芳對“勺書”給予了高度評價;八一電影制片廠著名導演翟俊杰贊賞“勺書”“剛勁峻秀精美”;開封市原文聯(lián)主席、著名作家肖云星也稱贊“勺書”是“書苑新藝、獨樹一幟”。2009年春節(jié),張源先生的“勺書”作品被中國民間藝術家協(xié)會作為禮品贈送給斐聲中外的文化名人賀敬之收藏。

張源先生心胸豁達坦蕩,性情豪爽率真,為人謙恭至誠,處世淡泊名利,富有社會責任感和愛心。張源先生雖然已被吸收為中國硬筆書法家協(xié)會會員,但他依然保持著普遍一兵的本色,經(jīng)常參加一些公益活動和慈善活動。近年來,他在自己并不富裕的情況下,先后向災區(qū)、貧困地區(qū)群眾和社會慈善公益事業(yè)捐獻書法作品數(shù)百幅、現(xiàn)金兩萬余元。

“問渠哪得清如許,為有源頭活水來。”張源是一個有理想、銳意進取的人,我們期待并堅信,張源在書法藝術的道路上,一定能夠走得更遠、更瀟灑、更精彩。作者: 李兆政 【原標題:“勺書”驚鬼神 藝苑一奇葩——記書法家張源先生】