精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

88歲老人的新奉獻

2013/11/28 11:01:32 點擊數: 【字體:大 中 小】

10月16日是重陽節,亦稱老人節。

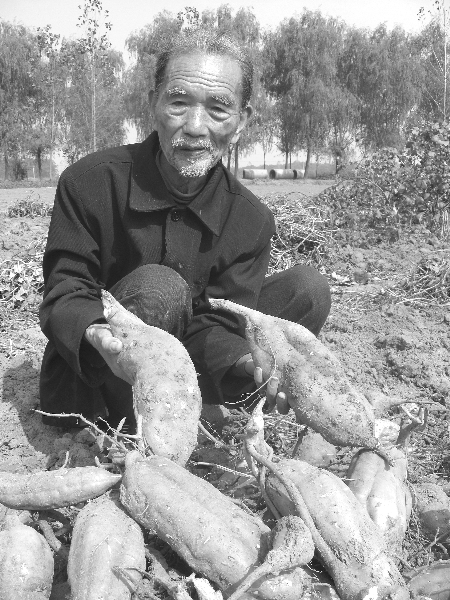

這一天,秋高氣爽,陽光明媚。88歲高齡的葉箴老人沒去登高,也沒閑著,而是從郟縣縣城趕到冢頭鎮藍育村。他要去看看藍育村村民王偉星種的紅薯,因為這些紅薯寄托著老人的夢想。

“葉叔,這是煙紫176,有兩斤多吧。”王偉星拎著一個深紫色的大紅薯高興地說,今年這一畝地能產3000多公斤呢。隨后,他又挖出梅營7號、短蔓花葉紅薯等品種,個個都有一二斤重。

王偉星說,1998年他種了兩畝多紅薯,畝產只有六七百斤,今天的成績全歸功于葉叔,“沒有葉叔的指導,哪會有這么高的產量!”

“我就是愛搞些農業試驗。”葉箴說,他這一生與農業結下了不解之緣。

曾選育出“全國第一黃牛”

葉箴1947年參加革命工作,與農業結緣是從1955年開始的。那年,為響應周總理的號召,郟縣組建了國營農場,曾在河南大學化工系讀書的葉箴出任場長。農場建有紅牛研究所,而他負責郟縣紅牛的選種。

當時,葉箴和小盧寨村養牛老把式盧長松確定的標準是:紅牛全身的顏色為紫紅色,牛尾不能有雜色,牛頭像“獅子頭”,牛眼如燈泡,牛耳呈扇形,牛腿勻稱直立如柱子,前腿寬如斗狀,看起來很健壯。

責任編輯:C009文章來源:河南日報農村版 2010年11月10日

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區