-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 3、胡秋萍書法欣賞

- 4、白居易 牡丹 牡丹詩

- 5、讓每個人都有勞動出彩的機會

- 6、焦作市召開勞動模范表彰大會

- 7、他想在南京找找謝安的后人

- 8、黃帝的傳說故事

擠一擠“朱載堉泡沫”(2)

2012/4/18 10:42:30 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

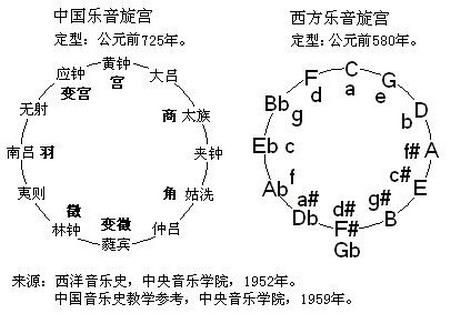

為了更深刻理解“完美律”和“十二平均律”兩者的不同,下面是中國和西方的樂音旋宮圖示比較,可一目了然地看到兩者的基本理論是大不相同的:

從圖示可以清楚看到,盡管中國比西方更早發(fā)明了“十二律”和“平均十二律”,但是兩者的樂理方法是大相徑庭的。舉例:中國的旋宮的主導是音階順序、明顯地強調音階之音程與十二律的對應關系,具有但并不強調和聲調性的對應關系。而西方的旋宮則非常明顯地強調和聲調性的對應關系,譬如,C大調對應a小調,同時,大小調都有左旋右旋的純五度排列關系。由此可見,中國和西方的古代音樂理論是各自獨立發(fā)展的,不存在母子關系。否則,子代變化再大、也多少保留母代的一些痕跡;而旋宮比較說明,中西兩者的古代樂理方法沒有誰繼承了誰的母子關系跡象。

圖示也說明了中國和西方的古典音樂風格不同的一個道理,即:中國旋宮是按照樂音次序排列的,這決定了中國古代樂曲的單旋律豐富發(fā)達、卻缺少多變的和聲對位的特點,譬如,它能發(fā)展出“胡茄十八拍”那樣的單旋律大型作品、卻終于沒有賦格曲和奏鳴曲作品問世;它能培育出獨唱、對唱和齊唱都十分發(fā)達的幾百種古代戲曲,卻難有成套的不同聲部對位的昆曲越劇。而西方旋宮是按照和聲調性的關系而排列的,這使得西方古典音樂有豐富聲部對位、且具備了多變的和聲和復調的原理基礎,終于能發(fā)展出賦格曲、奏鳴曲和交響樂,以及不同聲部對位的交響合唱。

一言以蔽之,中國和西方的古代音樂及樂理方法之間,既沒有母子關系、也沒有誰優(yōu)誰劣的問題,而是不同藝術風格和不同發(fā)展道路的問題。中國和西方的音樂歷史事實可以證明,李約瑟所謂的中國古代音律來自巴比侖、而歐洲“十二律”又來自中國的那套說法,是聯(lián)想而不是事實,他的結論是錯誤的。此外,在帕瓦羅蒂出生前兩千多年,西方就有了C大調到G大調的移調規(guī)則方法,因此,所謂“沒有十二平均律,我們欣賞不到帕瓦羅蒂演唱時由C大調到G大調那巧妙的過渡”的說法,純屬信口開河

歐洲“完美律”和中國“十二平均律”的聲學區(qū)別

在聲學數(shù)值方面,“完美律”和“十二平均律”也是彼此不同的,譬如:

表格中,只列舉了最關鍵的半音(十二律)、大三度(調性)和純五度(和聲)三個因素的算術差,還沒有做其它因素比較,也沒有做比例差、幾何差或自由度等對比,但這已足夠說明一些重要事實:

所謂“十二平均律”并非完全均等,緣故是聲學道理:振動頻率是音高音準的決定性因素,而十二平均律除了C-以外的任何一律的數(shù)值都不是整數(shù)或可除盡的分數(shù)小數(shù),即不可能在實踐上做到完全平均。也就是說,十二平均律的密度精度都比“三分損益法”來得更高,音程分布也比西方的“完美律”更均勻,但是,它還是不能實現(xiàn)平均音高音準,到頭來還得看頻率是什么和分布如何。而若用頻率表達,十二平均律的音階音程之間的非等份現(xiàn)象就更明顯。譬如,在中央C開始的同一組里,C到C#的差別是15.55Hz,而A#到B的差別是27.72Hz。

正因為如此,一些物理學等科學家把十二平均律吹得神乎,而在音樂家藝術眼里,十二平均律的最大功勞是分布更均勻,并沒實質性地改進樂理和人 們的音樂美感認識,甚至還帶來一些副作用(下面即將說到)。所以,在音樂史上,藝術評論家們充分肯定十二平均律的“科學貢獻”,卻幾乎就沒有“藝術貢獻”的評價。“完美律”則不然,其獲得音樂史上的“藝術貢獻”的評價是普天同聲的。

“完美律”和“十二平均律”的這種差別造成了“藝術感覺的音樂”和“科學機器的音樂”的差別,而兩者如何實施充分反映了文藝復興以來的音樂美學思想的發(fā)展變化。

不用“平均十二律”的緣故:藝術與科學的沖突

在中國和在西方,平均十二律問世后三、四百年也沒派上用場。那不是因為音樂家們的忽略或過錯,而是因為社會接受了音樂家們選擇藝術個性而拒絕科學機器的決定。

所謂“完美律”也好,“平均十二律”也好,都是為樂器和樂隊的定音而建立的樂音系統(tǒng)和樂理系統(tǒng),并非是制造樂器的機械工程依據(jù)。一個已經(jīng)造好的樂器,譬如鋼琴或提琴,可以按照“完美律”、“十二平均律”、或任何已有音律系統(tǒng)做定音。此外,在歐洲,鍵盤樂器在10-11世紀就廣泛應用了,比朱載堉發(fā)明十二平均律要早四、五百年。

可見,李約瑟所謂的“全世界文明各國的樂器,有十分之八九都要依著他的方法(朱載堉發(fā)明的十二平均律)制造”,足以說明他不具備起碼的音樂和樂器常識,而是想當然。而所謂“沒有平均十二律,鍵盤樂器就無法調音,就沒有巴赫鋼琴曲問世”一類說法,則更是信口開河了。

就西方古典音樂來說,各個樂器有自己的定音安排,譬如長笛和雙簧管定音為C,單簧管和小號則用降B,等等;而整個樂隊的定音則采用小提琴的A-弦的空弦音為標準來調整各樂器的音準。這就是第一小提琴手經(jīng)常是實際上的“樂隊副指揮”的緣故之一。

“完美律”和“十二平均律”都有A音。可是,十二平均律的樂聲效果是“科學機器發(fā)音”,而音樂家做的是“藝術個性樂音”,--- “完美律”為每一個鍵和每一個音都賦予了特別的個性色彩,而十二平均律則象機器生產面包一樣、味道口感全一樣、消除了樂音的個性色彩。所以,不管是中國發(fā)明的還是歐洲發(fā)明的十二平均律,問世后數(shù)百年也沒多少音樂家采用。當然,對樂音的色彩感覺、對“藝術”和“科學”的樂感區(qū)別,都要高度專業(yè)化訓練的或是對樂音十分敏感的耳朵才能感到和受到明顯的美感影響。

如果您一定要體驗一下“完美律”和“十二平均律”的美感區(qū)別,那么,可以做這么一個實驗:請您聽聽電子琴小提琴效果的中央C上行一組的“A”音(440HZ)。多聽幾遍,那是典型的十二平均律的效果。然后,請位專業(yè)小提琴手,照樂隊表演實際慣例做好定音(譬如442HZ),先拉拉空弦的“A”音,再在D弦上用不同手法弓法演奏同樣樂音。多聽幾次。那是典型的“完美律”的效果。聽了做做比較,相信您能獲得這