-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 3、胡秋萍書法欣賞

- 4、白居易 牡丹 牡丹詩

- 5、讓每個人都有勞動出彩的機會

- 6、焦作市召開勞動模范表彰大會

- 7、他想在南京找找謝安的后人

- 8、黃帝的傳說故事

擠一擠“朱載堉泡沫”(3)

2012/4/18 10:42:30 點擊數: 【字體:大 中 小】

在中國,長期沒有使用朱載堉的十二平均律,還有個很明顯的技術原因:為定音而確定弦長或管長難以完美操作。按照朱載堉的發明,理論上解決了音律平均的問題,然而,到實際操作,由于其方法使用開方而開不盡、除了C音之外的每個音律數值的計算都是沒完沒了的。這樣一來,就必須在音準方面有所舍棄才能停止計算,結果還是做不到完美平均。此外,當時的樂器生產是手工業,難以按照十二平均律的要求做出完全相同的同一種管 樂器或弦樂器,那樣做的成本遠遠高于已有的三分損益法,結果,實際效益還不如繼續使用三分損益法來得簡便容易。

知道了相關科學原理和生產條件,也有了藝術定音和科學定音的不同樂感比較,您也許就會理解為什么“十二平均律”問世后數百年、居然許多音樂家不用它的道理了。也就是說,朱載堉發明十二平均律后許多年而無用場,那是有音樂美學的緣故的,而并非如同一些人和報刊媒體所說的、數百年里所有的音樂家們都是十分愚昧無知而無緣無故地輕視他的發明。

屬于一個藝術時代的 “完美律”

歐洲的“完美律”是對中世紀音樂理論的基礎建設性質的改革。巴赫使用“完美律”作曲,極大地推動了文藝復興后形成的新的音樂理論系統和改造了當時的宗教音樂,特別是改造了對位、和弦進行和移調等,從而能充分表達和使用文藝復興及以后的音樂美感和音樂理論,開辟了一個嶄新的音樂時代。因此,巴赫被稱為西方古典音樂(或近代音樂)的“開山鼻祖”。

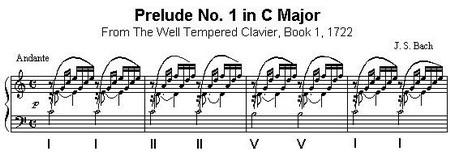

巴赫的《完美律鍵盤曲》集中體現了他的貢獻,以至于紐約時報曾發文說:若音樂可以比作一部《圣經》,那么,巴赫的《完美律鍵盤曲》就是“舊約”。下面是該作品集第一首樂曲的開頭幾個小節:

僅這一首,就可以看到一些重要的歷史事實:

[1] 標題直接翻譯是《C大調前奏曲第一號》,說明巴赫作曲的依據是歐洲的音律旋宮及其理論方法,不是中國的十二平均律旋宮及其理論方法。具體說,至少有這樣一個區別:該作品是為每個音律而作的起始篇章;“完美律”旋宮的大調起始音是中央C,巴赫正是用它來寫作整套作品的開頭篇章。而中國的十二平均律的起始音是相當于F3的“黃鐘”、無大小調區別。很明顯,巴赫沒有用中國的十二平均律。

[2] 宗教音樂曾對和弦進行有嚴格規定,譬如,I-II是不允許的;而巴赫作品劈頭就用I-II-V-I,與旋律進行結合是恰到好處而嚴謹規范,同時,又打破了宗教音樂的限制,充分體現了文藝復興的個性自由的古典音樂浪漫主義美學思想,時代的氣息和特色都非常濃厚顯著。這些音樂藝術理論方法及變遷,是中國古代音樂的十二律或十二平均律都沒有的。

沿著巴赫開辟的道路而創造性地用“完美律”發展了古典音樂的大音樂家有海頓、莫扎特、貝多芬、舒伯特、肖邦、李斯特、門德爾松、舒曼、柴科夫斯基、斯特勞斯、布拉姆斯、格里格、等等,一直到19世紀結束和20世紀的到來。他們筑起了歐洲古典音樂的藝術殿堂,至今燦爛輝煌。

由于從巴赫開始到19世紀結束的作品的基本依據都是“完美律”,那些音樂家又都是屬于古典音樂的,所以,“完美律”及其相關樂理也被看作是文藝復興開始后的西方古典音樂的基石,有個代稱叫作“巴洛克”音樂。就是說,沒有平均十二律,世界上就有了豐富多彩的音樂作品;所謂沒有平均十二律就沒有鋼琴問世、就沒有音樂的殿堂等等,都是些不符合事實的想當然說法。

屬于科學時代的“十二平均律”

到了19世紀結束之際,眾多因素開始把十二平均律迅速地推上了音樂歷史的舞臺。

一個因素是“科學主義”思潮的泛濫,即“科學如此圓滿,可以替代宗教而統治一切”的思想在歐洲泛濫,造成以某門科學到處插手替代的潮流。在物理學方面,有“牛頓主義”用力學數學公式替代社會分析和經濟分析;在生物學方面,有“達爾文主義”作為人類行為規范準則的“社會達爾文主義”。同時,在音樂藝術方面,就是十二平均律的“科學定音”的施行。十二平均律的一大特點是“一刀切”,不管什么樂音、樂器或作品,都用一個公式和一套數字,非常符合單一標準的機器成批生產的需要,跟“科學主義”思潮很合拍。換句話說,特定思潮為十二平均律掃除了社會障礙和開通了市場道路。

另一個因素包括音樂在內的“現代派”藝術的興起和蓬勃發展。“現代派”音樂的基本特征,是打破古典音樂“完美律”的和聲規范和旋律規則,由個性樂感來更自由地選擇旋律進行、和聲應用和移調變化。通俗了說,“現代派”音樂就是作曲者根據自己的樂感表達需要而任意地選擇樂音及組合的進行,不受已有規則約束。一個明顯例子:古典音樂作品的開始和結尾的主音與主和弦是一致的或有調性對應關系的,而“現代派”音樂作品的開始和結尾的主音與和弦可以彼此不同、甚至是任意的。如此一來,就需要一種不管選擇什么樂音都能保持兩兩音程相等的音律系統,譬如,不管哪一個八度,C2到E2 或 C6到E6 的音程彼此要完全相等。不言而喻,“十二平均律”的想法恰好能滿足這類要求。換句話說,十二平均律不但在科學界得到贊賞,而且,終于也在音樂藝術界找到了共鳴者客戶。

再一個因素是現代化工業生產進入樂器制造業。樂器制作屬于精細加工,適合于手工業,但成本價格都很高。如同其它科技革命都有個由粗到細的過程一樣,現代化工業開始也是粗曠生產,因而長期難以進入精細加工的樂器生產。19世紀中葉,物理化學和儀器的發展使現代化工業進入了精細加工階段,進而為工業化成批生產進入樂器制造業提供了技術條件。與此同時,文藝復興培養起來的個性自由精神和任何人都可以從事音樂活動的平民意識終于成熟,大眾對低價樂器的市場需求迅猛增長。有需求市場、有供給條件,于是,樂器生產現代化制造業如雨后春筍般地蓬勃發展起來。而在能夠滿足工業成批生產樂器的定音要求的音律中,十二平均律是首當其沖,自然就成了樂器工業的首選。

社會條件、市場條件和生產條件都具備了,十二平均律終于走上了音樂歷史的舞臺。音樂史料說,到1917年前后,即僅僅用了20到30年的時間,樂器生產的現代化就大體完成了,隨之而來,十二平均律也成了壟斷全球樂器市場的“音律之霸”,并迅速地普及到音樂世界的各個角落。