精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

欒相公廟與潮河源

2013/5/4 8:56:52 點擊數: 【字體:大 中 小】

潮河,是流經鄭州東南郊的一條主要河流。據《鄭縣志》記載,潮河源頭在郭店南欒相公廟。

欒相公廟的位置在新鄭北郊郭店鎮五里口水泥廠院內。原廟有三間大殿,一座大門和門兩側的會膳房各兩間。農歷六月初十是廟會日,潮河的源頭就在廟后。潮河與欒相公廟有何聯系呢?在民間有個傳奇的故事。

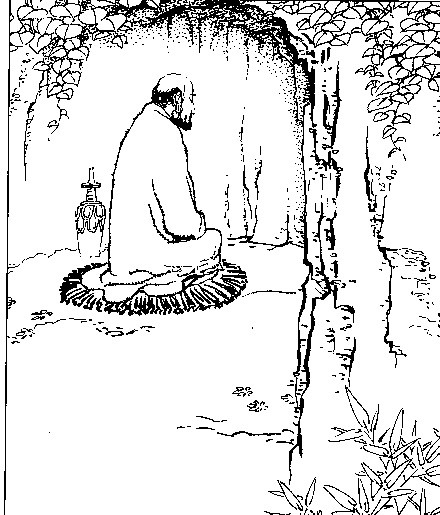

早年,有一位姓欒的南方學子,進京趕考時路經這里。此時,正逢大旱災年,田野一片焦枯,討荒要飯的人成群結隊。欒生見此情景,對天發誓道,我若高中,一定要搭救這方災民。后來,欒生進京考進士及第,皇上發給銀兩要他回鄉祭祖,然后封官上任。于是他帶領隨從,鳴鑼開道原路返程。

當地百姓聽說新科進士路過,都聚集在官道兩邊下跪,乞求新官拯救災民。欒生因有言在先,便將皇上所賜銀兩全部捐給了災民,然后折轉回京復命。皇上派人調查,欒生所為確是實情。皇上為新進士的愛民之心所感動,又加倍賞賜銀兩,催他還鄉祭祖。

當地百姓聽說新科進士路過,都聚集在官道兩邊下跪,乞求新官拯救災民。欒生因有言在先,便將皇上所賜銀兩全部捐給了災民,然后折轉回京復命。皇上派人調查,欒生所為確是實情。皇上為新進士的愛民之心所感動,又加倍賞賜銀兩,催他還鄉祭祖。

欒生再次經過此地,見更多的災民下跪求救,思忖再三,又毅然下馬,把銀兩分給災民,民眾感謝他的恩德,個個痛哭拜謝。此時的欒生也做了大難:家鄉無法回,京城難復命。一時熱血上涌,眩暈倒地。彌留之際,他留下幾句話:“學生本姓欒,祖籍在湖南。京考路此地,遍地為荒旱。進士及第回,皇封銀濟難。雖無回天力,陰魂化甘泉。”

欒生氣絕身亡,民眾將他就地埋葬時,挖出一股泉水,泉水越流越大,竟流成了一條河。此泉一日三潮,故名潮河。人們將欒生埋在泉邊,又建一座欒相公廟祀之,所以該河又叫欒河。

廟建成后,只有一尊白面書生形象的塑像端坐其中。有一年麥收時節,附近村上有幾個姑娘拾麥到泉邊喝水,后又到廟內歇息乘涼。她們開玩笑說,誰能把籃子扔出掛在欒相公的脖子上,誰就能嫁一個像欒相公一樣的好女婿。其中有一個姑娘的籃子掛住了塑像的脖子,這個姑娘還認真地說,我就是喜歡像欒相公這樣的好人。興許天意如此,沒過多久,這個姑娘便暴病身亡。人們都說她是追欒相公去了。

此后,廟里就又多了一尊欒相公夫人的塑像。

此后,廟里就又多了一尊欒相公夫人的塑像。

早年,潮河水流很大,沿河多種水稻、蓮藕等植物。南曹一帶的水稻特別多,鄭州有“半夜做夢跑南曹——想得到(稻)”,即是形容稻多的一句歇后語。如今廟已不存,源頭干枯,河水斷流,河床多已成為可耕地。但欒生及潮河源頭的故事仍在民間流傳著。

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區