-

沒有記錄!

三楊莊遺址考古將改寫漢代基層社會認識

2014/12/18 10:16:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

【核心提示】三楊莊遺址聚落形態的特征與其形成原因,應與當時的社會背景有關。西漢中期以后,人口增長逐漸突破了原有聚落規模的承載力,尤其是原有的閭里化聚落,其在空間上的封閉性限制了自身的擴大能力。而新增人口又需要獲得賴以生存的物質資源。于是,開墾新的土地、建立新的聚落成為社會發展的必然結果。

2003年,河南省內黃縣三楊莊村發現了一處因黃河洪水泛濫而被整體覆蓋的漢代聚落遺址。根據遺址內出土的新莽“貨泉”銅錢,結合《漢書·王莽傳》 “河決魏郡”的歷史記載,三楊莊遺址被洪水淹沒的時間應與此次黃河魏郡決口有密切聯系。從遺址內發現的各類遺跡與遺物的類型來分析,三楊莊漢代聚落遺址的始建年代約相當于西漢晚期。

“田宅相接”的三楊莊遺址

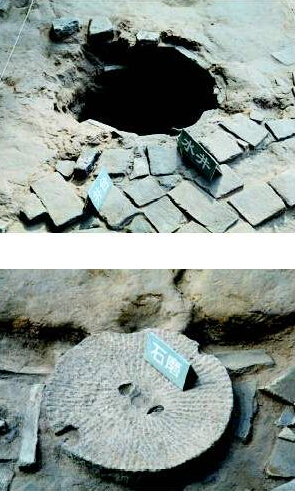

根據考古調查與鉆探,遺址內目前共發現14處庭院遺存,就已發掘的4處庭院來看,其平面布局均為二進院,由主房、廂房和門房組成。此外,還發現水井、廁所、編織遺跡以及大鐵犁、石磙、陶盆等生產與生活遺物。在宅院的周圍清理出大面積甽畝相間的農田遺跡、牛蹄與車轍印跡、道路等。作為國內發現的如此完整的漢代農業聚落遺址,它將會加深甚至改變以往我們對漢代基層社會的認識。

就三楊莊漢代聚落遺址而言,其發現沖擊了以往因考古發現少而認為漢代是城市社會的觀點。三楊莊漢代聚落遺址的整體布局并不十分規整,已發現宅院間的距離或遠或近,遠的超過500米,近的只有25米左右。聚落內發現南北主干道路1條,東西主干道路3條,宅院通往主干道的小道3條,但各宅院與門前道路的距離并不相同。從目前考古工作所反映情況來看,在約100萬平方米的已勘探區域里,聚落的整體布局似乎沒有經過嚴格規劃,宅院猶如滿天星斗般散布于聚落內。

三楊莊漢代聚落遺址的形態與秦漢時期閭里化聚落的形態確實存在著巨大差別。秦漢時期出于社會控制的需要,閭里制度已經十分成熟。經過嚴格規劃的閭里形態呈現出典型的網格化特征,宅院與宅院之間前后左右相接,并筑有里墻與里門以加強管理,整體布局十分規范。三楊莊漢代聚落遺址未見里門和里墻等建筑物,宅院也并未被局限在某一封閉空間里,而是十分松散地分布在較廣闊的地域范圍內,并且宅院之間并不相鄰,周圍是大面積甽畝相間的農田。故此,有學者將三楊莊遺址漢代聚落整體布局,概括為“田宅相接、宅建田中、宅與宅隔田相望”。

政治經濟壓力打破閭里化聚落模式

三楊莊遺址聚落形態的特征與其形成原因,應與當時的社會背景有關。西漢中期以后,人口增長逐漸突破了原有聚落規模的承載力,尤其是原有的閭里化聚落,其在空間上的封閉性限制了自身的擴大能力。而新增人口又需要獲得賴以生存的物質資源。于是,開墾新的土地、建立新的聚落成為社會發展的必然結果。

三楊莊遺址位于漢代黃河河道的北側,屬于河灘地范疇。這里的土地相當肥沃,歷代被反復開發。考古人員在三楊莊遺址漢代地層下又發現兩個農田遺跡層,分別被淤沙層隔開,形成文化層與淤沙層間隔分布的現象。這說明當洪水泛濫時,三楊莊遺址所在區域處于被淹沒的狀態;當洪水退去后,人們又開墾土地、建造房舍以在此居住。文獻記載與考古發現相符,據《漢書·溝洫志》記載,戰國時人們就已紛紛在黃河大堤內肥美的土地上耕作,建造宅室,排水澤而居之,久而久之,自然就形成聚落。為了自救,人們還在大堤內筑起民堤。西漢晚期,形成“堤防陿者去水數百步,遠者數里……又內黃界中有澤,方數十里,環之有堤,往十余歲太守以賦民,民今起廬舍其中……從黎陽北盡魏界,故大堤去河遠者數十里,內亦數重”的現象。三楊莊遺址所在區域與漢代內黃澤毗鄰,屬于“黎陽北盡魏界”的地域范圍,可見這時也已被重新開發出來,形成新的聚落。

三楊莊漢代聚落遺址形成過程中,導致與閭里化聚落形態有別的新型聚落形態產生的原因主要有兩個。首先,人口增長是一個循序漸進的過程,從而使原有聚落承載力被緩慢突破,正是這一過程較為緩慢,造成政府提前規劃與建設原形態新聚落的緊迫性大為降低,并且由于當時帝國中心區域的社會較為穩定,政府進行嚴密社會控制的力度可能有所降低,已經不再嚴格要求建立有利于社會控制的閭里化聚落。其次,與人口逐漸增長相伴,新土地授予與墾殖也是一個緩慢地被“蠶食”殆盡的自然過程,這種土地逐漸分割的過程意味著田宅一起被授予開墾者。人們在新土地上建造房舍,而用于耕作的農田就分布在房舍周圍,從而形成三楊莊遺址漢代聚落這種田宅相連的土地分布格局。

國家控制夾縫中的漢代聚落

三楊莊漢代聚落遺址形態的出現有其自身的歷史原因和社會條件,是新的社會形勢下聚落形態演變的新趨勢之一。結合其他漢代聚落遺址,三楊莊遺址的發現,首先說明漢代并非是一個單純的城市社會,還廣泛存在著以農業生產為基礎的聚落,為帝國的運行與存在提供強大經濟支撐。其次,三楊莊漢代聚落遺址形態與當時廣泛存在的閭里化聚落形態的差別,也表明漢代基層社會聚落形態的普遍性與多樣性。三楊莊漢代聚落遺址形態的意義并不僅限于此,如果將其納入戰國秦漢時期聚落形態演變的“長時段”歷史發展過程中考察,其本身的歷史性及意義會得到更好更完整的體現。

春秋戰國是中國古代社會的轉型期,這一時期確立的很多制度對中國古代社會產生了重要影響,其中商鞅在秦國變法的影響最為顯著。商鞅在秦國推行縣制,對一些小都、鄉、邑等聚落進行合并和重建,其基礎是閭里什伍制度的建立與完善,即《史記·商君列傳》所謂“令民為什伍,而相牧司連坐”。這樣就建立了以地緣關系為主體的地方行政體制,從而打破了以宗族血緣關系為基礎的基層政權組織形式,有利于中央集權。在秦統一過程中,閭里什伍制度與郡縣制度在全國范圍內得以推廣,于是各地區的聚落均被納入到以行政手段為主導的閭里化過程中。

漢承秦制,在地方行政制度上繼續推行和發展閭里制度和郡縣制度,并且在中央集權強化的過程中,出于社會控制的需要,中原周邊地區的聚落形態也被重新整合。如長沙馬王堆漢墓帛書《駐軍圖》中有不少地名標有旁注,如“弇里,并波里”、“兼里,并慮里”、“琇里,并波里”等。《駐軍圖》反映的是西漢初年長沙國南部邊界的情況,這里與南越國接界,而當時漢與南越國的關系若即若離,為了加強對這一地區的控制,通過“并里”將分散的以自然聚落為基礎的里重新組合,打破了當地居民間的結合方式,尤其是分散了當地民族以血緣為主的聯系紐帶,弱化了族的凝聚力,代之以官僚制的集中管理,強化了對當地社會的控制力度,這實際是自戰國以來聚落形態閭里化的延續與發展。

戰國以來,由于郡縣制度和閭里制度在強化中央集權和君主專制中的作用,伴隨著國家疆域的擴大而被逐漸推廣,對于聚落形態而言,最明顯的結果就是出現了閭里化的發展趨勢。當然,這并不是說秦漢時期的聚落已經全部被閭里化,由于各地自然環境、文化、風俗等不盡相同,聚落的形態是多樣的。而且在新的社會形勢下,聚落形態還會出現新的演變趨勢,三楊莊漢代聚落遺址就是戰國秦漢聚落形態閭里化演變趨勢反向發展的例子。作者:鄭州師范學院圖書館 符奎