精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

甘——出自安陽洛陽的姓

2015/8/20 12:08:33 點擊數: 【字體:大 中 小】

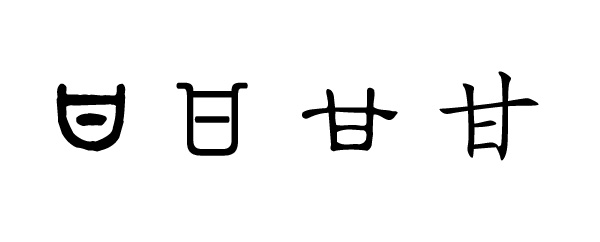

甘gān——出自安陽洛陽的姓

夏朝初年有地名甘,在今陜西戶縣西南(見《書·甘誓》及其注)。相傳居住在這里的人,是姜姓的一支,后東遷至今河南宜陽;至商代,甘人的首領甘盤,為商王小乙之臣,繼又為商高宗武丁的賢臣,與傅說一起輔佐武丁成中興之業。甘盤的后代便是甘氏,此即北宋《廣韻>所云:甘,“姓,武丁臣甘盤之后”。因武丁時商朝都于殷(今河南安陽小屯一帶),故這支甘氏出自安陽。

甘氏還有一支源于姬姓,形成于春秋時期,出自洛陽,是周惠王姬閬之子叔帶的后代。《史記·周本紀》載:“惠后生叔帶,有寵于惠王。”《索隱》:叔帶,“惠王子,襄王弟,封于甘,故《左傳》稱甘昭公”。《正義》引《括地志》云:“故甘城在洛州河南縣西南二十五里。”于此可知,叔帶被封于甘邑(在今河南洛陽市西南),謂之甘昭公,其后以邑為氏,即甘氏。

先秦時期,甘氏主要是在其祖根地河南繁衍發展,正如南宋鄧名世《古今姓氏書辨證》所云:“甘昭公生成公,成公生簡公及悼公甘過,成公孫平公鰌,鰌生桓公,又有甘歜敗戎于邥垂及甘大夫襄,皆其族。”同時,由于任官等原因,開始外遷,分布于今安徽、陜西、山東等省。戰國中期有天文學家甘德,齊國(在今山東北部)人,又稱甘公,與魏國人石申精密記錄的黃道附近恒星位置及其與北極的距離,是世界上最古的恒星表。秦孝公(都今陜西咸陽東北)有臣叫甘龍,曾反對商鞅變法。戰國時楚國下蔡(今安徽鳳臺)人甘茂,初為秦將,秦武王時任左相,領兵攻下韓之宜陽,昭王時因畏讒言,逃往齊國,客死于魏。甘茂之孫甘羅,12歲做秦相呂不韋家臣。呂不韋企圖攻趙,以擴大河間郡。他自請出使趙國,說服趙割五城給秦,并把所攻取的部分燕地分給秦,因功任為上卿。

兩漢至南北朝時期,甘氏除在上述地區繼續發展外,還有遷至今陜西、甘肅、山西、四川、江蘇、江西等省者。西漢北地郁郅(今甘肅慶陽)人甘延壽,善騎射,元帝時任西域都護騎都尉,因匈奴郅支單于殺漢使者,他與副校尉陳湯進軍康居,擊殺郅支單于,被封為義成侯。西漢時還有方士甘忠可,齊(今山東)人,成帝時作《天官歷》、《包元太平經》,說漢家氣運已完,被認為罔上惑眾,入獄病死。東漢有使者甘英,和帝時奉西域都護班超命出使大秦(羅馬帝國),雖至西海(波斯灣)為海所阻而未達目的,但豐富了當時對中亞各國的知識;還有以道術聞名的太原(今屬山西)人甘始。三國時巴郡臨江(今四川忠縣)人甘寧,字興霸,初依附劉表,后歸孫權,隨周瑜破曹操,又從呂蒙拒關羽,屢立戰功,時稱江表虎臣,官至折沖將軍。晉代有丹陽(郡治今江蘇南京)人甘卓,,官梁州刺史。南朝陳有豐城(今屬江西)人甘戰,喜仙術,周游江湖,布德行惠。

唐初的《貞觀氏族志》(敦煌殘卷)列“丹陽郡四姓”有丹氏。《古今姓氏書辨證》說甘氏“唐時望出洹水、甘陽、長樂、富水”。洹水縣治所在今河北魏縣西南;甘陽縣,唐置,當在安南(治今廣西羅定縣西南)境;長樂縣今屬福建;富水縣治所在今湖北京山縣東北。這些資料,反映了唐代甘氏望族地理分布狀況。五代前蜀有洪州(今江西南昌)人甘宗佶,為王建養子,官太師,封晉國公。

北宋初的《百家姓》將甘姓排列在第245位。從宋代開始,甘氏分布地更廣,南方的廣東、東北的遼寧等省均有甘氏的聚居點。宋代有詩人甘泳,崇仁(今屬江西)人;左龍武軍大將軍甘昭吉,開封(今屬河南)人。元代有詩人甘復,余干(今屬江西)人。明代有大儒甘望魯,麻城(今屬湖北)人,幼為人牧,奮志苦攻,鉆研程、朱理學,終于成名;學者甘節,保昌(今廣東南雄)人。明末清初有南明鄭成功部將甘輝,福建龍海人,出身農家,與林泗聚眾起義,后歸鄭成功,任中提督,封崇明伯,以驍勇善戰著名。清代有甘文焜,其先本豐城人,后徙遼東(今遼寧遼陽),隸漢軍正藍旗,官至云貴總督;其子甘國璧任云南巡撫,曾孫甘源任廣東巡撫,并且是書法家。奉新(今屬江西)人甘汝來,官至太子少保、吏部尚書兼兵部尚書,為康熙時名臣。還有藏書家甘福,江寧(今屬江蘇)人,家有津逮樓,積書至十余萬卷。

從清代開始,閩、粵沿海甘氏陸續有人渡海到臺灣謀生。為了進一步求發展,近代以來,一些甘姓人走出國門,到海外開拓新的事業,現僑居于新加坡、馬來西亞等國家。

甘姓在當今按人數多少排次序的中華姓氏中居于第180位,約占全國漢族人口的0.05%,分布較廣,以湖南、四川、江西居多,這三省甘姓約占全國漢族甘姓人口的59%。甘姓不僅是漢族常見姓,而且也是一些少數民族所使用的姓氏。例如:明、清時青海土族土司有甘姓;清代滿洲八旗姓甘佳氏,后改為甘氏;今土、彝、壯、土家等民族也都有甘姓。作者:謝鈞祥

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

下一條:沒有了上一條:韋——源于夏豕韋國的姓

相關信息

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區