- 1、蒯村有個蒯通墓

- 2、王世貞與修武

- 3、藥王廟內透靈碑內涵

- 4、薛仁貴修武救唐王

- 5、元好問與修武的不解之緣

- 6、孝子丁蘭與沁陽(四)

- 7、孝子丁蘭與沁陽(三)

- 8、孝子丁蘭與沁陽(二)

-

沒有記錄!

- 1、王世貞與修武

- 2、老子悟道在焦作(上)

- 3、水滸好漢武松與孟州

- 4、忠良之后樂居焦作600年

- 5、蒯村有個蒯通墓

- 6、歷史上的“潘懷縣”

- 7、劉邦與博愛白坡村的故事

- 8、藥王廟內透靈碑內涵

孝子丁蘭與沁陽(四)

2013/11/20 11:21:15 點擊數: 【字體:大 中 小】

坐落在沁河大堤上的“禹王閣”為人頭;人身為商貿繁榮的南北大街,兩廂店鋪鱗次櫛比;左臂東街為東巷;右臂西街為丁蘭巷;村北頭又叉分出兩條街(人體的兩條腿),一條為連接古懷慶府與衛輝府之要道,系通向山陽、牧野(今焦作、新鄉)方向的必經之路,一條為通往古邘國、紫陵城之要津,亦系通向“太行陘”(山西省)、“神農山”、“王屋山”方向的必經之路。

“郭馬宅,齊合盛,后邊耷拉個小徐姓。”流傳于古懷慶府民間的這句順口溜,描述的就是丁蘭故鄉——水北關村古時候的經濟大戶和富裕大戶。

古時候,水北關村的郭家、馬家既均系封建權臣之家,又系生意大戶;徐家是明代由南京遷來的藥材商家。郭家、馬家、徐家生意做遍全國,不少地方都有他們的連鎖公司。這三家的宅地面積,要占全村的三分之二。

據水北關村人世代傳說,在水北關村,丁蘭巷(西巷)系古代張揚賢德、推崇善舉,被上級賜名的街道,因為漢孝子丁蘭就住在水北關村西巷街的西頭。當時,丁蘭一家在村中生活并不富裕,但丁蘭愛老尊老的賢德善舉,在父老鄉親中贏得了美譽,以致后來“丁蘭刻木事親”的典范事跡傳遍鄉鄰,驚動朝廷,張揚全國,被世代崇尚。

在水北關村古代的村建布局中,丁蘭巷(西巷)與東巷,錯落交會于南北大街,二巷均有半公里長。丁蘭巷中,除丁姓外,徐姓、郭姓、喬姓者居多。丁蘭宅位于丁蘭巷的西端,坐北面南,右依沁河大堤,左與徐宅相鄰,中間隔有一條胡同,丁蘭宅沿河堤與高大的禹王閣遙遙相望。

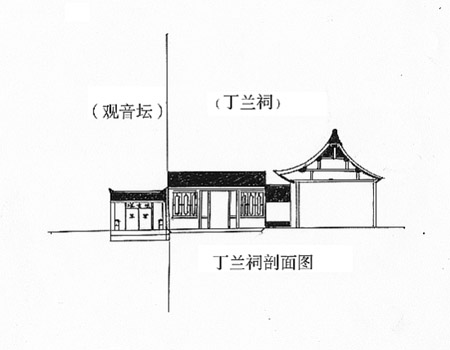

丁蘭祠位于水北關村丁蘭巷(西巷)的西頭,與巷口頂端的白衣觀音壇(堂)相鄰(丁蘭祠居觀音堂右邊)。丁蘭祠西依沁河大堤,祠街門面東,與徐宅相隔有一條5米寬、20多米長的胡同(古時候能過去鐵輪馬車)。(見丁蘭祠方位圖)

據村民麻金海(生于1919年)、喬廷同(生于1927年11月)、喬會良(生于1927年6月)等幾位老者介紹:丁蘭祠坐北面南,東出門,為一進院的普通中式古建院。丁蘭祠堂屋(上房),為三間一過道(三丈六尺寬),一丈八尺進深,四尺五撤檐,混磚木架結構。堂屋前檐高九尺,前墻為隔扇式門窗,正門四扇隔扇;房頂為灰色筒瓦蓋壟,五脊高獸頭。堂屋前左右設天井。西廂三間卷棚式配房,一丈進深,三尺撤檐,隔扇門窗,房頂無脊,弧形曲線坡頂,灰色筒瓦蓋壟。東廂為兩間敞棚,合瓦蓋頂。宅院內丈余寬,磚鋪地。丁蘭祠世代多為一些貧寒戶避難討生借住看護。

丁蘭祠初建年代無考,到了晚清、民國年間,一位名叫王長青的佃戶,連同其上兩代都曾在丁蘭祠中借住討生。直到1938年冬,日本鬼子占領沁陽以后,有漢奸向駐扎在水北關村的日本鬼子密告,說經常發現有共產黨在丁蘭祠內聚集開會,并陪同日本便衣特務暗中窺察。一天夜里,漢奸引領日本鬼子到丁蘭祠抓人,八路軍太行四分區敵后武工隊的人聞訊后迅速撤離。次日,氣急敗壞的日本鬼子,將漢孝子丁蘭祠拆毀,梁檁木材全部裝上卡車,運往沁陽城日本軍營,用于做飯取暖用,王長青從此下落不明。

丁蘭祠被日本侵略者毀了,鄉親們心中怒火不息,廢墟上不時有人偷偷掛出紅布條,以示祭奠和抗議。至今,民間自建的“觀音堂”內,還常有人為漢孝子丁蘭點燃香火,焚燒紙錢,祭奠先賢,傳承著文明。(四)喬子元【原標題:丁蘭及其孝義精神】