精彩推薦

熱點關注

- 1、汴繡:絲情邂逅畫意

- 2、留得彩燈耀古城

- 3、正月十五鬧花燈——賞汴京燈籠張彩燈展

- 4、宋繡技法講究經驗和火候

- 5、宋代磚雕藝術瑰寶——觀繁塔佛像磚

- 6、年畫的由來

- 7、宋代緙絲與宋繡欣賞

- 8、汴梁風箏 古城兒女競鳶嬉

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

汴繡藝術之美(2)

2012/8/15 10:29:06 點擊數: 【字體:大 中 小】

牧馬圖卷

這幅繡品,繡的是唐代畫家韓干的作品《牧馬圖卷》,韓干是最善畫馬的大畫家,他所繪的馬匹,體形肥碩,形態安詳,比例準確,一改前人畫馬的風格,創造了盛唐時期畫馬的新風格。唐代大詩人杜甫在《畫馬贊》中說:“韓干畫馬,毫端有神。……魚目瘦腦,龍文長身,雪垂白肉,風蹙藍筋”,對韓干畫馬贊賞有佳。《牧馬圖卷》描繪的駿馬肥碩雄俊,畫中黑白二馬,對比鮮明,線條纖細遒勁,寥寥幾筆即勾出馬匹的健壯,人物衣紋疏密有致的質地,結構嚴謹,用筆沉著、神采生動。上面的題跋是宋徵宗經過了鑒定以后,非常喜歡,就親筆用瘦鎦金體寫下了“韓干真跡”,并落款。繡制時,緊緊把握住了原作的風格特征,并突出人與馬,馬與馬的對比關系。

[魏吉安、開封汴繡研究所副所長,畫家]

清代畫家郎世寧的作品《百駿圖》,他是作為意大利的傳教士,清代時來到了中國,他本身又是一位畫家,他就用中國畫的表現手法,加上西洋畫的透視關系,描繪出了《百駿圖》皇家牧馬場一百匹馬的一個場面,上面又有西洋繪畫的這種虛實關系和質感,所以我們制作的時候,就借鑒了一些表現西洋畫的手法,象山坡、草地,就用“亂針繡”,而馬匹就用“平針繡”,和“散套繡”,繡出來整個馬膘肥體壯的質感,一些樹木用“打籽繡”,像柏樹表現出來遠處樹木比較茂密的感覺。

三、 汴繡“秘笈”

剛才只給大家介紹了幾件模仿名古畫的汴繡作品,僅從這些作品中我們便可看到刺繡藝術不但忠于原作,而且有時還彌補了原作的不足,比如,原作已陳舊或墨色已剝落等等,那么,它是怎樣反映原作的呢?

刺繡,最要緊的就是針法。所謂針法,就是刺繡的套路,或者說是刺繡的公式,也可以說它是刺繡的“秘笈”。

汴繡的針法是在繼承“宋繡”針法和廣泛吸收民間刺繡針法的基礎上,逐步創新,發展而形成的,它是汴繡藝術的結晶。

[程曼萍、開封汴繡廠副廠長]

汴繡在建國初期,也就是我們汴繡廠剛剛成立時,那個時候的針法僅有十幾種,一些繡婦們常用的幾種針法。 1958年,這個時候針法已發展二十幾種,1982年進行一次針法調研,我們跑遍了河南的鄉村進行搜集民間的刺繡針法,還到南陽、北京、洛陽等地收集一些古老的民間針法,后來總結出新老針法36種。其中有一種針法很特別,就是“疊彩繡”,這種繡種適合繡制動物的皮毛,我們繡制一個小鹿,不但形象生動,而且立體感特強,特逼真,全國刺繡美術大師原蘇繡研究所所長,她看到之后,連聲稱贊,她說太好了,真是沒見過這樣獨特的針法。

進入20世紀90年代,汴繡的針法為了更好地適應時代的發展,加強了針法的創新研究,使汴繡在競爭中標新立異。

在這里,我們只能簡單地給觀眾朋友展示部分汴繡針法:雙面繡、灑線繡、反槍繡、辮子股繡、盤金繡、盤銀繡、蓆篾繡、打籽繡、編繡、發繡、小亂針繡、大亂針繡、羊毛繡、滾針繡、墊繡,以及雙面異色繡、雙面三異繡等等。

有了好的針法,還要有好的設計和繡制。首先,要選好畫稿,然后將選定的畫稿進行白描,把原畫勾勒下來作為刺繡的底稿,把真絲軟緞上在繃床上,把白描畫稿輔在下面,再把白描底稿描繪在軟緞上面,然后就是選線,定針法,有時一根繡線要擗成36支細線,比頭發絲還細。

[魏吉安、開封汴繡研究所副所長]

比如說梵高的《向日葵》,我們找的這個畫冊以后,選中了這幅畫,就進行放大,然后就勾出它的白描稿,就描到緞子上,就開始選用一些針絲繡線,刺繡的繡線也非常講究,像一個線從淺到深一般要15色左右,比如說黃色的向日葵,每一個色相都有15色左右,一個繡面要幾十套繡線來制作。

[程曼萍、開封汴繡廠副廠長]

特別難繡的就是金魚,尤其最難繡的是金魚的尾巴,因為金魚的尾巴要跟水溶合在一起,這個用線就是蠶吐出的原絲,繡出的效果就是有一種動感。

四、十指春風

汴繡事業的發展和轉機,應該說它得利于《清明上河圖》的繡制,一幅《清明上河圖》打開了汴繡事業通往更廣、更新的錦繡前程。

[惠國慶、開封汴繡廠、廠長]

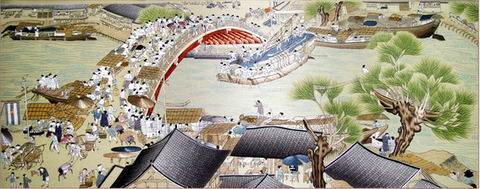

汴繡·清明上河圖(局部)

繡制《清明上河圖》當時就是在1958年,經過設計人員還有繡工們通過了艱苦的努力,在針法上以及色彩上各個方面進行了反復探索,最后終于把它繡制成功,在建國十周年的時候,作為國慶獻禮,獻給了毛主席,當時國家領導以及專家們都給予了很高的評價,后來長期陳列于北京人民大會堂。

《清明上河圖》全長525厘米,高25.5厘米。采用我國古代繪畫中特有的長卷形式,以風俗畫的體裁和通俗的全景形式描繪了京城汴梁從郊外,汴河到城內街市的繁華景象,整個長卷循序漸進,分為三個部分,第一段是“郊野”,即農村部分,第二段是“汴河”,即以虹橋為主體的汴河漕運及兩岸的風俗;第三部分是“城關”,即以城樓及街市組成的市井生活畫面,是對熙熙攘攘、車水馬龍之繁盛街景的描繪。

[邱剛、中國古都學會副秘書長、研究員]

《清明上河圖》是描繪北宋時期開封的市井生活的一幅偉大的現實主義作品,它在中國繪畫史上,乃至世界繪畫史上可以說是皇皇巨制,這幅畫共描繪人物有810多個,牲畜90多頭,樹木170多棵。這幅畫把北宋開封郊外的一些田園風光,把汴河這條北宋帝國繁忙的景象,船夫的緊張勞動,市大夫的悠閑自得,沿河兩邊房屋建筑的特色,還有一些店鋪、酒店繁忙的、繁華的一些景象都描繪出來了,特別是像巍峨的城樓、雄偉的虹橋都一一勾畫了出來,所以說人們一看這幅圖以后,“汴京富麗天下無”的這種感覺便油然而生。

不知觀眾關注到這一點沒有,從《清明上河圖》上可以看出一個波斯商人,牽著一頭駱駝從城門里面經過,從這點來看,當時北宋的東京相當開放了。

要把《清明上河圖》這件鴻篇巨制,“搬”到汴繡作品上,以汴繡的特有的針法和工藝復原張擇端的原作,其難度是可以想見的。

[程曼萍、開封汴繡研究所副所長]

原有的十幾種針法已經遠遠的不夠,在這個時候工人和設計人員集思廣益,多次在一起開會研究,和到公園、到農村,到黃河邊來觀察實物的具體結構和實際效果,經過多次的實驗反復研究,創造出了形象逼真、“應物象形”的針法。

汴繡《清明上河圖》,經過四十多年的反復繡制,目前已是開封汴繡的代表工藝品,為國內外許多博物館和個人所收藏。汴繡《清明上河圖》的藝術價值和珍藏價值是許多復制繪畫《清明上河圖》所無法比擬的,這就是汴繡藝術魅力所在。

責任編輯:C009文章來源:央視網央視國際 2003年09月30日

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區