-

沒有記錄!

著名作家?guī)熗优c開封往事鉤沉

2013/6/28 8:40:49 點擊數: 【字體:大 中 小】

師陀是從開封走出來的現代著名作家,杞縣人,原名王繼曾,曾用筆名蘆焚、君西、康了齋等。上世紀30年代開始從事創(chuàng)作,是我國現代著名散文家、小說家、劇作家。 師陀一直堅持認為自己是個“鄉(xiāng)下人”,他在《黃花苔》序中說,“我是從鄉(xiāng)下來的人,說來可憐,除卻一點泥土氣息,帶在身邊的真可謂空空如也。假如把世界比作曠野,人生算作路,那么,我正是帶著這樣一顆空空的心,在蕓蕓眾生的路上慢慢走著的人。”正是這個“鄉(xiāng)下人”,在中國現代文學史上占有重要的地位,夏志清在1960年代出版的《中國現代小說史》中,高度評價師陀的長篇小說《結婚》,認為它代表著上世紀40年代諷刺小說的一個高度。師陀成就卓著,《無望村的館主》充分表現出師陀鄉(xiāng)土小說的特色,李健吾評論說:“詩是他的衣飾,諷刺是他的皮肉,而人類的同情者才是他的心。”

田園鄉(xiāng)村“浮世繪”

1910年3月10日,師陀在杞縣出生,童年和少年時代生活于落后、閉塞的豫東農村。5歲時師陀開始讀私塾。在他14歲以前,記憶模糊的私塾和小學,是在乏味的讀書聲和民間文藝的快樂中度過的。

1925年夏天,師陀小學畢業(yè)考取河南省立第一商業(yè)學校初中部。在開封求學期間,師陀對作文產生了興趣,在國文老師的影響下,讀了《茶花女遺事》、《儒林外史》等名著。在學校里,他曾跟同學一起游行過,在群眾大會上聽蕭楚女、李偉森的演講,接受了進步思想,提高了對革命的認識。師陀在開封讀了兩個多學期的書,因北伐戰(zhàn)爭爆發(fā),教育經費被挪作軍費,學校停辦,師陀回到了杞縣老家,在鄉(xiāng)下住了一年多。為解除精神上的苦悶,他開始接觸新文學,讀了不少新文學作品。后來,河南省立第一商業(yè)學校并入河南省立第一中學,他又讀了一個學期,初中畢業(yè)后考取河南省立第一高級中學文科,曾與志同道合的同學創(chuàng)辦小型刊物《金柝》。1931年暑假畢業(yè),師陀奔赴北平。九一八事變發(fā)生后,抗日怒潮席卷全國,師陀參加了中國共產黨的外圍組織“反帝大同盟”。1932年1月,他開始寫反映青年學生抗日愛國運動的《請愿正篇》和《請愿外篇》,這兩個短篇署名“蘆焚”分別發(fā)在《北斗》和《文學月報》上。從此,他就用這個筆名陸續(xù)投稿給《現代》、《文學》、《文學季刊》、《申報·自由談》、《大公報》等刊物。他還為自己規(guī)定了一條戒律:決不向國民黨官辦報刊投稿。1932年5月25日,他與汪金丁、徐盈合辦的文藝刊物《尖銳》在北平創(chuàng)刊。該刊為十六開本,共出3期。7月,因為父親去世,他回河南辦喪事。后來又不斷回杞縣老家居住一段時間。

師陀以故鄉(xiāng)的村鎮(zhèn)生活為背景創(chuàng)作了一批小說。師陀寫這些作品,是要“把所見所聞,仇敵與朋友、老爺和無賴、各行各流的鄉(xiāng)鄰們聚攏來,然后選出氣味相投、生活方式相近者,畫幾幅素描,亦即所謂‘浮世繪’吧。”在《里門拾記》的《序》里,師陀說,1935年春天,他回到家里,一住就是將近半載。一到傍晚,他就伴著一個朋友匆匆穿過飛塵浮揚的街走出城去散步,在田園詩意中略帶淡淡的傷感。他早期的鄉(xiāng)土小說是中原故鄉(xiāng)的浮世繪,在富有豫東風情的自然美景與丑陋人事的對比中表達著作家對故鄉(xiāng)的特殊愛憎,展示了各類小人物的命運,揭露了人間的不平和不幸,滲透著悲慟,蘊含著激憤。

從蘆焚到師陀的華麗轉身

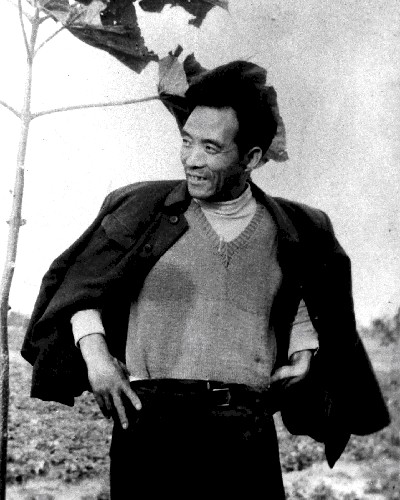

師陀中等身材,“碩大的頭臉,鼻梁上常架著一副度數很深的有邊眼鏡”(魯遲:《蘆焚——文壇人物雜記》),給人的印象十分和藹可親。他以“蘆焚”為筆名連續(xù)在全國各大報刊發(fā)表小說,幾年之間成為中國一流作家。1936年,他以第一個短篇小說集《谷》與曹禺的《日出》、何其芳的散文集《畫夢錄》同時獲得《大公報》文藝獎。1936年秋天,師陀從北京到了上海,參加了中華全國文藝界抗敵協(xié)會。師陀的夫人陳婉芬曾這樣回憶說,師陀與巴金、卞之琳是結拜好友,經常在一起。是師陀成全了巴金和蕭珊,當年巴金長得很漂亮,又有名,好多女孩子追他,給他寄照片,他不知道選哪一個好,就去問師陀。師陀看了看,說這個大眼睛看著不錯。她就是蕭珊,蕭珊很感激師陀。

1941年至1947年,師陀擔任蘇聯(lián)上海廣播電臺的文學編輯,生活清苦卻始終保持著可貴的民族氣節(jié),從來不為漢奸報刊寫文章。當發(fā)現有的漢奸文人在偽《中華日報》上盜用他的筆名招搖撞騙、制造混亂時,就立即在刊物上發(fā)表聲明,對敵人的陰謀予以戳穿。當時,《萬象》發(fā)表了師陀給編者柯靈的信,揭露說:“從去年起便有另一位‘蘆焚’在上海發(fā)表文章,此其所謂以別大雅也。又,今后凡作品以賤名刊出,題目未經制版而字跡不符者,倘非轉載,則即為另一‘蘆焚’所為,與弟無涉。”1946年7月以后他不再使用蘆焚這一筆名發(fā)表文章,師陀這一筆名開始長期使用。

客居他鄉(xiāng)故土情

師陀長期居住在上海,1947年夏為母親治病他回開封小住,其間出席了開封文化界舉行的茶話會和一個話劇團的聚餐會。1947年12月蘇金傘創(chuàng)辦了文學刊物《沙漠文藝》,師陀還寫了篇小說《苦柳》發(fā)表在1948年1月出版的創(chuàng)刊號上。1950年河南省召開第一次人代會時,邀他作為特邀代表回河南參加大會。

對于開封,師陀有著諸多感受,1960年他回開封寫了《“變臉城”脫胎換骨》,“我早上離開鄭州到開封去,心里充滿了矛盾。我做學生時期在開封住過,我也從報紙上、朋友的口頭上和信札上得知那里在建設,可究竟又改變了多少呢?”“從龍亭上可以瀏覽開封全景。沿隴海線錯錯落落、一望無際的是新的廠房,在灰色的城區(qū)里,則是亂七八糟的小煙囪。然而真正徹底改變了的是開封人的精神,一改過去那種萎靡不振的習氣,現在連走路都顯出工人的氣魄……”1981年,奉《中岳》雜志委托,師陀在上海代約名作家的稿子。他“不良于行,礙難一一趨訪”,于是便使用復寫紙一次寫了多封信約請名作家。師陀說,《中岳》對于名作家的稿子,稿費從優(yōu),超過一般最高標準規(guī)定。它又是地區(qū)刊物,只在河南省發(fā)行,外地看不到。因此稿子發(fā)表后,不妨拿到其他刊物重新發(fā)表。“有這種種好條件,誼屬舊交,敢向你約稿。盼賜佳稿。稿子請寄給我,我收到后當轉給他們。”附信并寄上《中岳》一份,供作家參考。1986年,師陀應邀到河南大學講學,還回到杞縣老家和鄉(xiāng)親們團聚。1988年10月7日師陀逝世。作者:劉海永【原標題:著名作家?guī)熗优c開封往事鉤沉】