-

沒有記錄!

宋徽宗趙佶:《文會圖》與北宋茶事

2014/12/15 17:36:29 點擊數: 【字體:大 中 小】

中國古代的皇帝里,我偏愛南唐后主李煜和宋徽宗趙佶。他們雖是三流的皇帝,卻都是一流的皇帝文人——李煜善詩,趙佶善畫。南唐后主李煜的一句“問君能有幾多愁,恰似一江春水向東流”寫盡了人間的哀愁,宋徽宗趙佶簡直像投錯了胎,雖然處理國事時昏庸無能捉襟見肘,但書畫茶藝卻無人能及。讀詩人陽飏的《墨跡·顏色》一書,方知明宣宗朱瞻基也是一位皇帝畫家,其畫作《武侯高臥圖》氣定神閑,他還能把一國之事打理得井井有條。然而,李煜和趙佶的歷史際遇卻就大相徑庭了,且不說國破人亡的悲痛,內心里經歷的那些大開大闔的悲歡,已經夠他們承受的了。

我以為,這與他們太多的文人情結不無關系。

比如趙佶,詩書畫印樣樣皆精,唯獨國事一塌糊涂。細觀趙佶的人生,簡直就是一介癡情的茶客,哪像是一國之君。他不僅潛心寫作了茶葉專著《大觀茶論》,還親自引導福建北苑官焙茶園開發了數十種貢茶的新品種,在皇宮里設立專門的樓閣貯藏好茶,他對茶道的癡迷,幾近癲狂的程度,興致來了,會放下一國之君的尊貴架子,親手為寵信的官員們點茶。如此可愛的皇帝,真應該退守于北宋年代一條幽深僻靜的巷子里,穿一件藍衣長衫,過上真正的隱居生活,彈琴品茗,詩書相伴,可命運偏偏和他開了一個玩笑。

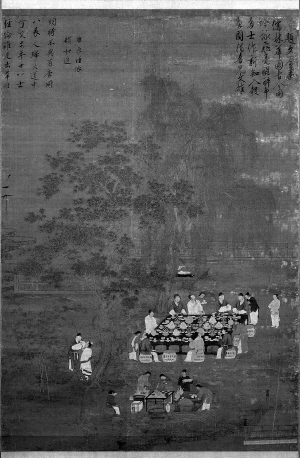

趙佶常常將茶事引為丹青,《文會圖》就是其一。

現在,請允許我用拙劣的語言復原趙佶在北宋年間為我們描摹的這場文人雅集吧——

這是在一座安靜優美的園林,旁臨曲池,石腳微顯,欄楯圍護,垂柳修竹,樹影婆娑,樹下設一大案,案上有果盤、酒樽、杯盞等。九位文人雅士圍坐案旁,或端坐,或談論,或持盞,或私語,儒衣綸巾,意態閑雅。不遠處的竹邊樹下兩位文士行拱手禮,似在寒暄——其中的一位,是從矮幾上離席之后前來迎接的人么?垂柳之后設一石幾,幾上瑤琴一張,香爐一尊,琴譜數頁。端杯捧盞的侍者往來其間,其中一侍者正在裝點食盤,另一童子手提湯瓶,意在點茶;另一童子手持長柄茶杓,將點好的茶湯從茶甌盛入茶盞。最前方是一茶床,旁設茶爐、茶箱等物,爐火正熾,上置茶瓶——更有意思的是茶床之左,坐著一位青衣短發的小茶童,左手端起茶碗,右手扶膝,正在品飲,像是渴極了的樣子。

一個不問時事、淡泊名利的人,也許都愿意穿過時間的隧道,加入到這場盛大的雅集中吧。五代畫家丘文播在趙佶之前也曾畫過《文會圖》,亦是品茗聽琴之雅事,但與趙佶的這場茶宴相比,顯然遜色多了。相較之下,丘文播的雅集單薄,趙佶的深厚,更重要的是趙佶的深厚里透著纖塵不染的明凈之感。明凈,是宋徽宗時期畫院派作品的藝術特質,在這場雅集里也顯現出來了。趙佶在畫中用力勾勒的正是自己心中明凈的理想世界:且飲,且談,不問朝政大事,只談琴棋詩畫,圖右上側的題詩可以為證:“題文會圖:儒林華國古今同,吟詠飛毫醒醉中。多士作新知入彀,畫圖猶喜見文雄。”圖左中為“天下一人”簽押。左上方另有蔡京題詩:“臣京謹依韻和進:明時不與有唐同,八表人歸大道中。可笑當年十八士,經綸誰是出群雄。”

大宋王朝,點茶盛行。宋徽宗在《大觀茶論》里如此詳盡地論及點茶:

點茶不一,而調膏繼刻,以湯注之,手重筅輕,無粟文蟹眼者,調之靜面點。蓋擊拂無力,茶不發立,水乳未浹,又復增湯,色澤不盡,英華淪散,茶無立作矣……五湯乃可少縱,筅欲輕勻而透達,如發立未盡,則擊以作之;發立已過,則拂以斂之。結浚靄,結凝雪,茶色盡矣。

毫無疑問,如此繁復奢華的點茶,需要同樣繁復的一整套茶器來完成。在《大觀茶論》里,同樣也能讀到不少關于茶器的真知灼見。比如:“盞色貴青黑,玉毫條達者為上,取其煥發茶采色也”;比如:“茶筅以箸竹老者為之,身欲厚重,筅欲疏勁,本欲壯而末必眇,當如劍瘠之狀”;“瓶宜金銀,小大之制,唯所裁給;”“勺之大小,當以可受一盞茶為量。”其實,這些句子都能從《文會圖》的那張大案上找到具體物證,所以說,《文會圖》毫無愧色地擔當起了真實再現宋代點茶宏大場景的重任。

讀完這些文字,再品《文會圖》,讓人忍不住想,在那個遙遠的適合文人生活的宋代,從“云腳散”再到最后“咬盞”的點茶,不僅僅是一種茶道,還是文人雅士們淡然人生的一種生活方式,拋塵世紛爭于度外,煎一爐水,瀹一甌茶,焚香展卷,掩卷彈琴,琴罷品茗,一派儒雅悠閑氣象。

忽然間,我對那個“郁郁乎文哉”的美好時代心向往之。(葉梓)