精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

畫說相國書場(一)

2013/10/18 17:39:01 點擊數: 【字體:大 中 小】

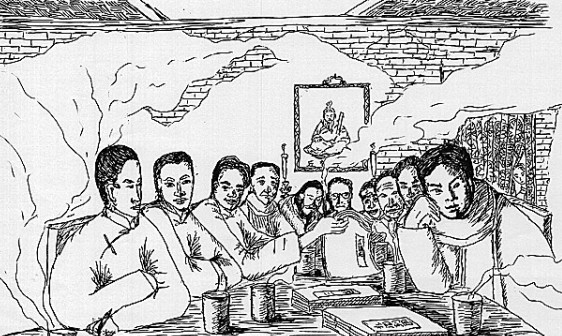

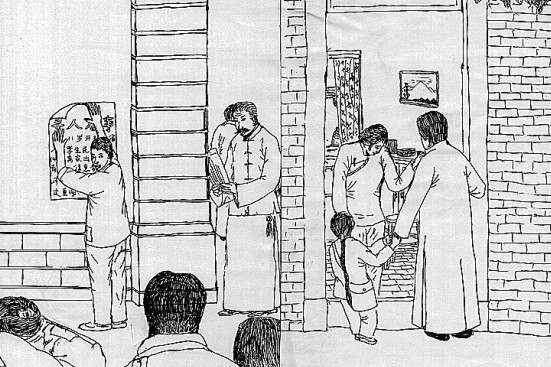

1. 開封的評書要從相國寺說起。明末就有人著書談到寺中說書的,更有清文學家錢彩所寫的《精忠說岳傳》中,第十回前半回專談大相國寺評詞。到清末,大相國寺評詞設在前院鐘鼓樓邊,其他的分布在大雄寶殿左右,本地與外地說書的雜湊在此演出,好不熱鬧!光緒年間,相國寺有名的藝人“搖頭瘋王”王亭說《聊齋》,窮孫張說《明清英烈》,里城王說《綠野仙蹤》,壽張馬說《張文祥刺馬》,李學說《永慶升平》,他們一出場,座位定滿。

2. 1911年后,民國時期開封仍為省會,說書的逐漸轉入相國寺西偏院,演出的人一天比一天多,席棚也增加了。那時,書場空間小,衛生不太好,大場十幾個長凳子,小場十幾個小凳子,中間有幾個破桌,且桌凳還是租賃的(寺外有專門租賃的,缺角、掉面的有人管)。每天,演出從10點開始,到下午五六點散場,書資每段一文錢,有時門口設一小斗,進門扔幾個錢就可以。后來書資發展到每段兩文錢,再后來改為紙錢。到抗日勝利之后,通貨膨脹,書資就無法計算了。書場的茶座,最初不過十文錢,后改為五分、一角、二角,到抗日勝利后,也隨時討價了。

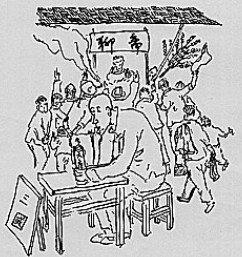

3. 1921年后,段潤生、馬耀亭、王福唐等人比較有名,其中段潤生更為出色。愛聽書的人當時被稱為書筋,這老書筋們都知道。說書人的資料來源有兩個途徑,一、取材流行的章回小說,如《聊齋志異》、《東周列國傳》、《三國演義》等。而書串要經過文人加工后才能成書。老輩藝人說:書串雖有許多空架子,但經過幾代人的錘煉,本色當行繪聲繪色,也頗為好聽叫座。二、書串即書梁,為老輩藝人代代口書相傳。如明末大說書家柳敬亭的《柳下說書》百篇,都是親授的。而半路出家的說書者,是得不到書藝精品的。

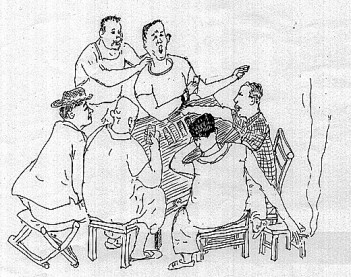

4. 段潤生又名段三,和馬耀亭同是李學的徒弟,辛亥前擺場不招人,后進京訪師學藝,回開封后名聲大起。段三擅長說《三國演義》、《三俠五義》,因愛摸“八丁”(當時開封的一種紙牌賭法),有時說書說到一半就下座收錢外出,聽者還以為他上廁所。熟悉他的人即到南泰山廟門(今新華街)找他,一到廟門,就見段三正在摸“八丁”,上頭就一掌,拉回繼續說。段三說《三國演義》,人未到,席已滿,他長衫高坐,風度儒雅,敘述悲歡離合之處,能曲盡其妙。有一次,他講到張飛橫矛當陽橋時,站起來用扇子直指聽眾,怒目張口,許久不吼出聲來。聽眾笑問:“為什么不吼?”答:“我這一吼出,恐怕各位全都翻在座下,那還了得,就我這比張飛還差得遠呢。”聽眾隨之大笑起來了。

5. 馬耀亭,開封人,在相國寺西院設場,時演時不演。后來,因他鴉片煙癮很重,靠徒弟養活,更不常演了。而他說的《五代殘唐》、《聊齋志異》等與傳說中的出入很大,并能引人入勝,每到打諢排調處,異趣橫生,滿座叫好。但他是一個吃不開的說書人,在寺中不但不上座,還受同行、茶園主的排擠和打擊。

6. 1928年,說“桿棒”、“武俠”的相繼來汴,人氣都很旺。老輩人說書時,居高座,拍驚木,說到緊張處,扇動、手指。說到一段時,從頭戴、身穿、足蹬到面目,一二百字一氣呵成,聽眾聽得過癮,如身臨其境。但俠客的掌風貽害當時開封兒童不輕。據記載,1931年小學生因受劍客影響,私自逃出家門,到九華山、武當山訪師學劍的就有數起,害得家長四處尋找,有的找回來了,有的一直沒找回,有找回來的也是飽受風雨饑寒,奄奄一息。現在的網絡游戲比之當年更甚,沒有了武俠正義,網上一片“僵尸”泛濫,損害孩子的身心健康。

責任編輯:M005文章來源:汴梁晚報(2013-09-26)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區