-

沒有記錄!

出自開封的國之瑰寶——《倉頡書》

2013/10/31 16:55:15 點擊數: 【字體:大 中 小】

《倉頡書》是上古時期“文字始祖”倉頡收集、整理、創建和傳播給中華民族的文化瑰寶。由于后人對《倉頡書》無人知曉,便為其涂上“天書”的迷信色彩,還蒙上“偽書”的不白之冤,致使長期以來很多人對出自開封的國之文化瑰寶知之甚少,也對這一歷史文化現象感到迷茫。在大力弘揚優秀歷史文化的今天,有必要對此加以澄清。

關于《倉頡書》的歷史淵源

公元前4637年,炎帝神農氏部落聯盟史皇氏酋長侯岡頡,在漢代陽武縣(今河南原陽東南十四公里處)東南的開封夷門一帶建都,稱帝為侯岡頡一世帝。公元前4582年侯岡頡三世帝執政時期,北方的黃夷氏部族集團大酋長姬邦卉開始入侵其統治的地區。到了公元前4528年侯岡頡五世帝執政時期,黃夷氏部族擊敗了史皇氏,侯岡頡五世帝只好除去帝號,率史皇氏族人歸順了黃夷氏。

從此,侯岡頡五世帝及后世子孫開始跟隨黃夷氏及后來的黃帝軒轅氏東征西戰,發揮了史皇氏造字、占卜、傳達信息和記史的文化優勢,為黃帝軒轅氏立下了豐功偉績。

黃帝稱侯岡頡為自己“君上一人,人下一君(倉)”的帝師,賜他以“倉”姓。從此,作為史官的侯岡頡才改稱倉頡。侯岡氏衍生了倉頡氏、夷門氏、史氏、侯氏、倉氏、姜鉅氏、封父氏、封氏等部族。

開封夷門帝都有倉王墓、倉王廟、列仙(造字)臺等炎黃時期的人文遺址。

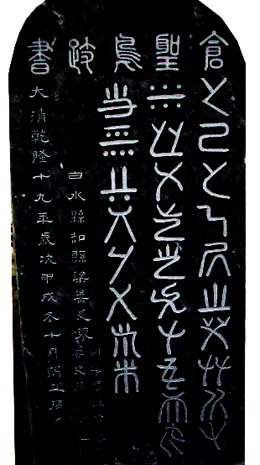

開封倉王廟有《倉王造字碑》一通。當地民間流傳說:“倉頡造字圣人猜,二十八字一未開。”還流傳說,《倉王造字碑》上的字“捶(拓)不走,捶下來一出村就會變樣”。說的是公元前489年,春秋時期的孔子自楚國去衛國國都帝丘(今河南濮陽)路過儀邑(今開封)時,拜訪了倉王廟,當看見《倉王造字碑》上的二十八個上古文字時,一個字也不認識,也拓摹不走。

這表明,早在春秋時期這里就有《倉王造字碑》存在,孔子考察這里時曾想將碑上的文字拓走。至于“捶(拓)不走”的原因,可能與石碑的材料和拓摹的方法不當有關。但以孔子的求知精神,即便拓摹不走也會臨摹下來帶到衛國或魯國進行研究傳播的。至于是不是在臨摹過程中“變樣”了,我們無法驗證。從傳說河南南樂、山東東阿等地發現同類倉頡文字碑的情況來看,孔子在衛都一帶傳播開封《倉王造字碑》文字的可能性是存在的。

公元992年(宋朝淳化三年),北宋翰林學士王著受宋太宗趙光義之命編排刻印《淳化秘閣法帖》時,搜訪到開封倉王廟《倉王造字碑》上二十八個字,將其題名為《倉頡書》。據史料記載:宋太宗在王著摹刻此帖后,明確要求要用海內外聞名的“文房四寶”中的“澄心堂紙和李廷珪墨拓印”《淳化秘閣法帖》,并將其“摹勒上石”。說明此時不僅有了《倉頡書》帖,還有了《倉頡書》石刻。《法帖》拓印后,宋太宗賜給親王大臣以上官員每人一本。一時間,北宋全國上下興起了相互傳摹《淳化秘閣法帖》的風潮,《倉頡書》也由此出名,傳遍大江南北。

到了公元1109年(北宋大觀三年),因《淳化秘閣法帖》的棗木版已斷裂,宋徽宗便拿出內府所藏法帖墨跡,命宰相蔡京重新將其拓印并“摹勒上石”,《倉頡書》等帖再次石刻。因刻于大觀年間的內府太清樓,故起名《大觀帖》,又稱《大觀太清樓帖》。

北宋時期,開封至少應該有三通《倉頡書》石碑存在,一通是夷門帝都倉王廟內的《倉王造字碑》;一通是宋太宗刻印《淳化秘閣法帖》時摹勒《倉頡書》的石碑;一通是宋徽宗刻印《大觀太清樓帖》時摹勒《倉頡書》的石碑。后兩通石碑的文字均源于《倉王造字碑》。三通石碑,應以宋徽宗年間的《倉頡書》用石選料和刻工最為精良。

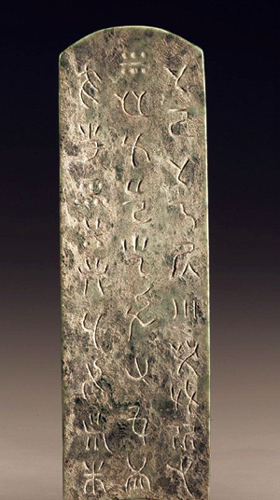

最近,發現美國福瑞爾博物館保存一通玉質石料制作的《倉頡書》,雖然制式、字體與《淳化秘閣法帖》、《倉頡書》碑帖有所區別,但文字數量和內容卻與《淳化秘閣法帖》、《倉頡書》完全一樣。按照制作的內容、大小和用料、刻工精細程度來看,不能排除是古代開封《倉王造字碑》或《大觀太清樓帖》石刻的可能。不知如此珍貴的國寶是如何流落到國外的。

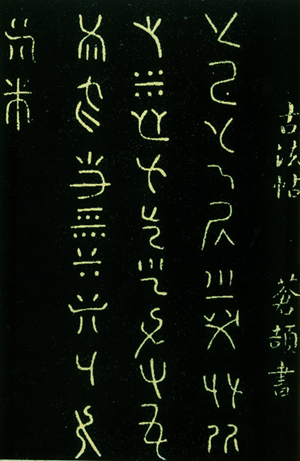

上述歷史說明,自《倉王造字碑》在春秋和北宋時期的開封倉王廟發現后,《倉頡書》便開始在全國流傳。各地的《倉圣鳥跡書碑》或稱《倉頡鳥跡書》石刻,不僅歷史記載晚于公元前489年春秋時期的儀邑或北宋時期的開封,而且記載的文字和內容也與春秋時期儀邑的《倉王造字碑》北宋時期的《倉頡書》別無二致。因此,不排除是后代史官文人從開封《倉王造字碑》或《倉頡書》拓摹刻制的可能性。

綜合情況表明,倉頡文字經歷了三次大的傳播歷史:

第一次是倉頡諸帝時期或后裔子孫服務于黃帝軒轅氏政權時期,倉頡族人通過倉頡諸帝或黃帝軒轅氏政權組織廣泛收集、創造、規范和統一了文字,并以開封為中心,通過各個時期的倉頡及后裔族人或黃帝史官,將倉頡文字向夷、蠻、戎、狄等地區廣泛傳播。

第二次是春秋時期,由于甲骨文、石鼓文、金文的進化和更替,倉頡文字逐漸失傳。孔子拜訪儀邑夷門帝都遺址時發現了《倉王造字碑》,卻一字也不認識,只好將其臨摹帶到衛國國都濮陽、魯國國都曲阜等地進行研究和傳播,使開封的倉頡文字得以在倉頡后裔隨黃帝活動的重要地區傳承和保留。

第三次是北宋時期,宋太宗和宋徽宗分別將開封《倉王造字碑》命名為《倉頡書》,編排刻印進宋代淳化、大觀年間的法帖內,廣泛交流傳播于國內外,使《倉頡書》這一中華文化瑰寶能夠保留至今。

《倉頡書》內容有不同版本的解讀

經過多年研究,考古學專家劉志一教授發現《倉頡書》是用古彝族文字書寫的一篇祭祀經文,直譯為:“一妖來始,界轉鴉杈,祭神青腦,禍小馬念,師五除掃,幡齋解果,過鼠還魂。”大意是:“一群妖魔剛來到,樹上烏鴉滿天飛;割青宰羊祭山神,念經消災騎馬歸;五位經師施法術,做齋完畢魂幡回,消滅鼠精魂歸位。”此譯文認為,《倉頡書》記錄的內容是上古時期一次祭祀活動。

對此,很多人持認可態度,因為侯岡氏族及黃帝先祖均發源于西北地區的西羌,彝族的古彝文亦發祥于西北地區的西羌。所以,這份《倉頡書》使用古彝文也就不足為奇了。

可是,有位叫馬賀山的學者卻反對說,《倉頡書》中未發現一個古彝文字。他對《倉頡書》二十八字作了新的斷句,即:化己,庇,乃尼山艾友所。草米并苅,乞少子左互。學耒,弢雨水,兒糾叔兵朱。其釋義是:身體變老,需要照顧,于是尼山是養老送終的好地方(意為:老有所終)。雜草莊稼一并割下,求少子在一旁幫助(意為:壯有所用)。學使農具,用罐取雨水(澆地),小兒纏著叔叔玩弄兵器上的紅飄帶(意為:少有所長)。

三句話句句含意相連,字字內容緊扣,中心思想是:天下為公,大同世界。這是有史以來,中華民族所有仁人志士前仆后繼,矢志不渝追求的最高理想,也是和諧社會實現“老有所終,壯有所用,幼有所長”目標的主要內容,與孔子在《禮記 禮運》中描述的大禹以前社會情況相吻合。如果馬賀山先生《倉頡書》的釋文正確,倉頡就成了自中國上古時代以來,最早為華夏兒女闡述大同世界、天下為公等人本思想的人,比孔子大同世界、天下為公的理論要早4000多年的歷史。

當然,上述釋義還要等待歷史的檢驗。

開封倉頡文字碑是彌足珍貴的人文遺產

國內一些學者經過解放思想,科學探討,再次發出《倉頡書》不是“偽書”和“天書”的呼聲,其理由有三:

一是《倉頡書》發現在甲骨文之前,不了解甲骨文的人無法“偽造”有甲骨文字的《倉頡書》。經專家認定,《倉頡書》二十八字中有十一字是甲骨文,其中第十個字“列”,是甲骨文的“米”字,卻被北宋宰相蔡京誤釋成了“列”字,原因是釋者沒見過甲骨文。

甲骨文被發現于公元1889年的清代末期,此時《倉頡書》編印在北宋《淳化秘閣法帖》中已有900多年。而公元1126年餓死于被貶途中的蔡京,不可能見過清代末期才被發現的甲骨文。既然蔡京等后人不了解甲骨文,也就不可能偽造出甲骨文來。后人不認識《倉頡書》是一種很正常的現象,但把不認識的文字一律說成“偽書”和“天書”就不正常了。

二是不了解甲骨文的人,也“偽造”不出比甲骨文更早的倉頡文字。《倉頡書》里有十二字是甲骨文和金文所沒有的,必須從更早的象形造字原理去研究才能作出正確判斷。如第二十二字“赤”,上橫表示天,下橫表示地,中間三點像雨滴從天而落,到地下越來越多便成了四點,這分明是個雨字。而甲骨文的雨字又有許多進化,更加抽象和會意,進一步顯示了“有云才有雨滴”的含義。

通過比較可知,《倉頡書》的字比甲骨文筆畫少、簡單、原始,非常符合古文皆簡的原理和時代特征,說明是早于甲骨文的文字,也不是漢儒劉歆等后人有能力“偽造”出來的。

三是沒有破譯《倉頡書》前,不應該否定其文字的存在。炎黃時期,經過阪泉之戰、冀州之戰和涿州之戰后,華夏民族進入了一個恢復、穩定、大發明、大創造的發展階段。人們對于嫘祖發明養蠶抽絲,伯益發明挖井,隸首發明算法,容成發明歷法等歷史記載是能夠接受的。唯獨對倉頡造字爭議頗多,不予認可。究其原因在于人們不認識倉頡文字,更不知道它的含義。于是,有人就采取了否定的態度。采取這種“沒有發現就等于事物不存在”的唯心主義態度,對于人類社會向前探索和發展是一種消極行為。

倉頡文字是中華民族文化的基石,是6000多年來中華民族溝通交流、傳播信息、融合發展的特殊工具和重要媒介,是中華民族告別野蠻邁向文明的時代標志,甚至對亞洲一些國家的文字與文化發展都產生過巨大的影響,已成為世界最古老、使用最廣泛、影響最大的文字種類之一。倉頡早已成為人們心目中的“文字始祖”,被尊為“字圣”;倉頡文字被認為是中國在“四大發明”之外的“第五大發明”。我們應該認真研究和客觀評價倉頡及《倉頡書》的重大歷史文化意義,給予它應有的歷史地位。

出自開封的《倉頡書》和《倉王造字碑》彌足珍貴,它是中華上古文化傳承發展的歷史見證,但愿遺失了的開封《倉王造字碑》和《倉頡書》等三通石刻有重見天日的一天。