-

沒有記錄!

“名將吳阿衡遺骨千里歸故鄉”系列之一 方城男兒血灑邊關

2014/5/27 10:14:02 點擊數: 【字體:大 中 小】

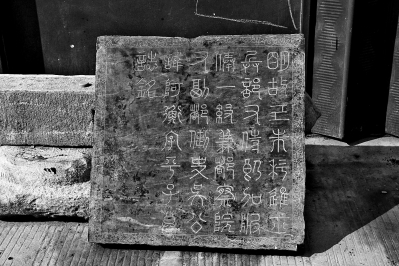

吳阿衡墓志銘篆蓋

今年4月中旬,一個春雨淅瀝的日子,我們前往方城,拜謁明朝兵部右侍郎、薊遼總督吳阿衡墓。

方城是個具有英雄氣質的地方。漢代縱橫萬里黃沙、開辟絲綢之路的張騫,現代著名空軍英雄杜鳳瑞,都在這片土地上留下了鮮明的生命印跡。吳阿衡也是方城英雄譜中的一位,他剛烈磊落、智勇兼備,出任薊遼總督,在抵御清兵南侵時,“矢盡援絕,為敵所執”,不懼酷刑,不為利誘,英勇不屈,血灑邊關。當時的人,認為他是與顏杲卿、嵇紹、文天祥“前后爭光”的悲劇英雄。

吳阿衡墓在方城工業園區。與很多地方的新區一樣,這個工業園區路寬人稀。在當地文物保護人員的陪同下,我們順利找到了這座古墓。但眼前的景象令我們有些意外:墓冢已經沒了形狀,兩條新修的路在這里交會,暫時停了下來,如各自再往前修筑,墓冢將被夷為平地,成為十字路口。

問情由,方城縣文管辦主任王海林有些郁悶:“這個墓承載著一種人文精神,是縣級文物保護單位。規劃修路時,我們提議錯個20來米,避開了這個墓,誰知兩條路偏偏都沖著這個墓來。現在我們設想建個安全島,修個亭子立塊碑,將墓保存下來。但不知能否被采納。”

王海林說,方城歷史名人中,有墓有祠堂的只有兩位,一個是漢代張釋之,一個就是吳阿衡。兩年前,因房地產開發,吳阿衡祠堂——方城僅存的明代建筑被拆,如今其墓又岌岌可危,這位歷史名人在故土留下的痕跡,很可能將蕩然無存。

帶著無奈和遺憾,我們試圖來了解這位300多年前的英雄。

吳阿衡死在北京墻子嶺一帶,他的墓為何在故鄉?根據史料記載,以及因修路被挖出的吳阿衡及其父墓志銘,我們看到了這位英雄不平凡的一生,也發現一段鮮為人知、曲折艱難的傳奇故事:紅顏知己守墓十年,刎頸之交鼎力相助,最終使英雄忠骨回歸故土。

“相安之地莫如故土”。在中原板蕩的歲月,不避千辛萬苦,讓遺骨歸葬,大約是對這位為國捐軀者最大的慰藉。

名將后裔成邊關重臣

帶著家譜和搜集到的各種資料,吳建松來找我們。初次見面,他有些過于拘謹。按說他不應該有這樣的情緒,他是土生土長的方城人,他的家族在這里居住了600多年,這是他的家園,應該是最能讓他踏實、安寧的地方。

為了保護吳阿衡祠和墓,吳建松已奔波多年,雖心力交瘁,卻也讓他成為家族里最了解家族史的人。談到吳阿衡其人其事,吳建松的臉色放松下來,開始有了神采,他侃侃而談,滔滔不絕。

方城這支吳姓后裔出南宋大將吳璘。吳璘與兄長吳玠俱為抗金名將,他們率部在和尚原、仙人關大勝金兵兀術等部,力保南宋大后方四川安全。論抗金軍功,他們與岳飛不相上下。如今,吳建松們以吳阿衡為驕傲,而少年時代的吳阿衡,則以吳璘為榮。

明朝初年,這支吳姓從陜西乾州遷居裕州(今方城),世為當地望族,至吳阿衡祖父時,家道中落。吳阿衡的父親吳弘道聰穎勤奮,刻意向學,“寒暑宵旦不少倦怠”,因家貧晚上點不起燈燭,他就借住在古廟的偏房,晚上借著神像前的燭光讀書。

功夫不負有心人,吳弘道長大后才華橫溢,文譽鵲起,可惜他差點運氣,屢試不第。失落之余,他決定不再參加科舉考試,將全部心血和精力都放在兒子吳阿衡身上。吳弘道是個寬厚長者,卻唯獨對兒子十分嚴厲。在他的嚴格督教下,吳阿衡終于獲得科考成功。

吳阿衡“少有異才,過目成誦”,萬歷四十七年(公元1619年),他考中進士,與袁崇煥有同年之誼,隨后出任山東淄川、歷城縣令。

在吳阿衡中進士前三年,努爾哈赤建立后金,勢力不斷坐大,漸成明朝威脅。稍后幾年,各地農民起義風起云涌,明帝國內憂外患,陷入多事之秋。在安享多年和平之后,面對紛繁的戰事,明政府極為缺乏軍事將帥,在各種戰事中表現出色的人,逐漸受到重用,如袁崇煥、盧象升、洪承疇等,本都是進士出身的書生,因展現出軍事才能被起用。吳阿衡也是這批“書生將帥”中的一員。

或許與先祖吳璘有關,吳阿衡“生負奇氣,倜儻磊落,喜談兵”,在擔任歷城縣令時,面對白蓮教大舉進攻,吳阿衡設伏兵,兩面夾擊,獲得大勝,由此引起朝廷注目,皇帝親自賜給他一臺鎧甲,并手書“忠”字賞賜。過去吳阿衡祠堂正中掛一大紅匾,上書“欽頒盔鎧、御賜忠字”,銘記的就是這一榮耀。

此后,吳阿衡先后被提拔為監察御史、浙江巡按、河東副使等職,所到之處,明察公斷,均有出色政績。

在此期間,吳阿衡曾回鄉守孝,適逢有農民起義軍進兵裕州,他們占據了方城山,準備攻打州城。吳阿衡看到家鄉守備松弛,急命建敵樓、造大炮、修城壕,并捐款散糧,募集兵民登城嚴守。農民軍看到該城守備森嚴,“遂去”。故鄉免去了一次兵燹,而吳阿衡“知兵”的名聲,也因此更加響亮。

崇禎十年,楊嗣昌得到重用,提出“先安內然后方可攘外”,專注于“戡平內亂”。用人之際,負責北方防守事務的薊遼總督出缺,朝中群臣公推吳阿衡堪為“北門鎖鑰”,因此崇禎皇帝“擢兵部右侍郎,加服俸一級,兼都察院副都御使,總督九省,彈壓山海等關”。

戰和猶豫釀邊關大禍

吳阿衡到任后,訓練士卒,籌集輜重,嚴設壁壘,“以恩結士卒之心,以威懾將帥之氣”,邊關事務一時頗有氣象。

可惜這時候,皇太極攜新生政權的蓬勃活力,已聯合蒙古,平定朝鮮,建立了穩定的大后方,其軍事實力已超越明朝。而明朝內部四處冒煙兒,各地“流寇”越剿越多,成“十年不了之局”。如何既安定內部又防范外患,成為明王朝最大的難題。

當此之時,楊嗣昌被起用為兵部尚書,提出“必安內方可攘外”的戰略。在崇禎的支持下,楊嗣昌開征“剿餉”,招募士兵,集全國財力、人力攻打農民軍。

楊嗣昌制定的“四正六隅十面張網”作戰方案十分成功。不到一年,張獻忠、羅汝才接受招降,而李自成被打得僅剩18人逃入商洛山中。持續十年的內亂,看到了平定的希望。

與此同時,楊嗣昌派人與皇太極議和。明朝與清已交戰多年,對于楊嗣昌來說,議和有著巨大的壓力。

宋與金議和,被后人視為大失策、大恥辱。因此,與后金(崇禎九年改國號為清)的議和,在明朝是大忌諱,太敏感。楊嗣昌的如意算盤,是“緩彼三年不來,賊已平矣”,爭取時間平定內亂。即便如此,議和的話一出口,舉朝嘩然。言官們無視明朝的現實困境,高談闊論,反對議和,楊嗣昌被罵得狗血噴頭,社會上更把他傳為投降辱國的賣國賊、千古罪人。

崇禎皇帝意識到議和是現實需要,但又不想承擔“罪名”,因此在戰與和之間,大明王朝步履蹣跚。他們選擇了一個十分奇怪的議和方式:讓遼東巡撫方一藻派算命的盲人周元忠向皇太極透露議和口風。

皇太極開始沒把這個算命的當回事,但一些明朝的降官感覺到了蹊蹺:“必奉旨。”于是皇太極認真對待,給他使者待遇,提出議和的條件,類似宋朝對遼、金的歲幣。

周元忠帶回了皇太極的訊息:“如有確議,即撤兵東歸;若不許,夏秋必有舉動。”

明王朝彷徨猶疑,深陷難題,無法自拔,既沒有能力推動議和,也沒有對皇太極的警告產生足夠的重視。帝國的主力部隊仍集結在西北和湖廣,北部邊防力量單薄。

1638年9月,皇太極索要的銀子沒有送去,于是他起兵南侵,八旗鐵騎如狂風暴雨,攻打到北京密云墻子嶺。這里是北京附近著名的關隘,兵微將寡的明軍,難以抵擋。總兵吳國俊逃走后,貴為薊遼總督的吳阿衡,“調各路軍兵不至”,他能直接指揮的軍隊,只剩下區區數百名親兵。明末清初名士彭而述撰寫的《吳阿衡墓志銘》寫道,吳阿衡帶著這數百人,固守墻子嶺山堡七日。“矢盡援絕,為敵所執”。

清對待被俘的明朝大臣,一般采取各種威逼利誘,務要使其為己所用,因此,一大批明將明臣投降了他們,其中不乏洪承疇等名流。但吳阿衡卻鐵骨錚錚,拒絕投降。他被殺時的細節,史料闕如,已無從知曉,但據彭而述《明吳忠毅公簉室張夫人傳》所言,當戰后親人找到他尸骨時,發現“膝蓋骨刮去,齒擊碎,搖落強半,舌不存矣”。

見此慘狀,他所鐘愛的張夫人“哭伏地,絕而復蘇者再”。正是因為對吳阿衡的事跡深為了解,彭而述將其與顏杲卿、嵇紹等忠烈之臣相提并論。

墻子嶺被突破后,清兵縱橫馳騁,深入內地。慌亂的崇禎,先后急調鎮壓起義軍的盧象升、洪承疇、孫傳庭等保衛京師,洪承疇繼任薊遼總督。

顧了這頭兒,另一頭兒又出了事。張獻忠、羅汝才等再次反叛,李自成也重新強大起來。

中原板蕩,回鄉路阻,想讓吳阿衡歸葬,成為一件不可能的事。