精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

汴繡“失守”開封

2014/7/7 17:33:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

沒有統一的標識,沒有統一的技術標準、行業規程,大量“蘇繡”制品以次充好、“冒名頂替”,價格水平持續下降,生產規模逐步萎縮……汴繡,作為中國刺繡曾經的四大“當家花旦”,整個市場棚架仍在塌陷。

許多市場人士發出呼聲:汴繡若復興,必須進行有效的產業整合和市場規范。

外部:

被“蘇繡”假冒蠶食

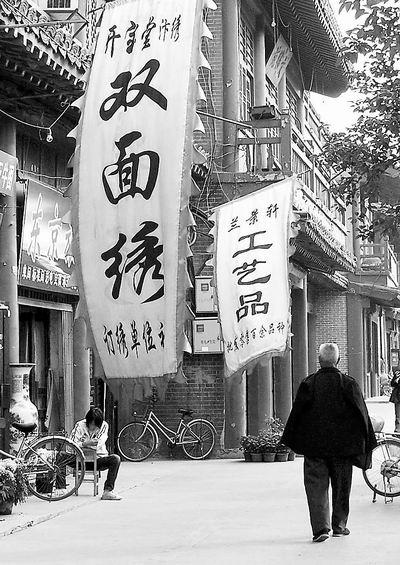

仲秋時節,開封宋都御街,路兩旁古色古香的店鋪以及熙熙攘攘的市聲,令人仿佛置身于古代。

這里,以經營汴繡、字畫的為多,各個商店都無一例外地打著“中國汴繡”、“開封汴繡”字樣的招牌。這些繡品,圖案以仿古畫為主,《清明上河圖》、《五牛圖》等是常見的代表作,除此之外,還有大量的油畫,乍一看,平、齊、光、亮,但若仔細觀瞧,同樣的圖案,線條粗細不一,色彩各異。有的商店在店里擺著一幅繡了一半的繡品,還有的干脆雇一個人在角落里現場演示,知情人說,這些舉動是“為了證明自己的繡品是正宗汴繡”。

目前,整個汴繡市場存在的一個現實是,大量“蘇繡”冒充“汴繡”在市場中大肆橫行。據有關部門調查,目前開封市從事生產、經營刺繡工藝品的廠家店鋪35戶,其中本市具有生產加工能力的刺繡廠10戶,刺繡工人200余人,而從蘇州農村購買繡品搞營銷的店鋪25戶,蘇州人來開封開店鋪2戶;據測算,開封市全年繡品銷售3000萬元,其中蘇州農村繡品2000多萬元,占80%,真正開封人自己生產的刺繡品銷售不足1000萬元。

他們由此得出的結論是,目前蘇州農村繡品已占領了開封市場,開封市場已成為“蘇繡(不是真正的蘇繡)”的集散地。“蘇繡假冒汴繡,早已不是什么秘密”,知情人介紹,“正規廠家生產的汴繡,做工精細,費時費工,成本高,而假冒的汴繡,甚至那些印著‘中國汴繡’字樣的盒子,都是店家們從蘇州農村買來的,質次價低”。

真正的汴繡賣不上一個好價錢,這正成為一個日益嚴重的現實。記者走訪一些商家,他們普遍反映目前整體汴繡的價格比兩三年前低了30%~40%。

內部:

產業化缺陷和價格戰內耗

汴繡失寵的自身原因,首先在于產業化方面的缺陷。

目前市場上的繡品大多雷同,多局限于傳統的一些品種,創新少,有特色的汴繡品還需要進一步開發。

行業內部合作不夠。據了解,真正生產汴繡的廠商都是獨家經營,缺乏溝通,吝于合作,沒有有效地處理好競爭與協作的關系。

促銷力度不夠。調查表明,在開封汴繡具有一定的品牌形象,但在全國卻知其者不甚多,沒有正式的商標。

汴繡專業人才的培訓做得不到位,具有高超技藝的繡工逐年減少,人才流失嚴重,招工又難,不能及時為企業輸送新鮮血液。

另外,一些生產汴繡的工廠或家庭作坊唯利是圖,減少色次,增大線徑,一幅本需要兩個月才能完成的繡品,三兩天就能趕制出來,這樣的繡品“喪失了汴繡的特色,失去了風格和品位”。

幾十年致力于汴繡產品開發、推廣的開封汴繡廠廠長魏吉安說:“汴繡的商標樹立不起來,行業協會沒法弄,這幾年市里說要振興汴繡,到頭來還是老樣子,甚至還不如從前。”

開封汴繡廠是開封汴繡行業中的“元老”和“老大”。該廠于1954年成立,1958年定名為“地方國營開封汴繡廠”。但由于計劃經濟時代獨家生產,加上商標意識淡薄,一直未將汴繡申報注冊。上個世紀末,隨著市場經濟發展,特別是由于假冒汴繡的店鋪日益增多,該廠遂開展向國家工商局申報“汴繡”商標注冊工作,但因大宋汴繡有限公司等企業的極力反對,該項商標被定為“異議”申報,雖經歷屆開封市政府“積極協調”,但歷時七年至今仍未成功注冊。

與商標注冊一樣,令開封市諸多業內專家傷心的另一件事是行業協會遲遲沒有成立。“這事由市政府提出好久了。但誰牽頭?大家參與不參與?規則如何制定?價格和技術標準如何統一?我們可能有心、有責任,但沒權力、沒精力,所以這幾年總是在口頭上提這件事。”開封市一家汴繡生產企業的負責人對記者說。

“競相壓價,互相打”,這種內部紛爭讓開封汴繡企業無法將一個市場蛋糕越做越大。對此,開封市政府也是“有心,卻始終無力”。一位當地市場人士對此提出尖銳看法:“政府及有關部門對其所采取的行為軟弱無力,既沒有切實地行使其職能,打擊蘇繡的假冒偽劣行為,整頓和規范市場秩序,又沒有給予汴繡這項開封獨特的傳統工藝以足夠的重視與支持,也沒有對汴繡研究給予援助,以至于汴繡研究人才越來越少,汴繡研究事業舉步維艱。”

出路:

亟待產業化整合

“汴繡的根本問題在哪?在于它始終是一種無法大工業化生產的手工刺繡”;“這個產業,缺乏產業鏈支撐,沒有人真正去策劃、包裝,沒有人去搞產業整合”,“汴繡的出路,根本上還要由市場本身來解決”,談及汴繡產業的深層次問題,一些業內專家這樣認為。

汴繡衰落,直接原因是受到“蘇繡”的沖擊,但“蘇繡”為何就能如此強勢,并強占別人地盤?據了解,如今湘繡、杭繡等面臨的情況幾乎和汴繡一樣,市場多為“蘇繡”攻占。對其中原因,開封汴繡廠廠長魏吉安指出:“蘇州當地人外出打工的少,農村婦女有在家進行女紅的傳統,手頭快、干活認真,再者說那里本身就是桑蠶養殖基地,原料豐富;不足之處是她們的視野較為封閉,本地市場容量有限。”

傳統、技術、大量的勞動力、適應市場需求和消費者審美觀的產品革新,這構成了傳統工藝品能否繼續生存、發展的“生命線”,毫無疑問,汴繡的人才流失、產品缺乏豐富層次、價位一直居高,這成了其在市場失寵的主要原因。

“還有一些東西,比如朱仙鎮年畫,其市場消費基礎就呈逐步萎縮態勢,你再怎么發展它,投入和產出總不成正比。”省會一位市場專家對記者說,“這時候,就要轉變一種思路,比如如何開拓農村市場,如何把它的收藏意義提升,有做不完的文章。汴繡的發展也是如此,要理念創新、產品革新。”

有人說,開封在傳統文化產業上到處都是“寶”:小吃、汴繡、文物景點,等等,但目前除了旅游等產業之外,大部分都尚未做出規模、做出影響。對此,有人把此稱為“缺乏資本”——但實際上,正如一些論者所說,真正的原因是在于“缺乏產業整合,缺乏市場理念提升,缺乏真正懂文化產業運作的人才”。

“誰說一些傳統產業不能做大了?我們老家山東單縣的羊肉湯經過產業化之后,光一家百壽坊公司一年的產銷額就達5個億;河南固始的柳編不是在國外賣得挺好嗎?我認為這里面的關鍵問題就是如何變分散經營為規模化經營,實行龍頭帶動,變一盤散沙為齊心合力。”一位在開封長期工作的市場人士這樣對記者說。

目前,關于各種非物質文化遺產的認定正在河南省全面展開,而各種“救救朱仙鎮年畫”、“救救河洛大鼓”的呼聲則不絕于耳。

“是到了該正視這個問題的時候了。不是將這些東西送到博物館去保護,而是要更加致力于研究如何讓他們在民間、在市場中存續并發展起來。”鄭州大學一位研究文化產業的專家對記者說。

許多市場人士發出呼聲:汴繡若復興,必須進行有效的產業整合和市場規范。

外部:

被“蘇繡”假冒蠶食

仲秋時節,開封宋都御街,路兩旁古色古香的店鋪以及熙熙攘攘的市聲,令人仿佛置身于古代。

這里,以經營汴繡、字畫的為多,各個商店都無一例外地打著“中國汴繡”、“開封汴繡”字樣的招牌。這些繡品,圖案以仿古畫為主,《清明上河圖》、《五牛圖》等是常見的代表作,除此之外,還有大量的油畫,乍一看,平、齊、光、亮,但若仔細觀瞧,同樣的圖案,線條粗細不一,色彩各異。有的商店在店里擺著一幅繡了一半的繡品,還有的干脆雇一個人在角落里現場演示,知情人說,這些舉動是“為了證明自己的繡品是正宗汴繡”。

目前,整個汴繡市場存在的一個現實是,大量“蘇繡”冒充“汴繡”在市場中大肆橫行。據有關部門調查,目前開封市從事生產、經營刺繡工藝品的廠家店鋪35戶,其中本市具有生產加工能力的刺繡廠10戶,刺繡工人200余人,而從蘇州農村購買繡品搞營銷的店鋪25戶,蘇州人來開封開店鋪2戶;據測算,開封市全年繡品銷售3000萬元,其中蘇州農村繡品2000多萬元,占80%,真正開封人自己生產的刺繡品銷售不足1000萬元。

他們由此得出的結論是,目前蘇州農村繡品已占領了開封市場,開封市場已成為“蘇繡(不是真正的蘇繡)”的集散地。“蘇繡假冒汴繡,早已不是什么秘密”,知情人介紹,“正規廠家生產的汴繡,做工精細,費時費工,成本高,而假冒的汴繡,甚至那些印著‘中國汴繡’字樣的盒子,都是店家們從蘇州農村買來的,質次價低”。

真正的汴繡賣不上一個好價錢,這正成為一個日益嚴重的現實。記者走訪一些商家,他們普遍反映目前整體汴繡的價格比兩三年前低了30%~40%。

內部:

產業化缺陷和價格戰內耗

汴繡失寵的自身原因,首先在于產業化方面的缺陷。

目前市場上的繡品大多雷同,多局限于傳統的一些品種,創新少,有特色的汴繡品還需要進一步開發。

行業內部合作不夠。據了解,真正生產汴繡的廠商都是獨家經營,缺乏溝通,吝于合作,沒有有效地處理好競爭與協作的關系。

促銷力度不夠。調查表明,在開封汴繡具有一定的品牌形象,但在全國卻知其者不甚多,沒有正式的商標。

汴繡專業人才的培訓做得不到位,具有高超技藝的繡工逐年減少,人才流失嚴重,招工又難,不能及時為企業輸送新鮮血液。

另外,一些生產汴繡的工廠或家庭作坊唯利是圖,減少色次,增大線徑,一幅本需要兩個月才能完成的繡品,三兩天就能趕制出來,這樣的繡品“喪失了汴繡的特色,失去了風格和品位”。

幾十年致力于汴繡產品開發、推廣的開封汴繡廠廠長魏吉安說:“汴繡的商標樹立不起來,行業協會沒法弄,這幾年市里說要振興汴繡,到頭來還是老樣子,甚至還不如從前。”

開封汴繡廠是開封汴繡行業中的“元老”和“老大”。該廠于1954年成立,1958年定名為“地方國營開封汴繡廠”。但由于計劃經濟時代獨家生產,加上商標意識淡薄,一直未將汴繡申報注冊。上個世紀末,隨著市場經濟發展,特別是由于假冒汴繡的店鋪日益增多,該廠遂開展向國家工商局申報“汴繡”商標注冊工作,但因大宋汴繡有限公司等企業的極力反對,該項商標被定為“異議”申報,雖經歷屆開封市政府“積極協調”,但歷時七年至今仍未成功注冊。

與商標注冊一樣,令開封市諸多業內專家傷心的另一件事是行業協會遲遲沒有成立。“這事由市政府提出好久了。但誰牽頭?大家參與不參與?規則如何制定?價格和技術標準如何統一?我們可能有心、有責任,但沒權力、沒精力,所以這幾年總是在口頭上提這件事。”開封市一家汴繡生產企業的負責人對記者說。

“競相壓價,互相打”,這種內部紛爭讓開封汴繡企業無法將一個市場蛋糕越做越大。對此,開封市政府也是“有心,卻始終無力”。一位當地市場人士對此提出尖銳看法:“政府及有關部門對其所采取的行為軟弱無力,既沒有切實地行使其職能,打擊蘇繡的假冒偽劣行為,整頓和規范市場秩序,又沒有給予汴繡這項開封獨特的傳統工藝以足夠的重視與支持,也沒有對汴繡研究給予援助,以至于汴繡研究人才越來越少,汴繡研究事業舉步維艱。”

出路:

亟待產業化整合

“汴繡的根本問題在哪?在于它始終是一種無法大工業化生產的手工刺繡”;“這個產業,缺乏產業鏈支撐,沒有人真正去策劃、包裝,沒有人去搞產業整合”,“汴繡的出路,根本上還要由市場本身來解決”,談及汴繡產業的深層次問題,一些業內專家這樣認為。

汴繡衰落,直接原因是受到“蘇繡”的沖擊,但“蘇繡”為何就能如此強勢,并強占別人地盤?據了解,如今湘繡、杭繡等面臨的情況幾乎和汴繡一樣,市場多為“蘇繡”攻占。對其中原因,開封汴繡廠廠長魏吉安指出:“蘇州當地人外出打工的少,農村婦女有在家進行女紅的傳統,手頭快、干活認真,再者說那里本身就是桑蠶養殖基地,原料豐富;不足之處是她們的視野較為封閉,本地市場容量有限。”

傳統、技術、大量的勞動力、適應市場需求和消費者審美觀的產品革新,這構成了傳統工藝品能否繼續生存、發展的“生命線”,毫無疑問,汴繡的人才流失、產品缺乏豐富層次、價位一直居高,這成了其在市場失寵的主要原因。

“還有一些東西,比如朱仙鎮年畫,其市場消費基礎就呈逐步萎縮態勢,你再怎么發展它,投入和產出總不成正比。”省會一位市場專家對記者說,“這時候,就要轉變一種思路,比如如何開拓農村市場,如何把它的收藏意義提升,有做不完的文章。汴繡的發展也是如此,要理念創新、產品革新。”

有人說,開封在傳統文化產業上到處都是“寶”:小吃、汴繡、文物景點,等等,但目前除了旅游等產業之外,大部分都尚未做出規模、做出影響。對此,有人把此稱為“缺乏資本”——但實際上,正如一些論者所說,真正的原因是在于“缺乏產業整合,缺乏市場理念提升,缺乏真正懂文化產業運作的人才”。

“誰說一些傳統產業不能做大了?我們老家山東單縣的羊肉湯經過產業化之后,光一家百壽坊公司一年的產銷額就達5個億;河南固始的柳編不是在國外賣得挺好嗎?我認為這里面的關鍵問題就是如何變分散經營為規模化經營,實行龍頭帶動,變一盤散沙為齊心合力。”一位在開封長期工作的市場人士這樣對記者說。

目前,關于各種非物質文化遺產的認定正在河南省全面展開,而各種“救救朱仙鎮年畫”、“救救河洛大鼓”的呼聲則不絕于耳。

“是到了該正視這個問題的時候了。不是將這些東西送到博物館去保護,而是要更加致力于研究如何讓他們在民間、在市場中存續并發展起來。”鄭州大學一位研究文化產業的專家對記者說。

責任編輯:C009文章來源:大河網-河南日報(2006-11-09)

下一條:開封汴繡亮相“非遺”成果展上一條:無與倫比的開封工藝--汴繡

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區