-

沒有記錄!

白樺:沒有思想就沒有文學

2013/7/23 10:13:03 點擊數: 【字體:大 中 小】

社會生活從“人民”到“人”,文學從“我們”到“我”,由外部走向自我,“人”與“文”經歷雙向解放,雙重彰顯。文學回歸文學,文學不僅是“人學”,甚至是人的“個性學”和“性格學”。 ——白燁 文學評論家

“由于怯懦和患得患失而浪擲了最美好的青春年華———這是我最大的遺憾。”白樺對南方周末記者說。

1980年底,白樺寫出電影劇作《苦戀》。開始白樺只是應邀寫一部名為《路在他的腳下延伸》的紀錄片(1979年發表在香港《文匯報》)。計劃由畫家黃永玉自己出鏡,后來夏衍先生考慮到拍攝的困難,建議撇開真人真事,寫一部故事片,寫一些典型人物。“《苦戀》的本意是呼喚人性的復歸,是表達祖國的苦戀者們的苦難歷程與真誠心跡。”白樺回憶他的創作初衷時說。

不久,《苦戀》以《太陽和人》為題拍成電影。片子在審查時沒獲通過,還引起了軒然大波。

4月17日,《解放軍報》發表了批判《苦戀》的文章。

1981年1月10日晚,在審片時引起批評之后不久,白樺求見胡耀邦,請他看看這部片子。胡耀邦表示,這部片子在沒有通過審查之前,他不準備看。白樺一再請求,他還是堅持不看。經過一段時間的批判之后,9月25日,胡耀邦對文化部部長陳荒煤說:“《苦戀》的事情應該了結。”

1981年10月13日,時任中共中央總書記的胡耀邦在中南海勤政殿會見前來北京主持中國作協主席團會議的巴金。巴金在面見胡耀邦時說:“文藝家受了多年的磨難,應該多鼓勵、少批評。特別是對中青年作家,例如對白樺。”其時正在用電影攝影機采訪的新聞記者祁鳴眼前的取景框模糊了,他發現自己在流淚。在回憶此情此景時,白樺再度流淚。那是他在上海華東醫院面對巴金遺容的時候。

白樺把自己的早年經歷描述為“因重創而敏感的孩子”。

似乎是某種應驗,童年被迫面對戰爭,面對法西斯軍隊的侵略。1947年參軍,歷經血與火的戰爭歲月,1950年開始寫作,又經歷政治風暴,1958年因與胡風的交往而被劃為“右派”。1978年改正復出,旋即又在隨后到來的思想風潮中受到批判。

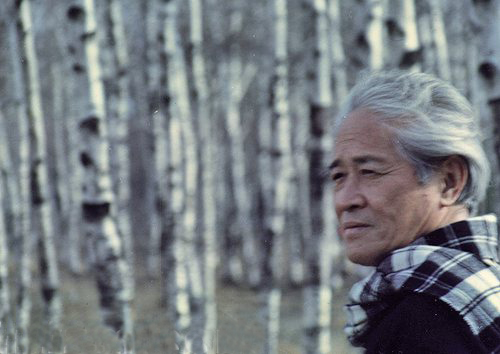

晚年的白樺生活恬淡,兒孫都不在身邊,老兩口相濡以沫。住在上海這個超級大都市,閉上門窗就是鄉村。間或和一些好友見面,見面時言不及義,輕松閑話。有時也應邀到韓國、新加坡、泰國、日本、香港等地訪問并演講。近幾年白樺一直在力所能及地寫作,發表了一些關于云南的小說,他把它們稱之為邊地傳奇系列。長詩《從秋瑾到林昭》的發表是白樺看重的事情,因為這首詩他花費了十年的心血。其余的時間,白樺在慢慢地寫他對于往日的回憶。他對這部回憶錄的態度是,不急于出版,出版也許是寂寞身后事。

9月20日,南方周末記者專訪了白樺。

“接受歷史教訓絕非易事”

南方周末:1978年,對于中國是個很重要的時刻,政治解凍、文化復蘇。在1978年的時候,您是什么樣的狀態,那時候在你的視野中,中國政治和社會是什么樣的?文學和思想是什么樣的?有記憶深刻的故事和細節留下來嗎?

白樺:是的,1978年是一個很重要的時刻。那年我新創作的、關于20世紀30年代發生在洪湖地區的大悲劇的話劇《曙光》,正在北京由中國話劇團和武漢軍區話劇團合作演出,那是一部經過一再修改才搬上舞臺的話劇。劇中主角的原型是一個理想主義者段德昌,他是一位與賀龍齊名的洪湖蘇區創始人,黃埔四期的高材生。1930年代初在肅反運動中遭到“欽差大臣”、洪湖蘇區的頭號人物、黨代表夏曦的排擠與懷疑,處死。行刑前段德昌留下了三句話,第一句是:紅軍不要離開洪湖。第二句是:不要開除我的黨籍。第三句是:不要用子彈打死我,留下一顆子彈打敵人。我在賀龍口里第一次聽到段德昌的遺言時,異常震撼。在“文革”中我會經常聯想到那個時期的悲劇,使我更加深切地認識到,在中國接受一個歷史教訓絕非易事,即使是極為慘重的歷史教訓。三十年后的“文革”幾乎就是當年蘇區肅反悲劇的重演。

就是這部戲,從夏到冬沒人點頭通過,只能內部演出。來看戲的都是失去職務的人,如輪椅上的羅瑞卿和一大批脫了軍裝的將軍們。他們第一次意識到自己身上的傷痕和一般干部群眾差不多,而且發現舞臺上反映的往昔生活和“文革”十分相似,而且有某種聯系。但他們只有感動流淚的份,卻無權批準這部使他們動容的話劇。我還記得當時發生過一段小小的插曲,當我們把坐著輪椅的夏衍請到劇院來看戲的時候,一個鍋爐工暴跳如雷,抗議劇組竟然把毛主席欽定的文藝黑線頭子夏衍請來看戲。我們費了很多時間才把他的激動情緒勉強安撫下去。在職而且支持這部戲演出的領導人除了武漢軍區的兩位上將楊得志、王平外,就再也無人了。有關部門的領導人,如中宣部部長張平化等全都避而不見。一位畫家朋友從杭州給我發來一封長篇電報,勸告我“放棄演出,深刻檢討,別為妻兒再添災難,你們家的災難已經夠多的了!”“有些政治上特別敏銳的人們已經寫好了批判文章,并在《解放軍報》拼好了版面”,“他們認為這是一部解凍戲劇,絕好的靶子。”他們在文章里呼吁觀眾“批判這部暴露共產黨殺共產黨的反動作品”。我沒有聽從這位畫家的勸告。

有一天傍晚,楊得志司令員、王平政委突然再次到劇場觀劇,演出結束,他們走到臺上大聲宣布:明日登報在北京公演。許多演職員都哭了。這是一個非常的決定,兩位軍區領導人在北京做出這樣的決定,是不是有些僭越呢?事后,當我們知道他們剛從中共中央三中全會的會場上走過來的時候,才恍然大悟。

南方周末:第四次文代會是在中共中央十一屆三中全會之后召開的,那次會議被看成是中國新時期思想和文化復興的開始,這次會議留給您什么樣的記憶?

白樺:第四次文代會是一個思想解放的大會,特別是作家們的會,出現了多年未曾出現過的、接近真實的聲音。許多畫家、劇作家、音樂家都到作家們的會上來旁聽。只有與會者才能體會到那種春潮澎湃的興奮。我在會上做了一個題為《沒有突破就沒有文學》的發言。第二天《人民日報》用一個整版發表了我的講話。我記得,在我講到反右運動對青年作家藝術家的戕害時,有一位在文藝界領導過歷次運動的人物拂袖退場。我并不以為這有什么不正常,在他的眼里,我走上講壇發言就是“右派翻天”。但巴金、嚴文井、馮牧、陳荒煤等許多前輩作家當即都給予了首肯。胡耀邦事后曾讓人轉告我:他對我的大部分觀點都表示認可,只是覺得至今仍然談到知識分子的安全感問題,好像不夠恰當,他認為“大可不必憂心忡忡”。我當然理解他的善良用心,后來的事實證明,并非我的多慮,而是他過于大意了。