-

沒有記錄!

李斯與泰山文化

2013/10/11 14:52:08 點擊數: 【字體:大 中 小】

李斯是秦代政治家、文學家。他長期擔任秦國丞相。輔佐秦始皇統一中國,并先后隨從秦始皇、秦二世封禪巡祀泰山,在泰山極頂刻石紀功,歌頌秦德。李斯撰文并書寫的泰山刻石,不僅是秦王朝鼎盛的見證,也開啟了泰山碑刻的先河。它是泰山歷史的珍貴紀錄,也是泰山碑刻藝術中的翹楚。

李斯的政治生涯,與泰山有不可分割的因緣。他的一生,凡四次與泰山有關。第一次始于秦王政十年 ( 前 237 年 ) 的 “ 逐客事件 ” 。這是李斯政治生涯中的第一次危機,也是秦國統一天下大業面臨的危機。這時他上了著名的 << 諫逐客疏 >> 陳述天下與秦國形勢,力辯逐客之非,指出:是以泰山不讓土壤,故能成其大 河海不擇細流,故能就其深 王者不卻眾庶,故能明其德。是以地無四方,民無異國,四時充美,鬼神降福。此五帝三王這所以無敵也 ” 進而鄭重提出廣招人才,廣聚資源以完成統一大業的建議,使秦王頓悟逐客之非,也使秦國統一天下的謀略免于夭折 李斯面臨的政治危機亦隨之化解。

第二次是在秦始皇二十八年 ( 前 219 年 ) ,李斯以丞相之職,隨從秦始皇封禪泰山。在 “ 逐客事件 ” 以后的十八年間,李斯盡心竭力輔佐秦王,終于吞并六國,統一天下,成為功高位重的一代名臣。隨從封禪,是他政治生涯中輝煌的頂點。登封之時,始皇命李斯書寫銘文一篇刻于泰山極頂,表明登封成功,內容是 “ 頌秦始皇德,明其得封也 ” 。

第三次是在秦二世元年 ( 前 209 年 ) ,李斯仍以丞相之職隨從二世皇帝胡亥東巡,登上泰山,以禮祀之,于秦始皇刻石上加刻秦二世詔書,仍由李斯撰寫。第四次是李斯在政治上陷入窮途未路之際,由于趙高的挑撥,李斯受到秦二世猜疑。當時陳勝吳廣□□□勢已燎原,二世派人調查李斯之子,擔任三川太守的李由鎮壓不力, “ 群盜吳廣等西略地,過去弗能禁 ” ,以及李斯 “ 居三公位,如何令盜如此 ”(<< 史記 . 李斯列傳 >>) ,使李斯惶恐不安。為了逢迎二世,保全自己,李斯上了 << 論督責疏 >> ,以 “ 城高五丈,而樓季不輕犯也 泰山之高百仞,而跛 牧其上 為喻,勸諫二世加強獨裁,以重刑治亂世,此議一出,殘民以逞的秦二世大悅,結果 “ 刑者相半于道,而死者日成積于市,殺人眾者為忠臣, ”“ 稅民深者為明吏 ” ,使秦王朝加速走身崩潰。

李斯被系獄以后,自負其辯,有功,實無反心,幸得上書自陳,幸二世之 而赦之 ” 乃從獄中上書二世,自述有 “ 七大罪狀 ” 借此歷數擔任丞相三十多年來輔佐秦王,匡定天下的功績。其中 “ 罪狀 ” 之一,就是在泰山刻石紀功,使秦皇父子名揚天下。但這種辯解是徒勞的。趙高輕蔑地說了一句 “ 囚安得上書 !” 李斯的命運便無可換回了。臨刑前,李斯懊悔地對兒子說: “ 吾欲與若復牽黃犬俱出上蔡東門逐狡兔,豈可得乎? ” 這就是流傳千古的 “ 黃犬狡兔 ” 之嘆。

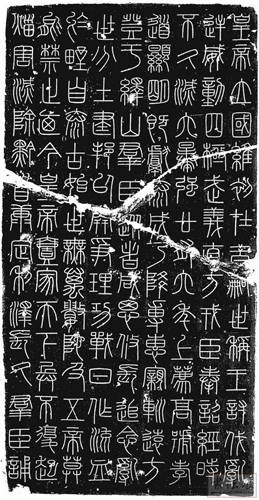

李斯泰山刻石具有相當重要的價值。它是秦篆保留至今的唯一真跡。據 << 史記 . 始皇本紀 >> 載,秦始皇稱帝后曾五次出巡,先后留下泰山、嶧山、瑯琊、芝罘、碣石、會稽六處七篇刻石,皆為李斯所書。泰山刻石堪稱是李斯小篆唯一的傳世真跡了。

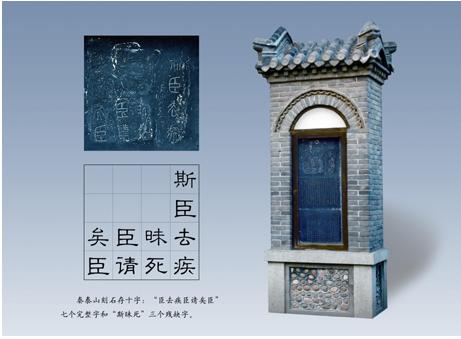

李斯泰山刻石還中國碑刻制度演變的重要見證。李斯泰山刻石矗立于泰山之巔碧霞祠西側。經過兩千多年的風雨滄桑,屢遭劫難,極富傳奇色彩。漢代至隨唐罕有人提起,至宋代開始引起注意。宋真宗封禪泰山時,兗州太守獻出 40 字拓本。歐陽修好友江鄰幾任奉符縣令時,親臨岱頂尋訪此碑,尚存數十字。此后學者劉支專程登岱考察,制成拓本,撰為 << 秦篆譜 >> 一書。歐陽修 << 集古錄 >> ,趙明誠 << 金石錄 >> 都有著錄。明代嘉靖年間刻石被毀,僅存二世詔書 29 字,移置碧霞祠東廡。現流傳 29 字拓本即出于此。清乾隆五年 (1740 年 ) 碧霞祠毀于火,此石遂失。嘉慶二十年 (1815 年 ) 在岱頂整修時被發現,僅余殘石兩塊,存 10 字 “ 臣斯臣去疾昧死請矣臣 ” ,嵌于大觀峰前東岳廟墻外側之 “ 讀碑亭 ” 內。道光十二年 (1832 年 ) 讀碑亭倒塌,泰安縣令徐宗干 “ 索殘石于瓦礫中 ” ,移至山下岱廟中保存。光緒十六年 (1890 年 ) 殘石被盜,縣令毛蜀云大索十日,得石于泰城北關橋下,宣統二年 (1910 年 ) 五月,泰安知縣俞慶瀾在岱廟環詠亭附近專門建亭置放。今存于岱廟東御座,周圍以玻璃鑲嵌,使游客能一睹李斯小篆風采。【原標題:李斯與泰山文化】