-

沒有記錄!

“逐鹿”為何在中原(二)

2013/10/16 17:18:41 點擊數: 【字體:大 中 小】

《山海經》縣圃帝江圖

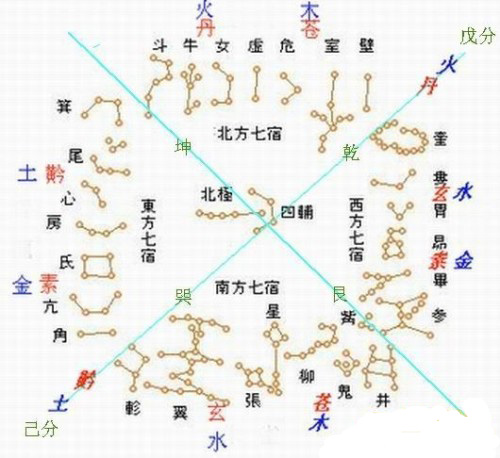

二十八星宿五行圖

麋鹿圖

夏王桀寵妃喜妹圖

二、“原”、“中原”之名出現于炎黃時期

我們應該肯定前人對“原”會意字的最初表述。就是說,“原”的最初含義是泉水從山崖里涌出來。可是,在古代中原地區,為什么會有泉水?“泉水”又是如何涌出來出來的哪?這要從濟水說起。

(一) 濟水是中原“泉”水之源。

“濟水”,古水名,因發源于今河南濟源而得名。它流經山東入渤海,現在鄭州以東的黃河河道就是濟水原來的河道。現在的河南濟源,山東的濟南、濟寧、濟陽等,都是從濟水而得名的。

濟水的地位在古代非常煊赫。古人把有獨立源頭,并能入海的河流稱為“瀆”。中國古代第一部詞典《爾雅》中提到的“四瀆”為:江、河、淮、濟,就是古代四條經中原獨流入海的河流。

河、淮、濟“三水”在中原沒有異議,但對“江”水的理解卻不相同。其實,關于“江”是指長江的解釋一直無法自圓其說。“江”水是指“鴻”水,即后來的“鴻溝”。帝江即帝鴻,古音“江”與“鴻”通。據最古老的先秦古籍地理書《山海經·西次三經》記載:“有神焉,其狀如黃囊,赤如丹火,六足四翼,渾敦無面目,是識歌舞,實為帝江(江讀作鴻)也。”中國文物學會會館專業委員會會長湯錦程先生在《中山湯姓始祖湯江考》一文中認為:“ 湯江天國湯谷人,偒人之始祖,湯江自稱是鴻雁之卵所生,因而史稱其民為‘卵民’。”又說“因卵民認為鴻雁能飛到太陽那么高,是鳥中之王,因而湯江以鴻雁為圖騰,因鴻從江,故而又號‘帝鴻氏’,或曰:‘大鴻’。因此湯與鴻二字同義通用。秦始皇曾伯父秦武王名蕩,為此秦始皇令蕩姓避皇祖名諱改姓為‘鴻’;并改莨蕩渠為‘鴻溝’,所以大鴻即大湯也。”可知,帝江即帝鴻,古音“江”與“鴻”通。“鴻”從“江”,“湯”又與“鴻”同義通用。所以,“鴻”水在上古時期也稱“江”水,是炎帝“姜”氏的發源地。包括天國湯谷在內,其地理位置最早都在中原的“中央之國”,而不是在青藏唐古拉山,或西部的姜(江)水。那樣的解釋不僅自相矛盾,也把中國歷史給搞亂了。

“四瀆”中的“濟”,指的就是濟水,現在濟源城北的濟瀆廟一帶,坐落于濟水東源上,是為祭祀濟瀆神“清源王”而建筑的,也是“四瀆”中惟一保存較好的祭祀廟宇。據我國古代最早一部具有很高科學價值的地理著作《禹貢》記載:“導水東流為濟,入于河,溢為滎,東出于陶邱北,又東至于菏(澤),又東北會于汶(上),又北東入于海。”濟水發源于河南濟源王屋山上的太乙池。源水以地下河向東潛流七十余里,到濟瀆和龍潭地面涌出,形成珠(濟瀆)、龍(龍潭)兩條河流向東,不出濟源境就交匯成一條河,叫水,至溫縣西北始名濟水。后第二次潛流地下,穿越黃河而不渾,在滎陽再次神奇浮出地面。濟水流經原陽時,南濟三次伏行至山東定陶,與北濟匯合形成巨野澤,濟水三隱三現,百折入海,神秘莫測。

一脈濟水,三隱三現,卻至清不濁,堅守其節。這種情操,是中國古代文人士子們畢生追求的境界。雖然,濟水位尊“四瀆”之列,但卻波瀾不驚,溫文爾雅。這種潤澤萬物,澤被百事的品德,正是君子們必備的恩澤天地,不求文達的秉性。與此相對應,中國古代通常把品德高尚,不幕榮華的知識分子稱為“清流”。

撇開對濟水“清流”的品德、氣節和情操評價不說,當其在“三隱”的潛流中,由于水壓較大,便在沿岸一帶的下游地區造就了許多天然地下“清泉”涌上地面。據歷史記載,古代濟水南岸的開封、濟南一帶,泉井很多,僅西周穆王東征夷人時期,就記載開封地區還有“平泉七十”眼之多。

所以說,濟水是中原“泉”水之源,但開封一帶有“原”,即“泉”存在。其實,把“源”、“泉” 兩字合并成為一詞,既有濟源的“泉源”之意,也有開封的“源泉”之意。

(二)“原”自古本是帝王“原圃”之地

關于“原”是帝王原圃的說法,自古以來就存在。

1、春秋時期的鄭國有原圃。

據戰國時期的《左傳·僖公三十三年》記載:“鄭之有原圃,猶秦之有具囿也,吾子取其麋鹿,以閑敝邑”。意思是說,春秋時期,鄭國有用來畜禽獸狩獵的原圃,就如同陜西鳳翔境內秦國畜養禽獸的獵場具囿一樣。你們干脆到原圃中去獵取麋鹿,也讓敝國得到安寧。鄭國原圃,在今河南中牟西。其中“原圃”的“原”,是指最早、或發源的意思;“圃”,指古代畜禽獸狩獵之地。合起來講是說古代最早畜養禽獸和狩獵的園地。此外,從以上記載來看,原圃中還盛產麋鹿,可供獵取。

“原圃”也稱“圃田”,其名稱的出現與古地名圃田澤緊密相關。圃田澤,故址在鄭州東郊到中牟縣城之間,它是中國古代著名的湖澤。據1980年上海辭書出版社出版的《辭海·地理分冊》記載:“圃田澤,一作圃田。春秋時又名原圃,戰國時又名囿中。故址在今河南中牟西,對古黃河下游及鴻溝水系的水量有調節作用”。圃田澤歷經滄桑,雖然由于后來水面淤積縮減,至今湖澤已不存在,但直到明清時期,這里仍然是湖水泱泱,十分壯觀。公元1370年,即明洪武三年,中牟知縣張永泰曾建館驛曰圃田驛,直到公元1643年,即崇禎十六年才廢失。

據戰國時期《墨子明鬼篇》記載:“周宣王會諸侯而田于圃,車數萬乘”。其中的“圃”,就是指“圃田”。又據《毛詩序》記載:“宣王內修政事,外攘夷狄,復文、武之境土,修車馬,備器械,復會諸侯于東都,因田獵而造車徒也。”說明周宣王確實到過中牟的“圃田”。

公元 1643 年,即崇禎十六年,時任清代鄭州州守的張鉞(yue)還有關于圃田澤的描述。他在所撰的“圃田春草”一詩中寫道:“藪澤平鋪嫩帶煙,偶經酥雨倍芊綿。年年占得春風早,懷古重吟甫草篇。”又寫道:“極目渾無際,宣王舊獵場。馬蹄穿翠縱,燕尾掠晴芳。色碧低念黛,薰濃暗然裳。天涯縱有句,吾意感天荒。”

公元1899年,即光緒二十五年,時被吏部任命為鄭州學正朱炎昭也作詩詠贊圃田:“東都行狩幾千年,此是天王舊圃田。鳥下綠無春似海,馬嘶碧甸草如煙。于今鄭野風塵遠,自昔周家雨露偏。幾處牧歌生鐸響,依稀博獸夕陽邊。”“天王”即指周天子。“鄭野”即指鄭國的郊野之地。此事說明,舊時圃田的湖澤濕地景觀,已成為當時的“鄭州八景”之一。

圃田,春秋時期稱作“原圃”,戰國時期又稱作“囿中”。北魏時“東西四十許里,南北二十許里”。因泥沙淤積,“中有沙罔”,被分隔成二十四個淺狹湖泊,其間各有“津流徑通,淵潭相接”。它北通黃河,東連濟水、蒗蕩渠,東南通逢澤、制澤,“水盛則北注,渠溢則南播”。成為黃河和鴻溝水系之間調節流量的水庫。宋代繼續起著調節汴河流量的作用。金代以后隨著汴河的淤廢,圃田澤不斷受到黃河南泛的灌淤。到了公元1573—1620年,即明萬歷年間,已變成一片由若干大小陂塘組成的沼澤洼地,清代以后漸被墾為農田。

2、古代有不少與“原圃”含義相近的稱呼

我們查詢了有關“原圃”的名詞,“原圃”中的”原”,有原野意思。中國最早的一部解釋詞義書《爾雅》認為“廣平曰原。”就是說寬闊平坦的土地稱作“原”,古代一般指中原地區。“原圃”中的“圃”,一般解釋為種植菜蔬、花草、瓜果的園子或種植園圃的人。但是,“圃”也常常與“囿”并用。據南北朝時期歷史學家范曄編撰的《后漢書_靈帝紀第八》中記載,漢靈帝劉宏時期“始置圃囿署,以宦者為令。”有的詞典將“圃囿”解釋為國王特許的獵園。

關于“囿”的解釋,歷史上也有不少。有的將“囿”與“苑”組合為“苑囿”,認為“苑”指敞開式園林,沒有圍墻、柵欄。“囿”指封閉式園林,有圍墻、柵欄。二者都是古代畜養禽獸供帝王玩樂的皇家園林。東漢許慎在《說文解字》中認為:“苑,所以養禽獸囿也。”又說“囿,苑有垣也”。魏晉時期呂忱撰《字林》中認為“有垣曰苑,無垣曰囿”。后人在解釋西周時期著名政治家周公旦所著《周禮•囿人》時認為:“古謂之囿,漢家謂之苑。西晉時期著名政治家杜預注釋《左傳》時,對“原圃”一詞沒有詳細的解釋,只是說“原圃、具囿皆囿名”。唐代經學家孔穎達作《疏》時解釋說:“中牟縣西圃田澤,則原圃地名,以其地為囿,知與具囿皆囿名也,囿者,所以養禽獸,故令自取其糜鹿焉。天子曰苑,諸侯曰囿”。無論古人是從有垣無垣來解釋,或是從上古、漢代不同時期來解釋,或是從天子、諸侯不同身份來解釋,但其“囿”、“苑”作為古代畜養禽獸,帝王狩獵園林之地的含義和用途是沒有改變的。

其實,歷史上與這些含義和用途相關聯的名稱也有多種,如:平圃、靈囿、苑囿、玄圃、縣圃、苑圃、懸圃、園圃、原圃、囿中、苑陵,等等。導致不同稱呼的原因,很可能是歷史時期的不同變遷,導致不同的記載。

綜合上述各種稱呼的含義,它們具有如下共性:一是狩獵之地自古以來為天子所獨占的狩獵之地;二是最早可以追溯到原始先民時期狩獵的地方;三是天子畜禽獸,狩獵的地方有很多清泉涌出;四是畜禽獸,狩獵的地方是一個寬闊平坦的原野;五是所在地有很多狩獵的禽獸,尤其以麋鹿最具有代表性。

3、不同時期的“原圃”稱呼也不盡相同

據西周《穆天子傳》記載:“春山之澤,清水出泉,溫和無風,飛鳥百獸之所飲食,先王之所謂縣圃。”這里“原圃”被稱作“縣圃”,傳說為天神居住之地。“縣圃”也被后人解釋為“平圃”,或“玄圃”。穆天子,即周穆王曾率領西周六師之軍東征中原開封一帶。“縣圃”,即“平圃”,或“玄圃”是周穆王東征期間狩獵之地,自然也應該在中原開封一帶。

據戰國前期思想家列子《列子·楊朱》記載:夏“紂亦藉累世之資……肆情于傾宮,縱欲於長夜。”“傾宮”是夏桀為寵妃喜妹所筑造的宮殿,在九層臺之上,望之欲傾。“旋室”,即玄丘上軒轅氏的宮室。據西周《穆天子傳》記載:“天子升于昆侖之丘,以觀黃帝之宮(室)”。又記載:“天子南游于黃□室之丘,以觀夏后啟之所居”。“昆侖之丘”、“黃帝之宮(室)”、“夏后啟之所居”三者同在一地,都出現在周穆王東征中原開封期間,是其祭祀先王黃帝、夏王啟之地。“原圃”,在這里被稱作“縣圃”,或“懸(玄)圃”,自然也在中原開封一帶。

但是,這一地理位置歷史上曾一度迷失了。據戰國時期屈原《楚辭·天問》記載:“昆侖懸(玄)圃,其凥安在?”意思是不知道“懸圃”在什么地方。東漢著名文學家王逸解釋說:“昆侖,山名也,其巔曰縣圃,乃上通於天也。”意思是“縣圃”傳說在昆侖山頂,有金臺、玉樓,為天上神仙居住的地方,在實際中并不存在。因此,后人多將“昆侖”、“縣圃”之地認作天上的仙境,以后還被編成各種神話故事廣為流傳。

據南北朝時期梁劉勰在《文心雕龍·辨騷》記載:“昆侖、懸圃,非經義所載,然其文辭麗雅,為詞賦之宗。” 唐太宗《帝京篇》之十也記載:“無勞上懸圃,即此對神仙。” 清代紀昀《閱微草堂筆記·灤陽續錄二》:“所謂瑤池、懸圃,珠樹芝田,概乎未見。”古人認為,“懸圃”是上古神話傳說中最高天帝--黃帝的花園和居所,懸于空中,植有各種神樹異草。在此,“玄”和“懸”被通用,真的有點讓人感到有些“玄”的感覺了。看來,盡管“原圃”在此也被稱作“懸囿”、“玄圃”,但他們多不相信歷史上“懸圃”的存在是一個客觀事實。究其原因,或許與夏、商、周人文歷史斷代有關。

據戰國時期的《詩·大雅·靈臺》記載:“王在靈囿,麀鹿攸伏。”《詩·毛傳》也記載:“囿,所以域養禽獸也,天子百里,諸侯四十里。靈囿,言靈道行於囿也。”這里“原圃”被稱作“靈囿”、“靈圃”,或“囿”,并且有“麀鹿攸伏”在其中,已經在客觀現實中存在。

據西漢淮南王劉安主編的《淮南子.墬形訓》記載“旁有九井玉橫,維其西北之隅,北門開以內不周之風,傾宮、旋(軒轅)室、縣圃、涼風、樊桐在昆侖閶闔之中,是其疏圃。疏圃之池,浸之黃水,黃水三周復其原,是謂丹水,飲之不死”。又記載:“昆侖之丘,或上倍之,是謂涼風之山,登之而不死。或上倍之,是謂懸圃,登之乃靈,能使風雨”。可見,傾宮、旋(軒轅)室、昆侖丘、丹水與縣圃、懸圃、疏圃同在一地,即中原開封一帶。其中,“傾宮”是指巍峨的宮殿,望之似欲傾墜,所以而得名;“丹水”即后來的汴水。關于汴水,1931年5月商務印書館香港分館出版發行的《中國古今地名大辭典》注解說:“見《水經注》曰:丹水第六種解釋:汴河古亦稱丹水,汴水的前身是丹水”。所以,“傾宮”、“丹水”均曾在中原開封一帶。

據漢代董仲舒《春秋繁露·王道》記載:“桀紂皆圣王之后,驕溢妄行。侈宮室,廣苑囿,窮五采之變,極飾材之工。”此處的夏桀“宮室”,就是戰國前期思想家列子《列子·楊朱》所記載的夏桀“傾宮”。“原圃”在此被稱作“苑囿”,自然也在中原開封一帶。

據唐代杜甫《八哀詩·贈太子太師汝陽郡王琎》:“忽思格猛獸,苑囿騰清塵。”“格猛獸”是指與猛獸,如老虎、獅子、豹子等大型食肉動物搏斗。“原圃”在此也被稱作“苑囿”。

據公元1776年,清乾隆四十一年《新鄭縣志》即載:“今縣東北三十五六里,有二城相連,其西苑陵,東則制城也。與《左傳注》、《漢書》、《水經注》之說相符。”東城即制城,西城即苑陵故城,位于新鄭東北18公里的龍王鄉古城師村東北部。據唐代譜牒姓氏之學的專著《元和姓纂》記述,商代商王武丁曾封其子文于苑(即苑陵)為侯爵,世稱苑侯。苑侯去世后有了苑侯之墓,墓改稱為“陵”之后,“苑”改為“苑陵”。秦統一六國后,實行郡縣制。公元前230年,秦始皇十七年在今新鄭東北設苑陵縣,治所苑陵城。自西漢至唐,歷代為苑陵縣治,唐代以后并入新鄭縣。“原圃”在此被稱作“苑”、“苑陵”。據東漢許慎《說文解字》記載:“苑,所以養禽獸囿也。”說明這里是秦漢時期畜養禽獸供帝王狩獵玩樂的園林。

雖然,上述記載“原圃”的資料并不完全,但我們卻可以從中看出幾個問題:

懸圃與縣圃、 玄圃字近音同。

囿、靈圃不僅有禽獸生存,還特別記載有麀鹿、麋鹿存在。

縣圃、懸圃、疏圃之地有夏桀的傾宮、旋(軒轅黃帝的宮)室、昆侖丘和丹水存在。

旋、懸、玄,原、苑與“軒”、“轅”不僅二字同音,而且還有地理上的一致性,都在昆侖丘、傾宮、丹水一帶,是軒轅氏黃帝、夏王啟和桀都曾居住的地方,同時符合以上諸多條件的地方并不多,中原開封一帶應該是唯一。

4、甲骨文中“圃”、“囿”等字是相同的。圃字甲骨文作“〓“,像蔬菜在生長的情況。囿字作“〓”也像果樹成行的長著。所以,圃和囿是具有一定栽培和種植面積的菜園和果園。至于以下各字:〓、杞、〓、杏、〓、桑、〓、棗則已為人們栽培的品種、而〓字則為各種蔬菜、果樹的通稱。

到了春秋時期,周王朝日益衰落,列國諸侯開始爭霸,他們都仿照周天王建了自己的圃、囿。例如《左傳》、《國語》等書中均有“魯國有蒲圃、鄭國有原圃、衛國有菟圃、晉國有桃圃”的記載。這些圃、囿的規模也是相當大的。苑囿中雖可能種植一些菜、果,但主要仍然是放牧養野生動物以供天子、諸侯游獵之用。據完成于戰國中后期的《孟子梁惠王下》記載:“文王之囿方七十里。”“齊宣王之囿方四十里”。可見,其面積也是很廣闊的。西周以后,除了周王和諸侯公室的圃囿外,還出現了平民和農民經營的圃囿。當朝天子獨有圃囿的現象出現了根本改變。