-

沒有記錄!

大美開封 風雅汴梁:趙宋王朝 文治天下

2015/4/4 17:38:37 點擊數: 【字體:大 中 小】

王安石變法圖片

反映宋朝文官出行盛況的圖片

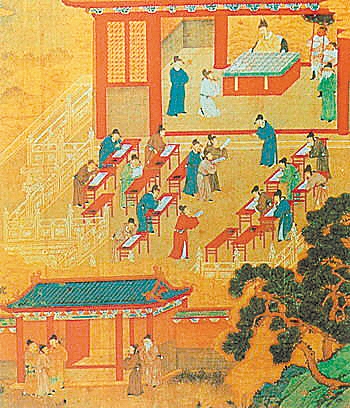

宋朝科舉考試圖片。資料圖片

有宋一代,政治環境復雜多變,內外矛盾錯綜交織。著名學者嚴復曾言:“古人好讀前四史,亦以其文字耳。若研究人心,政俗之變,則趙宋一代歷史最宜究心。中國所以成今日現象者,為善為惡,姑不具論,而為宋人之所造就,什八九可斷言也。”

說起宋朝,我們自然會想到諸多美妙的詩詞、領先世界的科技發明、登峰造極的繪畫……這些輝煌燦爛的文化和成就并非偶然出現,而是當朝者推行重文輕武政策的結果。宋朝在政治制度上以史為鑒,守內虛外,推行“以文治國”的理念,使中國成為世界上最先“以文治天下”的國家。

公元960年,宋朝建立。建立之初,宋朝四面楚歌,周邊民族政權威脅無時不在。在這種狀況下,宋朝為何推行重文輕武政策呢?我們或許可以從宋朝開國皇帝趙匡胤杯酒釋兵權中找到答案。

宋朝在唐朝晚期藩鎮割據和五代十國戰爭不斷的基礎上建立,開國始祖趙匡胤親身經歷了五代十國的種種軍事政變,而他也是因兵變黃袍加身,因此對“天子,兵強馬壯者當為之”有著深切的體會。為了防止歷史重演,他借鑒歷史,限制和削弱將領兵權,將兵權收歸皇帝之手。宋朝建立之后,宋太祖不急于收復北方的幽云十六州,也不立刻收拾十國分裂割據的殘局,而是聽取趙普的建議,奪取統兵大將手中的軍權。

河南大學歷史文化學院副教授田志光說,宋朝重文輕武的治國理念是史無前例的,那是一個文官制度高度發達的朝代。皇帝奉行“與士大夫共治天下”的理念,推行“重用儒臣”的治國方針,在這種政策的感召下,涌現出一大批極具影響力的士大夫。這些士大夫作為治國理政的中堅力量,常以天下為己任,積極入世。宋朝不少享有盛名的文人學者,同樣也是叱咤風云的政治人物。

世人多稱宋朝為士大夫政治。在宋朝,科舉對于政治來說起到了相當重要的作用,人們對科舉十分重視,經過科舉成功以后獲得的榮耀也是前所未有的。田志光說,宋朝推行文官政治,其必要手段就是大力發展科舉。宋朝科舉徹底取消了門第限制,社會各階層的優秀子弟都可以應試入仕。同時,宋朝增加殿試,由皇帝親自主持,考中者皆為“天子門生”,榮耀無比。蔡襄說:“今世用人,大率以文詞進。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;錢谷之司,文士也;邊防大帥,文士也;天下轉運使,文士也;知州郡,文士也。”宋朝讀書風氣濃厚,以文為貴的思想深入骨髓,宋代《神童詩》開篇就寫道:“天子重英豪,文章教爾曹,萬般皆下品,唯有讀書高。”這一政策極大地促進了宋朝科學文化的發展,天文學、機械學、火藥、指南針、造船技術以及詩詞書畫等方面碩果累累,而且在當時遙居世界前列。

為削奪兵權,宋太祖用高額俸祿優禮士大夫,不僅給予優厚的待遇,還曾立下誓言,不許殺士大夫和上書言事者。據史料記載,以宰相、樞密使為例,“有正俸,有祿栗,有職錢,有從人衣梁,又有冬春服,冬陵二十匹、絹三十匹、冬棉一百斤。此外復有茶酒廚料、薪蒿炭鹽……米麥羊口各項,至外官有公用錢,有職田,有茶湯錢,又有添給”。官吏退休后,“又有祠祿,為退職之恩禮”。若非犯了謀反之類的重罪,宋朝誅殺士大夫的事情并不多見。蘇軾因“烏臺詩案”被捕入獄,多虧了宋太祖定下的“不殺士大夫”政策,才逃過劫難。

宋朝歷代都以“不殺士大夫”為戒律不敢有違,在這一傳統政策條件下,宋朝政治開明、言論自由,達到了一種空前的高度。在朝堂上,官員進言只要“隨意得體”,大臣互相爭辯只要有理,皇帝一般不會追究,官員不用擔心掉腦袋,更加不用擔心被滿門抄斬、株連九族。據說,包拯經常在朝堂上和皇帝爭吵,口沫飛濺到仁宗臉上,但仁宗從不記仇,這樣的事情恐怕只有在宋朝才會發生。優禮知識分子的政策為趙宋王朝造就了大批的思想家、政治家以及管理人才。

宋朝統治者為防止藩鎮割據和大臣、外戚、女后、宗室、宦官擅權,鎮壓勞動人民的反抗以及防御遼、夏等侵擾,把政治、軍事、財政大權最大限度地集中到朝廷,建立起一整套專制主義中央集權的政治制度。宋朝的中央政府沿襲唐制,中央設尚書、門下、中書三省。同時,趙匡胤為了防止大臣專權,設立許多機構分割宰相的權力,而且,趙匡胤還特許臺諫官以重權,臺諫官隨時隨事都可以彈劾執政官。

田志光說,樞密院是宋朝主管全國軍政的最高機構,其長官稱樞密使。趙匡胤任用文臣主持樞密院,統管軍政,還設三衙,掌禁兵和廂兵,但無權調遣。樞密院和三衙分掌發兵之權和握兵之重,互相牽制。主管財政的最高機構在北宋前期稱三司,即鹽鐵、度支、戶部,其長官稱三司使。宋神宗撤銷三司,將大部分職權歸戶部和工部。御史臺是專管監察的機構,其長官稱御史中丞,副長官稱侍御史知雜事,主管糾察百官、肅正綱紀。專管規諫諷諭的機構是諫院,宋仁宗時開始單獨置院,其長官稱知諫院事或左、右諫議大夫,凡朝政缺失、百官任非其人、各級官府辦事違失,都可諫正。為皇帝起草文書的機構是翰林學士院,翰林學士等還充當皇帝的顧問。宋初的最高司法機構是大理寺和刑部。

宋朝統一中原后,為改變“方鎮太重、君弱臣強”的局面,除收軍權于中央外,地方行政機構還分權而治,設為路、州(府、軍、監)、縣三級政區。田志光告訴記者,宋初沿襲唐制,將全國劃分為十多道,宋太宗時改道為路。宋朝的路,可以認為是最高地方行政機構,在州、縣之上。宋神宗元豐八年(公元1085年)分為二十三路,各路均設轉運使司、提點刑獄司、提舉常平司、安撫使司。安撫使司俗稱帥司,由本路最重要的州府長官兼任,主管軍政,也兼管民政、司法和財政等。轉運使司俗稱漕司,主管所領州縣的水陸轉運和財政稅收,兼管司法和民政等。提點刑獄司俗稱憲司,主管司法,兼管財政等。宋神宗時,增設提舉常平司,俗稱倉司,主管常平、義倉、免役、市易、坊場、河渡、水利之事,南宋時與提舉茶鹽司合并,增管茶鹽。此外,又設提舉坑冶、茶馬、市舶等司,漕、倉、憲等司總稱監司。監司號稱外臺,具有監察職能,權利頗大。高層政區的職權被幾個行政組織分割,沒有一個行政組織擁有完整的權力,體現了分權而治的政治制度。

各州(府、軍、監)直屬朝廷,為進一步控制地方,北宋朝廷常派京師供職官員到州縣執行中央政令,其職銜為知府、知州、知縣等,全權管理本州的軍、民之政。知州可直接向朝廷奏事,多用文人,并經常調換。同時各府州置通判,規定一切政令須經通判副署,通判可隨時向朝廷奏報府、州的情況。于是,各級官吏層層牽制,事事聽命于朝廷,地方無主動性可言。各州的屬官有錄事、司戶、司法、司理等各曹參軍。錄事參軍主管州衙庶務,糾察各曹稽違;司戶參軍主管戶籍、賦役、倉庫受納;司法參軍主管議法斷刑;司理參軍主管審訊獄訟。此外,還有節度掌書記、判官、推官等幕職官以及州學教授。

各縣設知縣或縣令,另設縣丞、主簿、縣尉等。宋初設判縣事,為一縣之長,后來常以京、朝官領縣者稱知縣事,以選人宰縣者為縣令。知縣或縣令主管一縣民政、司法、財政,如有駐軍則兼兵馬都監或監押。宋仁宗初期設縣丞,為縣令的副手之一。主簿主管本縣出納官物、銷注簿書。縣尉的職位在主簿之下,主管閱習弓手、維持治安,后命兼巡捉私茶、鹽、礬等。

宋朝不以武斷專行而處國事,而以大文德行而治國,可以說開啟了現代化文明進程。宋朝的政治制度經過多次改革,不僅直接控制了地方官員的任免,而且把各州的行政權、財政權、司法權全面地集中到中央。正如朱熹所說,“兵也收了,財也收了,賞罰行政,一切收了”。