-

沒有記錄!

漢時翠云峰上月 初臨隋代老子廟

2013/11/20 11:40:40 點擊數: 【字體:大 中 小】

洛陽上清宮是“道源”、“祖庭”,從道家鼻祖老子在此煉丹悟道算起,已經有2500多年了;從中國道教創始人張陵在此修道算起,已經有1900多年了。道家鼻祖是從洛陽走出去的,中國道教也是在洛陽發軔,而這一切,都與翠云峰和上清宮有著密切的關系。

一

上篇說到,老子在邙山悟道之后,西出函谷,西渡流沙,不知所終,把一個好端端的翠云峰,留于邙山峻嶺之上,懸在人們的惦念之中——難道這樣一個修道、悟道的好地方,就此荒廢了不成?

其實這是多慮了,已有了圣跡仙蹤的翠云峰,不但沒有荒寂,還引得高士頻來,信客蜂擁——到了漢代,中國自生自長的宗教“道教”,在此醞釀并誕生了。

話說春秋既過,戰國時代來臨,老子的道家學說,與托名黃帝的學說聯姻,孕育了“黃老學派”。“黃老學派”像一陣旋風,在洛陽城迅速釀成,又倏忽東移,很快吹到了齊魯大地,在如今的山東境內傳播開來。

當時的齊魯文化,已得河洛文化滋養,渾身帶著河洛文化氣息,現在又接納了從洛陽傳過來的黃老學說,那真是眉眼都像河洛文化了。

齊國的都城是臨淄,臨淄城南,有一個地方叫“稷下”,此地成了“黃老學派”集中活動的地方,于是“黃老學派”在此搖身一變,成了“稷下學派”。再到后來,戰國煙消云散,秦國統一天下,秦始皇坐鎮咸陽,開始焚書坑儒。可是他沒料到:他剛剛在城市強暴了文化,文化便有了“鄉村版”。很多學者,為了避難和保存典籍,紛紛從城中逃往鄉下,其中包括一大批道家信徒。

道家學說一來到民間,便充滿了勃勃生機,涌現出無數高士。其中第一個高人便是張良。當年,他騎著小毛驢,念著《道德經》,輔佐劉邦東征西討得了天下,成為西漢開國功臣。其后出現的第二個高人便是張陵(后又名張道陵)。東漢明帝統治時期,張陵來到洛陽,登上邙山,朝著老子煉丹的地方一屁股坐下去。結果這一坐不要緊,逍遙飄逸的道教,在洛陽有了雛形。

你該說,張陵何許人也,道行竟如此之深?其實他來歷非常,乃是張良的八世孫,沛國豐(今江蘇省豐縣)人。他與洛陽很有緣分,年輕的時候,先在洛陽太學讀書,是一個瀟灑的太學生;畢業后回到他的家鄉,開館授徒,成為大儒。

25歲那年,張陵又來到洛陽,參加了一次由朝廷主持的考試,取得“賢良方正”資格,被分配到巴郡江州(今重慶)做地方官。起初,他滿腔熱情,準備在政治上有一番作為,把自己管轄的地區治理好。后來他慢慢發現,地主豪強掠奪起農民的土地來,就像餓蠶吃桑葉一樣,他想盡辦法也無法阻止。思來想去,他不想當官了,向朝廷寫了辭職報告,辭去了江州令的職務。

不當官了,往哪里去呢?他往洛陽來了。

漢明帝永平十五年(公元72年),張陵來到京城洛陽,這是他第三次來洛陽了,這次他準備長期在此修煉。他來到翠云峰老子當年修煉的地方,一心一意研究《道德經》。

《道德經》很好研究嗎?不是的。《道德經》初成之時,沒有斷句,更沒有注釋,猶如天地未開,混沌難辨。張陵左看右看,上看下看,看不出所以然,直看得桃花也謝了,看得蝴蝶都飛了,還是看不懂。

原來,這“道德”兩字,與我們現在說的“道德品質”概念完全不同。這個“道”,指的是化生萬物(包括人)的原物質以及萬物演化時所遵循的基本法則。這個“德”,指的是萬物順應道而形成的本性和本質,都是很抽象的東西。當時老子將《道德經》分為上下兩篇來寫:上篇為《道經》,37章;下篇為《德經》44章,合起來是《道德經》,共81章。如此鴻篇巨制,論述的是宇宙大理大法,初學者確實不容易掌握。

不容易學,說明學問、哲理深,張陵只好慢慢地學。結果3年過去了,他還是沒有覺悟,沒能悟道。直到有一天,山上來了一只老虎……

二

張陵在翠云峰修道3年后,有一天突然從山上跑來一只老虎。此虎通體雪白,口中叼著一片竹簡,來到他面前,緩緩臥下,拿眼瞪著他,看了他一陣子后,放下竹簡就走了。

張陵不知其意,等到白虎走遠了,才從地上撿起竹簡,不看則已,一看大喜,原來這竹簡上寫的是一道符,符文內容與“道”有關。張陵一拍腦門,豁然開朗,大徹大悟。

他從此悟道,領會并掌握了老子學說的精髓,講起《道德經》來,能夠闡發精微,令人信服。而他舉手投足,竟也能與天地自然相諧了。

當時的天空是東漢的天空,執政的是喜歡道家學說的漢和帝劉肇。他聽說張陵在邙山悟道了,就派朝官拿著他的詔書,讓張陵下山做官,封張陵為三品印綬,并征為太傅。張陵看了,不為所動。接著,漢和帝又派朝官來到翠云峰,封張陵為冀縣侯,張陵還是不為所動。漢和帝第三次派人來時,張陵又拒絕了,不過他讓朝官給皇上捎去一句話:“清心寡欲,天下自治。”此語玄妙,有雙關之意,像是表明自己的態度,又像是勸說皇上無為而治。

為避免受到干擾,張陵決定離開京畿之地,到皇帝看不到也想不起來的地方去修煉。他扳著指頭算了一下,從明帝永平十五年(公元72年)到和帝永元四年(公元92年),他已來洛陽修煉20年了,道教教義已在他腦海中形成,現在是該離開翠云峰,把這些道義放之四海以求印證了。

張陵和老子不一樣。

老子離開洛陽后是一直向西,而他離開洛陽后則一直向東而南,到了桐柏山,再南下來到江西的云錦山,然后又折向四川的鶴鳴山。他每到一處都筑壇修煉。在云錦山,他煉龍虎大丹:一年有紅光照室,二年有五云繞鼎,三年丹成龍虎現,云錦山從此改名為龍虎山。他服用龍虎丹后,返老還童,60歲的他,看上去像30多歲,面色紅潤,行走如風。他在鶴鳴山煉丹時,山神被感動了,百花搖曳,春風呼應,還有一對仙鶴翩翩而來。這些事情看來神乎其神,其實這是道教接近自然之故。那時候人與自然貼近,就像流水流動一樣,由高向低,渾如天成。

順帝漢安二年(公元143年)七月,張陵帶著弟子到青城山降伏妖魔,青城山一帶百姓信服他感激他,紛紛入“道”,大家奉張陵為“張天師”, 尊老子為教祖,奉《道德經》為經典,道教從此建立,劃分了二十四個教區,簡稱“二十四治”(治就是傳教點)。當時規定:凡入教者,需交五斗米以供齋醮之用,后稱之為“五斗米道”。道教還規定:教民,內須慈孝,外須敬讓,不準興訟好斗,嚴禁欺詐民眾,信仰之神是元始天尊和太上老君。

話說這“二十四治”當中,就有一個“邙山治”,即洛陽道區。這說明張陵沒有忘記在翠云峰上得道的一段經歷。《云笈七簽》也把邙山列為“天下第七十福地”。

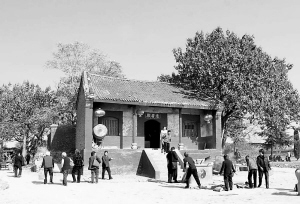

盡管翠云峰受到道教重視,但沒有在此修建道觀。而沒有道觀就等于沒有活動平臺,只可憐:漢時翠云峰上月,年年月月照空枝。

那么,究竟是到了什么時候,翠云峰上才出現了道教建筑呢?是在隋代。

三

話說道教既立,張陵于漢桓帝永壽二年(公元156年)仙逝,享年123歲。

他去世后,他的兒子張衡繼續傳道,他的孫子張魯也在傳道。這樣傳到東漢末年時,天下戰亂四起。在漢中,曹操的軍隊發現了張魯在傳道,而且道行不淺,就匯報給曹操。曹操把張魯請到了洛陽。

張魯來到洛陽,對翠云峰崇敬有加,因這里是他爺爺張陵的悟道之處。他開始認真地在洛陽布道。這樣一來,“五斗米教”才真正在洛陽傳播開來。《歷世真仙體道通鑒》中曾提到這些事。其實漢代道教之風,多次吹拂了北邙之樹——

東漢時,遼東人帛和修道有成,被漢桓帝發現了,想把他請到洛陽來傳道,可他就是不來,桓帝派人前去,把他簇擁到官車上,不由分說送到洛陽。帛和來到宮門前,桓帝問他話,他一直低著頭,不吭聲。皇帝走后,他擔心皇帝還要來問,干脆提起筆,在宮門門板上一口氣寫了400多個字。

此事很快被報告到桓帝那里。桓帝很生氣,命人刮掉門板上的字。可墨跡已滲到木板的紋理中,刮去上面的字,下面又顯出字來。

其實這是帛和寫給桓帝的道義,桓帝不懂,結果放他云游去了。帛和云游一番后又回到洛陽,在翠云峰長住,收徒傳道,最后在洛陽創建了帛家道,成為道教一派。帛家道以洛陽為中心,不斷向外傳播,在道教史上影響很大。

帛和一直到西晉惠帝時才去世,其后的地理學家酈道元,在他所作的《水經注》卷十五中記載:帛和死后葬于翠云峰東北不遠處,墓前有碑,上寫“真人帛君之表”6個字。由此看來,北邙翠云峰,歷來都是道人活動的圣地。到了曹魏時期,有一道士名叫侯楷,長安人,字發光(這已經很有點兒道家意味了)。他來到洛陽之后,更與道教有很深的緣分,因為他得到帛和留下的《三皇內文》。得到此真經之后,他馬上跑到翠云峰上修煉,每日里高聲誦讀《三皇內文》,一直朗誦到附近三棵小松樹都長成了大樹,他就悟道了。許多年之后,人們在那三棵松樹附近蓋了一座“三松觀”。

這些建筑,都是在隋代之后出現的。隋朝是一個很奇怪的朝代,壽命只有30多年,但在30多年中,干了許多影響深遠的大事:修通了大運河,疏通了南北漕運;創建了科舉制,梳理了文官選拔制度。這個朝代既尊佛又尊道,文化普及工作搞得也很好,這是一個辦事效率最高的王朝。

而這一切,多半依賴于隋煬帝。

隨煬帝當權后,初登邙山,站在翠云峰上,往南一看,看到了伊闕,說:“此非龍門耶?自古何因,不建都于此?”身邊有位大臣會說話,回答:“不是不建,而是等著您來建的呀!”因為此前的漢魏故城,是在白馬寺東邊,而自隋煬帝開始,就對著伊闕建起東都,大刀闊斧,好不氣派。伊闕從此有了“龍門”這一稱謂。

隋煬帝辦實事,他撥出專款,在翠云峰上建了老子廟。他又下詔,令大臣楊素和宇文愷,在確定隋東都洛陽城的中軸線時,要“前直伊闕,后據邙山,洛水貫其中”。其中“后據邙山”依據之巔,就是翠云峰。

隋煬帝又令人在老子廟周圍多植松柏,大搞環境綠化。至此,翠云峰綠色四合,鳥語花香,把一座老子廟溫柔地攬在襟懷之內。至此,漢時翠云峰上月,才臨隋代老子廟。那生發于漢代的道教月光,漫灑在老子廟的殿宇之上,使洛陽的道教活動有了很好的平臺,從而為唐代修建上清宮并大力推廣道教,打下了堅實的基礎。