-

沒有記錄!

二程洛學源流大觀(4)道衍九州的伊洛淵源

2013/11/26 14:37:05 點擊數: 【字體:大 中 小】

洛陽“二程”,理學雙鳳。

理學是宋元明清時期儒學的主要形態,是中國封建社會后期占統治地位的哲學思潮。理學也稱道學、宋學、新儒學,其中“二程”洛學出自伊洛,博大精深,后經程門弟子們的接力傳播,西越崤函,南走湖湘,東南匯閩海,傳播廣泛,承繼綿遠。可謂是:

道如日月,學宗洛陽自是儒學根本,

理若江河,風起綠洲本為伊洛淵源。

一

過去講“理學名區”,單指伊川鳴皋鎮,因此地有伊川書院,“二程”在此講學多年而故名。其實在今天看來,“理學名區”應涵蓋整個洛陽,這是因為“二程”的足跡遍洛陽,“二程”的學術活動遍洛陽。

“小哥倆”的家鄉“二程故里”是他們茁壯成長的地方;其次在求學階段,他倆常到安樂窩邵雍家里走動;再其次辭官之后,他們還經常到洛陽文彥博家中談古論今。再往遠處說,他倆曾在登封嵩陽書院講學,程顥曾在山西晉城講學,兄弟倆是以洛陽為中心展開學術活動的,洛陽是名副其實的“理學名區”。

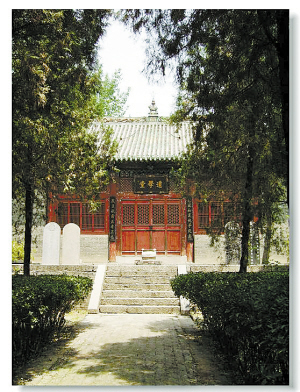

“理學名區”并不是好玩的“旅游名區”,凡是紀念“二程”的地方,多少讓人感到壓抑。嵩縣的兩程祠,給人的最大感覺,就是找不到感覺。雖說一些古建筑保存下來了,如今仍有欞星門、誠敬門、道學堂三進院落,雖然還有綠色植物和紅色花朵,但整體建筑看上去了無生氣。

站在被烈日烤著的院落內,真是沒半點哲思和理趣。干燥的“風”如生澀的“理”,寂寞地掠過五脊六獸,在房頂上一隱身便走遠了,一如程顥、程頤兄弟倆的背影,緩慢而黯然地退出了那個時代。這種氛圍,使人機械地挪動腳步,機械地看碑文和匾額,好像這不是一次采訪,而是一次悼念活動。

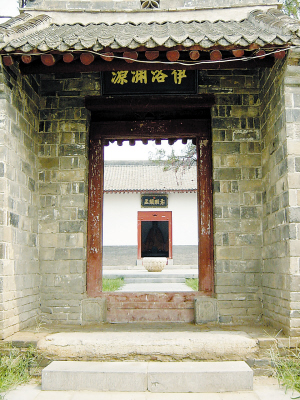

可也就在這時,光緒皇帝書寫的“伊洛淵源”匾額,忽然從毫無生氣的祠堂門楣上“跳”了出來,“伊洛”兩字,風生水起,一下子激活了這個庭院——是啊,說到底,“二程”理學不過是河洛文化的再發展而已,不管后來的理學走得有多遠,抑或走進了日本、越南和朝鮮,其源頭終歸脫不開“河洛”二字。

但看了道學堂,卻又生疑問:里面祭祀的“二程”塑像,哥哥程顥烏須黑發顯得年輕,弟弟程頤白須白發顯得老相!為什么懸殊這樣大呢?一問才知,這是嚴格按照祠成時原版塑像重塑的。至于為啥要塑成這般模樣,還有一個說處:程顥“生而知之”,學習起來不費吹灰之力,很快就成了滿腹經綸的學者;程頤卻是“學而知之”,是通過刻苦讀書,學白了頭發才成為飽學之士的。

其實這只是笑話。你想啊:程顥雖是哥哥,去世時才54歲,所以頭發還是黑的;而弟弟程頤死時已75歲了,是古稀老人了,當然須發皆白嘍。但當地人說這兩人雖為兄弟,個性脾氣卻大不一樣,只有加以區別,才能讀懂二人學術思想上的不同。

二

都有啥不同呢?

道學堂門前有副對聯,上聯“烈日秋霜正者正也”,下聯“春風和氣純乎純矣”——這正是寫他倆的不同:“大程”脾氣好,有耐心,聽他講課如坐春風。“小程”脾氣火爆,對人嚴厲,烈日秋霜是他的性格寫照。

其實,“烈日秋霜”和“如坐春風”都是有典故來歷的。

程頤教學素以嚴厲著稱,強調師道尊嚴。他擔任宋哲宗老師時,每當進講便“以師道自居,侍上講,色甚莊,以諷諫,上畏之”,并堅持坐講。按當時規定,給皇帝講書必須站著,他卻認為站著講不能體現老師尊嚴,為此還專門寫了書面報告《又上太皇太后書》,固執地提出要坐著講,以便使皇上養成“尊儒重道之心”。

對皇上尚且如此,對一般學生能不嚴厲?學生謝良佐第一次拜見他時,他正在看書,一臉莊重。謝良佐說:“為求師而來,愿執弟子禮!” 程頤放下書,接受跪拜,但不說一句話。到黃昏,將其安排在一間破房中,屋頂有窟窿,墻上有孔,雪花時時飄進,寒風刺骨,連照明的蠟燭也沒有。 謝良佐如此生活一個月,受不了,要走,程頤才開始給他授課,并安排了一個好房間。

這件事,有點類似“程門立雪”。程頤怎么總讓學生受苦呢?其實只要看看他的學術理念就清楚了——他在道德修養中,談得最多的是“敬”和“誠”。

他認為做學問要敬、要誠。第一要對老師、對知識心存敬畏,所以就得“程門立雪”;第二要心誠,不論干啥事都要心誠,心不誠肯定干不好,所以學生就得住破屋。

但程顥教學完全和弟弟不一樣,他講課時娓娓道來,很家常很溫馨。當時有個外地學生朱光庭,來洛陽向程顥學習,總共學習了三個月。回去后有人問他:“你聽程先生講課有什么感受?”他說:“好像在春風中坐了三個月。”又說:“先生終日端坐如泥塑人,而接人渾然是一團和氣,和氣而春風也。”“如坐春風”由此成為成語。

一次,程頤為皇帝講經史,正值皇宮內苑百花含苞,柳絲微綠。下課后皇帝起身活動,見垂柳依依,就順手扯下一枝玩耍。程頤見了,說:“春天來時,萬物剛剛發育,皇上不可無故摧折柳枝,不然就有失天道正義了。”皇帝一聽,好心情一下子全沒了,把手中的柳枝扔在地上,怏怏回宮。

程頤的這種嚴厲和認真,幾乎到了迂腐的地步,引起一些文人學士的反感,譬如蘇東坡。司馬光死后,朝廷大享明堂悼念司馬光。儀式結束后,大家還想去司馬光府邸吊唁,但程頤認為這不合“理”,攔住大家不讓去。氣得蘇東坡當場和他爭吵起來,并諷刺他是十足的鄉巴佬。

但反感也罷,諷刺也罷,程頤的學說就是有人去繼承,“二程”的理學就是有人去推廣,伊洛淵源和“理學”高峰就是有人去梳理和造就。

三

理學的推廣和承繼,一是通過老師授課學生聽講的方式完成,譬如楊時就親自聽過“二程”講授;二是通過再傳弟子傳給再傳弟子。譬如楊時傳羅從彥,羅從彥再傳李侗,李侗再傳朱熹。這樣一來,雖然朱熹沒和“二程”見過面,但所學的東西還是“二程”的,學術上的“飲用水”,還是伊水和洛水。

但這些弟子們,承繼洛學的渠道、方法和重點不同。楊時、游酢的貢獻,是直接讓洛學入閩,從而把河洛和閩海聯系起來,把洛陽和福建聯系起來。

最初,“二程”思想是通過課堂講學傳授的,一些話被學員記住了,一些話卻流失了。這些含有哲學思想的話的流失,使楊時感到心疼。他來程門學習后,讓同學們記錄老師的話,使之成為“語錄”,又把他之前同學的課堂筆記整理一番,花大力氣整理出《二程粹言》,校定了《伊川易傳》,使“二程”思想得以比較全面地留存。

除此之外,楊時自己也著書立說,聚徒講學。他先后在湖南瀏陽、浙江余杭、湖北荊州等地講學,這樣一來,“二程”的思想學說得到廣泛傳播,理學的種子也到處開花結果了。

與楊時同是“程門四弟子”的謝良佐、游酢、呂大臨,也向不同的地域傳播了理學,中原、蜀中、關中、閩贛、吳越、湖湘等地,在宋代就都有了洛學的聲音。朱熹更是了不得,他繼承梳理了“二程”理學,整理出《程氏遺書》、《伊洛淵源錄》等書。他雖沒見過“二程”,但他不愧是“二程”的好學生:他把洛學弄成了正統官學,通吃元、明、清數百年,使得天下讀書人走科舉之路時,必須一只手拿著干糧,一只手拿著理學;他搞的《四書集注》,被學子們圈圈點點,成了那時“高考”的教學大綱和猜題寶庫,真可謂是“朱熹成了監考,二程譽滿九州”——程朱理學建立后,先是被元代統治者極力推廣,又在明代大大盛行,一直到清代中前期,程顥、程頤、朱熹三人都是昂首闊步,走在封建主義的康莊大道上,真正是“道衍九州”了。

四

除了“道衍九州”,還有“二程裔里”。

“二程裔里”是“二程”后裔遷徙別地后形成的程氏生活文化區,也是“道衍九州”的傳播形式之一。譬如洛寧縣東宋鄉丈莊,就是有名的“二程裔里”之一。這里的人全部姓程,是由程頤第12代孫程仕謙遷此繁衍成為一個村落的。

到這個村子采訪,可以聽到“二程”后裔用順口溜夸贊此村輝煌歷史:“金底河,分水澗,龍頭槐樹九摟半;柏樹坡,大竹院,牌坊兩座威名傳;兩層戲臺大廟院,卷棚一百擔九間。”這里有繡樓、兩程祠、石牌坊,還有大碑樓。整個村落建筑全是古民居,雖然陳舊,卻有韻味。

“二程”的子孫,有遷至江蘇吳縣和安徽池州、亳州、大華縣的,也有遷至湖北孝感、江西景德鎮的,有遷至山東曹州程樓和河北阜城崔廟小皇村的,也有遷至河南夏邑、登封、濮陽、洛寧的,還有從外地回來定居伊川守墓的。這些程氏后裔,在一定歷史時期享有特權,這是因為其祖“二程”常被皇帝封敕——宋理宗封程顥為河南伯,封程頤為伊陽伯。元文宗又分別加封“兩程”為豫國公和洛國公。清康熙詔令“二程”后裔流寓他方者,概行豁免雜派徭役,并賜給嵩縣兩程祠“學達性天”匾額。乾隆派使臣御祭“二程”,先后撥給祭田60頃90畝,并讓程頤的第25代孫隨駕到曲阜祭祀孔子。光緒皇帝,慈禧太后為兩程祠書“伊洛淵源”、“希蹤顏孟”二匾。清朝末年,程家人打官司,出門打個寫著“程”字的燈籠,連縣太爺都得出衙跪拜。

程朱理學代表的新儒學,還是如今西方研究儒學的重點。美國哥倫比亞、哈佛、夏威夷等大學都設有相關研究院,并定期舉辦理學研討會。總之,理學從古到今就是有人崇拜有人反對,一個人要徹底弄懂理學,怕要費盡移山心力。最后,讓我們以程顥的一首詩來作結語:“云淡風輕近午天,傍花隨柳過前川。時人不識余心樂,將謂偷閑學少年。”

是的——時人不識余心樂,將謂偷閑學少年!

我們這些“時人”,確實很難讀懂老先生了!