應(yīng)是綠肥紅瘦

唐代墓葬中出土的三彩女俑千姿百態(tài),其形象或雍容華貴,..[詳細(xì)]

城村:張氏舊宅

檐下木雕近日,河南省首批傳統(tǒng)村落名錄公布,洛陽有17個(gè)..[詳細(xì)]

端門:一個(gè)繞不

天樞復(fù)原圖(資料圖片)今天與您見面的是《洛陽城門系列..[詳細(xì)]

-

沒有記錄!

邙山列塋三后主——孟昶(下)后主亡國恨 花蕊千古情

2013/11/25 15:35:34 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

上篇說到,孟昶正與他的花蕊夫人飲酒作賦,陶醉于花前月下,沉湎于溫柔之鄉(xiāng),不料北宋王朝的開國皇帝趙匡胤,率領(lǐng)他的軍隊(duì)南征北戰(zhàn),滅掉了幾個(gè)小國,這時(shí)正向小小后蜀進(jìn)軍——孟昶和他的國家已經(jīng)岌岌可危了。

宋軍兵臨城下,孟昶投降亡國

這時(shí)的孟昶,對宋軍的進(jìn)攻卻沒在意。他認(rèn)為后蜀遠(yuǎn)在大西南,四周皆山,蜀道艱難,易守難攻,宋軍一時(shí)半會兒打不進(jìn)來。他還自恃手下有一員大將,智慧超群,可與諸葛亮媲美,只要有他在,后蜀無憂也。

這位大將名叫王昭遠(yuǎn)。史書上說他熟讀兵書,精通兵法,平時(shí)談起軍事滔滔不絕,一套套理論,一個(gè)個(gè)戰(zhàn)例,講得眉飛色舞。孟昶見其聰明過人,就委以重任,讓他統(tǒng)率后蜀軍隊(duì)。

可是,王昭遠(yuǎn)只會紙上談兵,帶兵打仗遠(yuǎn)遠(yuǎn)不行。更可笑的是,王昭遠(yuǎn)自詡諸葛亮,平時(shí)煞有介事,晝察風(fēng)水,夜觀星象,舉止甚是造作。孟昶的母親李太后見他這樣,非常擔(dān)心,就勸孟昶不要讓王昭遠(yuǎn)當(dāng)主將,以免貽害國家。孟昶不以為然,認(rèn)為王昭遠(yuǎn)談起軍事來頭頭是道,好不容易碰到這樣一個(gè)“諸葛亮”,他怎能浪費(fèi)人才?

這時(shí),宋軍已經(jīng)大兵壓境,宰相李昊送王昭遠(yuǎn)出征迎敵。王昭遠(yuǎn)跨上戰(zhàn)馬,對李昊夸口道:“我此次統(tǒng)軍前往,定能擊敗宋軍,打到中原,顯示一下咱的威風(fēng)!”于是三軍開拔,直指劍門關(guān),獵獵軍旗,迎風(fēng)飄揚(yáng),軍隊(duì)的士氣很高。

孰料戰(zhàn)場風(fēng)云變幻,宋軍主力并不正面迎敵,而是抄小路到了蜀軍背后。王昭遠(yuǎn)措手不及,劍門關(guān)失守。可笑這個(gè)“諸葛亮”,三戰(zhàn)三敗,很快成了宋軍的俘虜。

孟昶聞之大驚,趕忙調(diào)兵遣將,并集中全國人力物力,拿出宮中所有財(cái)寶,征得一支大軍馳援。可是,這支軍隊(duì)是臨時(shí)組建起來的,根本沒有戰(zhàn)斗力。統(tǒng)帥是太子孟玄喆,根本不懂軍事,只見他帶著數(shù)萬兵馬,浩浩蕩蕩地緩慢前行,竟用一頂繡輦抬著他的愛姬隨行,還帶上樂師和樂器,一路吹吹打打,竟像婚嫁隊(duì)伍一般。

說荒唐,真荒唐,大軍一路走來,歌聲不斷,路人見了,都竊笑不止。當(dāng)這支軍隊(duì)即將走到劍門關(guān)的時(shí)候,前面?zhèn)鱽硐ⅲ汉笫竦那把剀婈?duì)又潰敗了。

孟玄喆聞訊無心迎戰(zhàn),連宋軍的旗幟是什么樣子都沒看到,就掉頭往回跑。

孟昶聞之又驚,當(dāng)下心中忐忑,于是急令左右出謀劃策。一名老將說:“不必驚慌!宋軍遠(yuǎn)道而來,必然不能持久,我軍目前至少還有14萬大軍可以投入戰(zhàn)斗,請調(diào)兵堅(jiān)守,以克敵軍!”孟昶心中稍寬慰,嘆息道:“俗話說‘養(yǎng)兵千日,用兵一時(shí)’,現(xiàn)在正是將士效命之時(shí),但眼下虎狼之師兵臨城下,京師已成孤城,誰愿臨危受命前去破敵呢?”

議來議去,竟無一人堪當(dāng)此任。這時(shí)宰相李昊站出來了,但不是出來請戰(zhàn),而是建議孟昶投降。這個(gè)李昊,最會起草降書,前蜀王衍投降時(shí),降書就是他寫的。有人干脆趁夜間在他家門上寫了一句“世修降表李家”,也真夠大膽和幽默的了。

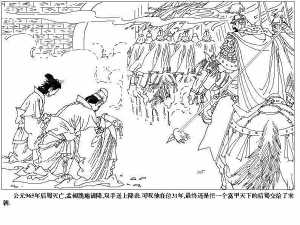

情勢所迫,孟昶只好跪地請降,雙手送上降表,時(shí)為公元965年。孟昶降宋,后蜀滅亡。可嘆他在位31年,最終還是把一個(gè)富甲天下的后蜀交給了宋朝。而自宋朝發(fā)兵汴梁開始到后蜀滅亡,前后不過66天。

孟昶被押至汴梁,七日而亡

宋朝開國皇帝趙匡胤,聽說孟昶投降,心中自然高興,當(dāng)即許諾:孟昶帶上母親及妻兒前往汴梁,定以公侯之禮厚待他。

后蜀一些有骨氣的文人,極力反對孟昶北上,他們對宋朝的抵觸情緒很大,不愿參加宋朝的官員選拔考試,也不愿為宋廷做事,采取了不合作態(tài)度。可是,亡國之君孟昶,卻沒有討價(jià)還價(jià)的余地,他只能按照宋朝規(guī)定的時(shí)限,和花蕊夫人、李太后一起前往汴梁。

說是前往,實(shí)則是被押送。蜀中百姓見了,相擁于道,遠(yuǎn)送故國君主,沿途哭聲一片。孟昶自覺無顏面對百姓,以袖遮面,悄悄哭泣。而送行的百姓中,竟有數(shù)百人當(dāng)場哭暈了。

花蕊夫人看到這一情景,寫了一篇“日記”,這是半闋《采桑子》:

初離蜀道心將碎,

離恨綿綿。

春日如年,

馬上時(shí)時(shí)聞杜鵑。

她很悲哀,很難受,只寫了上半闋,就再也寫不下去了。想想過去,她每日與孟昶吟詩作賦,寫出來的都是清麗之詞,充滿柔情蜜意,可這時(shí)只有亡國之痛了。這樣子一路到了汴梁,宋太祖下詔,赦孟昶無罪,賜孟昶冠帶,封其為秦國公。

趙匡胤這個(gè)人,處理亡國之君時(shí),往往采取“貓耍老鼠”的手段,逮住你,不吃你,戲耍你,然后再殺掉你。他對孟昶也是這樣。他聽說孟昶在執(zhí)政后期揮霍無度,連尿尿用的溺器都要用七寶裝飾,內(nèi)心甚是不屑,說:“孟昶連溺器都用七寶裝飾,如此奢侈荒唐,怎能不亡國呢?”

而孟昶卻仍存有幻想。當(dāng)初降宋,趙匡胤答應(yīng)好好照顧他的家人,但趙匡胤現(xiàn)在見花蕊夫人貌美,改了主意,他覺得后蜀已經(jīng)歸己所有了,亡國之君的夫人也理應(yīng)由他支配。

一日,宋太祖請孟昶赴宴,二人相談甚歡,飲酒頗多。孟昶回到住所后,覺得胸悶腹脹,次日不能進(jìn)食,竟一命嗚呼了。這是孟昶來到汴梁的第七天,當(dāng)時(shí)就有人猜測他是非正常死亡。后來史家也多認(rèn)為是趙匡胤下毒,毒死了孟昶。可趙匡胤卻是一副傷心的樣子,輟朝五日,素服發(fā)喪,又賜布帛千匹,喪葬費(fèi)全由朝廷出。他還為孟昶加謚,以王侯之禮將其葬于邙山。

后人猜測趙匡胤毒死孟昶,原因有二:一是他為了獨(dú)占花蕊夫人;二是他擔(dān)心孟昶天資聰明,成為后患。這里不說孟昶死于何因,單說他死之后,與他同來的兩位女子——李太后和花蕊夫人各有什么反應(yīng)。

李太后聽說兒子死后,沒有哭泣,她以酒灑地,祭告于天,說:“汝不能死社稷,貪生至今日。吾所以忍死者,為汝在耳,今汝既死,吾安用生!”這位性情剛烈的老太太,從此“拒不進(jìn)食,數(shù)日亦卒”,直叫天下人敬嘆。

這時(shí)的花蕊夫人,被趙匡胤納為貴妃。她會接受這樣的命運(yùn)安排嗎?

可憐花蕊夫人,終致以身殉情

若按常理推斷,花蕊夫人不會那么快就答應(yīng)趙匡胤,事實(shí)卻是她很快就答應(yīng)了,被納入后宮,每日里與趙匡胤在一起。這在當(dāng)時(shí)是個(gè)大新聞,不用說朝野輿論不斷,后宮嬪妃也紛紛議論花蕊夫人水性楊花。任憑眾人指責(zé),花蕊夫人卻沒有自責(zé)。她作了一首詩,對此事作出解釋:

君王城上豎降旗,

妾在深宮哪得知。

十四萬人齊解甲,

寧無一個(gè)是男兒。

這就是那首著名的《述國亡詩》。在這首詩里,她只用28個(gè)字就交代了后蜀滅亡時(shí)的情景:面對宋軍圍城,滿朝文武集體無意識,君王率先豎降旗,十四萬人齊解甲,把江山社稷拱手相送。她悲憤地發(fā)問:在國家危亡之時(shí),為什么“寧無一個(gè)是男兒”?

你們這些大男人能投降,我一個(gè)弱女子為什么不能投降?

這首詩后來流傳很廣,令無數(shù)男兒嘆息乃至深深反思。從中也可見花蕊夫人的悲楚與無奈。想當(dāng)年她曾協(xié)助孟昶雕刻石經(jīng),協(xié)助孟昶修明法治、頒刻《官箴》,協(xié)助孟昶編成《花間集》,協(xié)助孟昶建立中國歷史上第一個(gè)國家畫院。她并非一個(gè)只知徜徉于花前月下的美婦人,但君王無斗志,舉國不抵抗,作為一個(gè)婦人,她又能怎樣呢?

趙匡胤看了此詩,竟也感喟再三,更加憐愛花蕊夫人。他以為她解開了思想上的疙瘩,今后要與自己心心相印了。可他哪里知道:花蕊夫人的內(nèi)心,卻是他永難征服的另一個(gè)“后蜀”。

時(shí)光荏苒,趙匡胤每日退朝,必到花蕊夫人寢宮飲酒暢談。而花蕊夫人卻常常懷念孟昶。面對新主懷念舊主,身在異國不忘舊邦,她拋不下孟昶的昔日之恩,放不下那分潛藏的愛,于是親手畫了孟昶的畫像,無人時(shí)偷偷祭拜,以告慰舊主的在天之靈。

一日,正當(dāng)她面對畫像行禮時(shí),被宋太祖趙匡胤撞見,他便問花蕊夫人那是誰的畫像。花蕊夫人急中生智,答道:“這幅畫像,乃是蜀人所傳的張仙畫像,供奉可得子嗣。”太祖聽后釋然,因?yàn)榛ㄈ锓蛉说脑捴杏袨樗麄髯诮哟囊馑肌Zw匡胤大為感動,更加寵愛花蕊夫人了。

可嘆一代君主孟昶,竟成了送子的張仙。

宋宮里的妃嬪們可不管那么多,聽說供奉張仙可得子,便都到花蕊夫人寢宮照樣畫上一幅,虔誠地供奉起來,盼生皇子,得到寵愛。到了后來,送子張仙的畫像,竟從宮中傳到民間,婦女想生育,都跪拜張仙,相沿傳襲,弄假成真。到了晚清年間,民間把張仙男身像改為花蕊女身像,花蕊夫人便代替張仙,成為送子娘娘了。

后人有感于此,覺得歷史有時(shí)真是令人哭笑不得,于是有人寫了一首詩:

供靈詭說是神靈,

一點(diǎn)癡情總不泯。

千古艱難唯一死,

傷心豈獨(dú)息夫人。

傷心豈獨(dú)息夫人!人間的悲劇,在添加了一些鬧劇元素后,便成了喜劇,悲喜交加,無法描述。而花蕊夫人呢,縱使君已去,妾心仍懷君!畢竟伴君如伴虎,整日在趙匡胤身邊,她的這種情思又能掩藏幾時(shí)?花蕊夫人最后還是死于非命。

關(guān)于她的死,有幾種說法。一說趙匡胤后來發(fā)現(xiàn)事情真相,才明白花蕊夫人“身在曹營心在漢”,就逼著花蕊夫人交出那張畫像。交出畫像容易,交出真心卻難,花蕊夫人見事已敗露,竟下毒想謀害趙匡胤。趙匡胤一怒之下,下詔賜死花蕊夫人。另一說是花蕊夫人想更改趙匡胤、趙光義兄弟的“金匱之盟”,不想讓趙光義接班登基,想讓趙匡胤的兒子德昭接班,得罪了趙光義,于是在一次打獵時(shí),她被趙光義一箭射死。還有一種說法,說趙匡胤死后,趙光義垂涎花蕊夫人的美色,威逼她再次為妃,花蕊夫人不從,被殺。

懸疑重重,宋史總是給后人留下謎案。歷史的眼睛,甚至連趙匡胤駕崩時(shí)的“燭影斧聲”都沒有看清楚,何況一個(gè)婦人之死的真相?此后歷代史家,也只能霧里看花,作出幾多推理。更有人鑒于此事,編派故事,寫出詩篇,將孟昶與花蕊夫人的悲情故事訴于筆端:

一自鄉(xiāng)關(guān)動戰(zhàn)鋒,

新愁舊恨幾重重。

腸雖已斷情難斷,

生不相從死亦從。

花蕊夫人死后,隨孟昶葬于邙山。唉,想這洛陽邙山,莽莽黃土,累累墓冢,竟成一部史書!邙山三后主,埋骨于此處,而那個(gè)寫出“恰似一江春水向東流”的南唐后主李煜,又有多少令人扼腕嘆息的故事呢?