-

沒有記錄!

洛陽印象,從一座麗景門開始吧

2016/3/10 11:38:18 點擊數: 【字體:大 中 小】

穿過峽谷和盆地,一條全長四百五十三公里的洛河,緩緩流進了黃河。在黃河與洛河的共同滋養(yǎng)下,孕育了以洛陽為中心的河洛文化和河洛文明。在洛河的北岸,有一座古城,它以五千年文明史的不朽姿態(tài)高居于洛河之陽,以河為名,它就是洛陽。

從夏朝第一個在洛陽建都開始,到公元九百三十八年五代十國時期的后晉滅亡,以洛陽直接作為王朝都城的時間有一千六百年左右。因此,洛陽成為了中國歷史上建都年代最早,時間最長的城市。

在人們看來,再悠久的歷史也得挖出來個“秦磚漢瓦”來證明它。1959年,偃師市二里頭夏都遺址的發(fā)掘,更是讓這片土地從此和中華文明的起源有了千絲萬縷的聯系。不僅證實了夏王朝的存在,也揭開了那些在傳說中被掩蓋的歷史面貌。洛陽不僅被譽為“華夏文明的發(fā)源地之一”,更被譽為“中華民族的發(fā)祥地之一”。

宋代文人司馬光詩云:“若問古今興廢事,請君只看洛陽城。”洛陽的歷史,就是一部濃縮了的中華興廢史。如今的洛陽,雖已不見了東周王城的壯觀,漢魏故城的巍峨,隋唐洛陽城的繁華;曾經的輝煌,早已被兩千多年的歲月流逝和朝代更迭所埋葬,但伏于塵土里的殘垣斷壁,仍記錄著昔日的輝煌。如今,這個自古被稱為“中華帝都”的地方,也隨著時代的變遷在濃厚的底蘊中呈現出新的姿態(tài)。

古城煥新顏,引來了游人,熱鬧了老街。

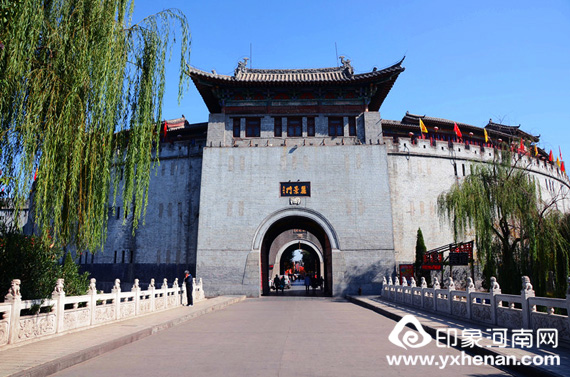

一句“洛陽牡丹甲天下,麗景城樓世無雙”,不僅讓本就揚名的洛陽牡丹更加名揚天下,還把深埋在歷史里的麗景門給挖掘了出來。不僅讓游人揣摩著能和洛陽牡丹齊名的麗景門是個什么模樣,更使游人產生了怎么把“世無雙”的它好好游玩一番的好奇心。

看到了麗景門,又不是麗景門。

那個記載于歷史上,有著中國最為典型、最為優(yōu)秀的城門,號稱“中原第一樓”,“古都第一門”的“麗景門”早已幾番毀于戰(zhàn)火。如今看到的是2002年創(chuàng)新性開發(fā)再建,以仿城廓墻式樓體建筑,集合吃、住、游、購、娛為一體的旅游景區(qū)。

麗景門始建于隋,繁榮于唐,歷經金元明清,幾經毀建重修。《唐兩京城坊考》中記載,東都皇城西面有兩門,南曰麗景門,北曰宣輝門。據說,最盛時城墻高四丈,壕深五丈,闊三丈,都城南、北、西三市共有一百二十行,三千余肆,四壁有百余店,貨品如山積……那時,麗景門作為隋唐洛陽皇城的西大門之一,靠近洛河,處于南北大運河的交匯處,為天下舟船云集,填滿河洛,在此進行著各種商品的貿易。

輝煌的盛景雖已湮滅在歷史中,但仍阻擋不了人們想去感受它的熱情。不到麗景門,枉來洛陽城。2004年復建竣工的麗景門,成為了游人體會和感悟洛陽古城的標志性建筑之一。

穿過金業(yè)路,可看到麗景門整個建筑由城門樓、甕城、箭樓、城墻和麗景橋(古時為吊橋),護城河等部分組成。抬頭仰望,其城垣高厚,月城宏闊,整個城墻呈半圓形聳立。目光所處,重門疊關,氣勢磅礴,雖是現代復建,我們也不妨去通過它來感受來自于歷史的悠遠和厚重。

走上麗景橋,穿過護城河,可看到城門由甕城和內外兩道門組成。上有箭樓高縱,內望甕城寬暢,城樓之內,門市環(huán)繞,各類商品盡現眼底。城樓之上,巍巍古廟立于其中,城隍廟、觀音閣、九龍殿、三神殿、娘娘殿等成為了游人來此祈福納祥之處。穿過城門洞和甕城,目之所及,門市連接。緊挨門樓之處的南北街巷,各種書法字畫、筆墨紙硯皆在此處。

沿著麗景門的青石路直走,就是洛陽老城最為熱鬧的西大街了。

洛陽老城的西大街是洛陽古城區(qū)保存較為完整的歷史街區(qū)之一。它背著巍峨高大的城樓,安落于此處。行走在錯落有致的街巷,閑逛于淳樸民居院落,兩邊林立著無數傳統(tǒng)店鋪,大多以明清風格為主,一家緊挨一家,熙攘的人流來來往往,熱鬧,休閑。是為數不多至今還保留著洛陽老城最具代表性傳統(tǒng)民俗風貌的歷史文化街區(qū)之一。

放眼整個西大街,招牌林立,旗錦飄揚。在青石路的兩旁擺滿了極具有當地特色的傳統(tǒng)小吃和工藝品。不翻湯、果子油茶、牡丹餅、銀絲酥、唐三彩、牡丹瓷等等,通過這些都能夠感受到洛陽豐富的歷史文化和地域特色。游人三五成群,游走于各個門市之中,或品嘗,或欣賞,也有的就只是為了消遣而閑逛,在不急不躁中感受熱鬧,在閑言碎語中體會鄉(xiāng)音鄉(xiāng)韻。

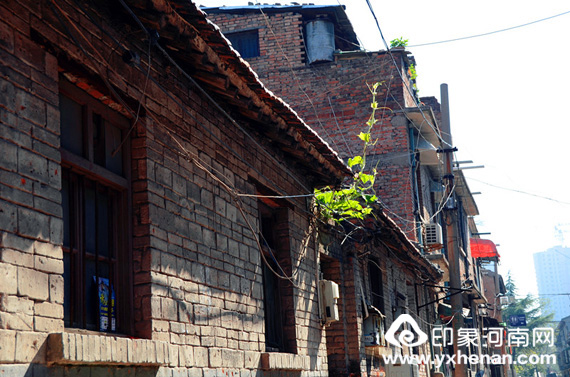

而這樣的老城古區(qū),卻又在破敗、不美觀的尷尬中,成為了被改造的首選。一條古街,要經歷多久,才能孕育出它的獨特;一條古巷,要經歷多久,才能體現出時間的滄桑;一座古屋,要經歷多久,才能成為精神的向往。

沿西大街直走,分布在此處的大街小巷,都帶著它獨具特色的名字,如歷史一般鑲嵌在灰墻磚縫中。安樂北街、井胡同、公元巷、魏家街、里仁巷等,如這些延續(xù)著古城歷史的街道名稱一樣,每念出一個,就是一段飽滿的記憶。

大街小巷的名字還在,居住在此中的主人卻不見了,很多院落的門漆墻面早已剝落,爬滿藤蔓雜草。據小巷中的老人所講,這里被規(guī)劃為改造區(qū),大多數早已遷走,只剩下一些老人獨獨眷戀著這里,遲遲未搬。而處于老城區(qū)的部分街道小巷,有些已成廢墟。

寂靜的小巷,門前的老狗,小販的吆喝,休閑的慢時光,都是老人們不舍和留戀的吧!

西大街在游人的熱鬧中,店主的繁忙中度過每一天的夕陽,迎來又一晚的燈火。

來此的游人不知道,經營店鋪的“掌柜”不知道,在他們身后的大街小巷,除了那些作為指路標識的名字,還有誰留意著它們此刻的模樣。

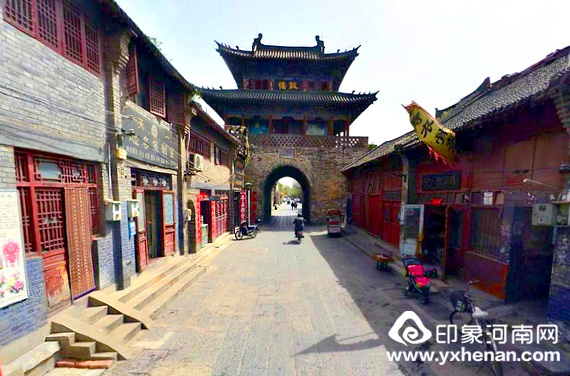

青石鋪就的小路穿過南大街向東,就是和西大街相連的東大街了。自東大街的中段望去,鼓樓和麗景門遙遙相望。它們一東一西組成了包括東西大街、南大街在內的洛陽老城較為完整的歷史文化街區(qū)。我們遺憾于麗景門以“新古跡”的形式出現,只能從重建中找尋當日的風采,我們慶幸于鼓樓的保存,它是真文物在歷史上的記載。

鼓樓,正名“譙樓”,距今已有三百五十年的歷史。據《洛陽縣志》記載,鼓樓原建于府前街福王府(今青年宮廣場),明萬歷四十二年(公元1614年)建福王府時移建于東大街,清順治十三年(公元1656年)和清乾隆十年(公元1745年)曾兩次重修。

鼓樓是一個用大青磚砌成的約三丈余高的劵臺,臺下拱劵門洞為行人通道,寬一丈五,高二丈,劵臺兩邊修有三尺臺階登樓之道。拱券門洞之上,東端石匾刻“就日”,西端石匾刻“瞻云”,均為楷書,為金代中京留守親書。“就日瞻云”一詞,出自《史記·五帝本紀》:“就之如日,望之如云。”原指賢明的君主恩澤施及尤民,后多比喻得近天子的意思。在古代,很多古城和牌樓上都書有此字。

如今的麗景門和鼓樓都被時代重新賦予了“新生”。那個曾經在歷史上被用于行政和防御功能的城樓,那個白天報時、夜間報更的鼓樓,早已用商業(yè)化的手段,經過改造,使它們成為了具有觀賞和游玩性的旅游勝地,開放地接納著來自各地的游人。

觀景賞物,品小吃,看民俗,飯飽之后,買一兩件小玩意兒,或贈親朋,或隨手把玩。散步在老城古街,您可以感懷此處承載的歷史,也可以只為這一份熱鬧,這一份悠閑。

洛陽印象,從一座麗景門開始吧!