-

沒有記錄!

鄉村,從“空心化”到“棲息地”

2015/11/13 15:45:11 點擊數: 【字體:大 中 小】

目前,我國傳統村落有一部分正在消亡,保護與發展如何協調推進是一道難題。

回歸鄉村是很多城里人的夢想。

制圖 邱 玥

江西景德鎮瑤里古鎮,水鄉墨韻讓人流連忘返。

制圖 邱 玥

嘉賓:

中國城市規劃設計研究院村鎮規劃

研究所副所長 靳東曉

中國科學院地理科學與資源研究所

研究員 胡序威

同濟大學建筑與城市規劃學院

副教授 張立

“有人說,農村都‘空心化’了,還搞什么建設?這種看法是不正確的。”國務院副總理汪洋在近日舉行的第二次全國改善農村人居環境工作會議上明確表態。

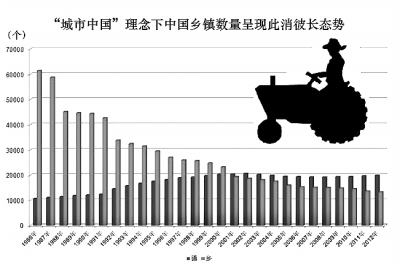

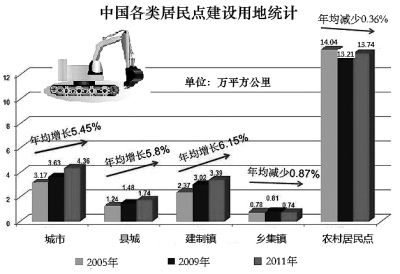

數據顯示,盡管從2000年至2014年,中國城鎮化率已由36.2%提高至54.77%。但戶籍人口城鎮化率尚不足40%,農村人口數量仍十分巨大,且相當一部分轉向非農就業的人口仍居住在農村。伴隨城鎮化浪潮,農村人居環境改善和傳統村落文化保護的矛盾如何破解,如何避免城鄉差距進一步擴大導致未來付出更大代價……圍繞今后鄉村發展的若干緊迫議題,記者采訪了有關專家。

A 環境整治:“盆景”還是“風景”

【數說】目前,我國鄉村建設的欠賬仍十分突出:39%的農村地區沒有實現集中供水;3917個村不通電,影響近380萬人;對生活垃圾處理的行政村比例為37%;對生活污水處理的行政村比例僅為9%;11%的行政村公路沒有實現硬化;全國農村危房約2700萬戶,即使按照每年中央補助支持改造266萬戶計算,徹底完成改造任務尚需十余年時間。

記者:“十三五”規劃建議明確提出,要堅持城鄉環境治理并重。當前農村建設發展還存在哪些突出“短板”?

張立:各地農村發展水平差異巨大,首先表現在基礎設施條件的差異。比如水、電、氣等公用設施,在發達地區基本是完善的,而不少貧困落后地區甚至還沒有通上電。這意味著這些村子還不能夠接收外面的信息,不能傳播現代文明。其次,農村的污水排放、溝渠治理、垃圾清運等問題非常突出。不僅僅是欠發達地區,而且在發達地區農村的垃圾治理、環境治理問題也很嚴重。即使是經濟發展最為活躍的廣東省,農村的垃圾治理前兩年也才剛剛開始,改進的余地還很大。再看一些其他經濟相對較弱的省份,這些問題同樣突出。此外,在道路建設和公共交通層面,仍然還有相當一部分村莊的道路硬化沒有得到解決,對外交通極為不便,村內道路也不完善,基本的生產、生活設施十分匱乏。

靳東曉:目前“美麗鄉村”或者是說“新農村建設”試點大多是通過國家及各級政府資金投入和政策扶持來建設的,推廣難度大。但是當我到了這些落后地區、貧困地區實地看過以后,我覺得這個試點的復制雖然難度大,但是還是有必要進行推廣。就農村的落后而言,其實是我們國家歷史上的一個欠債。我們過去對農村投入不夠,今后要逐漸補回來。

胡序威:“十三五”規劃建議指出,要推進城鄉發展一體化,開辟農村廣闊發展空間。如果說農村發展是我國經濟建設中的“短板”,那么農村人居環境則是“短板中的短板”。平坦路、干凈水、放心房,這些已經在國內多地精心培育的試點“盆景”中實現了,“盆景”成長為全覆蓋“風景”,還須把握“十三五”重要戰略機遇期。

安居才能樂業,而同時,只有樂業才能保證長久安居。目前,廣大欠發達地區、貧窮地區由于缺乏特色產業,有很多地區脫貧后又返貧了。因此,必須要推動以產業化為基礎的農村社會的發展。大力發展當地基礎服務設施,尤其注重第三產業發展,通過經濟發展為當地貧窮縣提供更多的就業崗位,支持這些地區實現內生性增長,才是改善農村人居環境的要義所在。

B 規劃建設:“標準”還是“個性”

【背景】90%以上的村莊生活垃圾實現治理、100個縣開展開發性金融貸款領投的農村污水治理試點、城鄉自來水一體化水平由現在的21%提高到33%……在未來五年各項“硬指標”落實過程中,各地可以因地制宜,結合本地情況來選擇不同突破口。業內人士指出,“十三五”期間,我國鄉村建設將進入“標準化”+“個性化”時代。

記者:伴隨城鎮化浪潮,鄉村規劃應如何保留傳統風貌,留住鄉愁?

張立:要正確對待鄉村規劃與村莊建設的關系。這兩年各個省鄉村規劃的編制非常熱鬧,甚至有些省份把村莊規劃作為增收的一個重要利潤增長點。但我們在實際調研中發現,村鎮規劃管理與土地利用方面,仍存在諸多問題:一是規劃指導思想、方式方法與內容,不適應新型城鄉關系構建與農村發展要求;二是土地的供給模式與利用格局不滿足土地合理利用的總體目標和鄉村建設發展的實際需求。

靳東曉:我個人認為,并不是所有村莊都需要規劃。一部分發展速度相對較快的,基礎設施急需全方位改造的,或是公共服務設施需要大規模配置的村莊,可以通過規劃的引導,加快村莊環境面貌的改善。而對于全國大量的村莊,應當通過優秀村莊案例的示范作用,讓村民或者是以村委會為主體,來參照這些優秀的案例進行自主設計。規劃師只需要適當為其規劃安排一些公共服務設施即可。

與此同時,國家應主導研究適合各地情況的市政項目。比如農村無法按照城市的方式建設污水處理廠,但是針對不同的地區,可以推薦適合的污水處理方式,或是氧化塘或是通過沼氣池,等等。換句話說,給農民提供一定的技術,而不是幫他們做規劃,這一點更重要。

胡序威:縮小城鄉差距,要大力推進新農村建設、城鎮一體化、城鄉協調發展。多規合一的重點應該是搞好城鄉規劃,把多規合一落實。同時加強環境保護意識,加大生態修復力度,保護生態的成果。加速貧窮縣脫貧致富,把資金、信息從發達地區向周圍欠發達的貧困地區轉移和流動,從而更好地帶動周圍的地區發展起來。

C 激活動力:“空心”還是“歸宿”

【案例】目前我國已有2.74億農民工從鄉村來到城市,部分農村正呈現“空心化”。在蘇北地區某地,一個自然村只有12戶人家住著11個人,還有2/3的人口離鄉在外。與此同時,行政區劃調整也在一定程度上加劇了鄉村的衰退,不少被撤并的村莊人走屋空。

記者:如何促進鄉村活力回歸,讓鄉村成為人們心靈的歸宿?

胡序威:內生動力的匱乏是阻礙農村發展的最根本原因。要逐步加大力度縮小城鄉差異,縮小區域間、城鄉間的差距,形成可持續的發展模式。在強調提高經濟效益的同時,還要同步提高生態效益、社會效益。過去,我國經濟在高速發展時期,強調提高經濟效益,但對空間布局不夠重視,造成城鄉差距大的客觀事實。如果不能縮小區域間、城鄉的差距,那么,發展將不可持續。因此,要加強中部地區的發展,促進發達或較發達地區與貧窮地區的協調發展。

靳東曉:農村人口的流動,受諸多因素的影響。這在個體間的差異非常大,比如年齡、學歷、收入等;受外部環境的影響也非常大,農業的基礎、村鎮的面貌、區域產業的發展、交通變化、地方文化等。農村人口流動還隨政策的引導發生變化,就是在自身因素和外界環境不變的情況下,政策會起到極大的引導作用。當前我國二、三產業向大城市或者向發達地區集中的程度很高,西部或者一些落后地區本身的貧困面很大,工業基礎也較落后,經濟基礎實力不強,那么今后靠什么發展呢?光靠旅游、休閑、農業帶動廣大貧困落后地區經濟發展肯定是不夠的,未來對這些欠發達地區,尤其是貧困地區,不但要做好財政的轉移支付及產業轉移,而且還要作一些政策的相關調整。

張立:農村的老齡化將是一個加速化常態。我國人口普查統計數據顯示,農村的老齡化程度比城市要高,而且高不少,并且目前2億多農村外出務工人員中將來很大一部分還會回到農村,也將進一步加劇農村老齡化。對此,一方面,需要為農村提供老齡化設施,提供老齡化服務;另一個方面,就是應提高農村老年人的晚年生活質量。在日韓等國家設立有農村公共服務中心,老人60多歲還在做他力所能及的工作,比如修剪綠植等。并非為了生計所迫,他們只是想讓自己的生活過得更好一點,或者希望在社會上找到自己的位置,讓心靈有一個美好的“棲息地”。反觀中國農村老人,有相當一部分呆在家里就是消磨時間。這不僅是一種資源浪費,而且也不利于老人的身心健康。當前,農村的老齡化趨勢不應只是消極看待,而要想辦法讓這些老人成為農村社會或者農村社區的資源并加以開發。 (本報記者 邱玥)

- ·怎樣理解鄉村文化?

- ·傳統村落保護與鄉村旅游之間的矛盾可解嗎?

- ·河南首批“水美鄉村”出爐 16個村鎮榜上有名

- ·留住歌聲中的鄉愁——中國鄉村音樂去哪了

- ·中國美學:在城市與鄉村之間

- ·2014河南十佳美麗鄉村風采秀

- ·鄉村大集與民俗文化

- ·廣東云浮:“活化”鄉村歷史文化資源

- ·西寨鄉村記憶館:留住那片鄉愁

- ·鄉村如何“種”文化

- ·美麗的村莊請你留下來——代表委員談鄉村文化

- ·農業部全國確定1100個“美麗鄉村” 河南46鄉村

- ·2013婺源·中國鄉村文化旅游節暨“山花獎”全國

- ·河南加快發展鄉村旅游 打造具有河南特色的旅游

- ·鄉村響器

- ·唐代鄉村社會的權力網絡

- ·南豐鄉村的假面舞季

- ·別讓鄉村文化“癟”下去

- ·炎炎夏日鄉村游

- ·炎炎夏日鄉村游(下)

- ·鄉村劇團無可奈何花落去?——北京延慶縣周四溝

- ·河南小皇后豫劇團:過年送戲到鄉村 成立20年來

- ·城市化與古民居的“矛與盾”——“任家古宅”

- ·天津四座老火車站列為市級文物保護單位 是外國

- ·鄉村非遺保護呼喚民資參與

- ·河南“鄉村梨園春”:“草根舞臺”讓老百姓唱主

- ·河南公益無限藝術團走進鄉村

- ·千名攝影志愿者千幅作品送千家 用公益活動的方