-

沒有記錄!

72載尋兄苦旅

2013/8/28 16:34:39 點擊數: 【字體:大 中 小】

核心提示:那年,哥哥25歲,為了心中的革命理想,毅然地離開了家鄉;那年,弟弟8歲,看著最疼他的哥哥離去的背影,淚眼相送。突然,噩耗傳來,兄長杳無音訊,弟弟從此踏上了一條艱難的尋親之路。70年了,茫茫人海中,他是否還能找回那個可親的背影?哥哥武懷讓,1899年出生于孟縣城內南街,早年參加革命,1936年在當時的蘇聯遇害。弟弟是仍在孟州居住、今年已92歲高齡的武懷諤。

11月2日上午,孟州市會昌辦事處西街村92歲的武懷諤老人拿出了中國革命軍事博物館編輯研究處寄來的公函,公函上稱:中國革命軍事博物館在《土地革命戰爭館》的“中央軍事領導機構沿革”表中增加了武胡景任臨時中央軍事部長的內容。武胡景即武懷讓,是武懷諤找了七十多年的二哥。

天涯相隔 兄弟一別成永訣

上個世紀20年代,在當時的孟縣,憨厚的私塾先生武凌漢膝下有三個兒子:老大武懷謙,老二武懷讓,幼子武懷諤。武懷謙和武懷諤都是本分的孩子。而老二武懷讓卻讓武凌漢高看一眼,他思想活躍,敢向黑惡勢力挑戰。

1924年7月份,武懷讓從唐山回家,說要和同學一起去德國留學。或許知道二哥要走吧,那晚,8歲的武懷諤死活要和二哥一塊兒睡。興奮中的二哥給他講起了俄國十月革命和中國“CP”救窮人的故事。第二天,武懷讓帶著滿腔的革命理想走了。誰也不知道,這一別竟是兄弟倆的永別。

1936年7月份,在駐馬店一家油坊當徒工的武懷諤突然接到二嫂的弟弟從山東轉來的信。他迫不及待地拆開這封盼望已久的信件,可沒等看完,他便面如死灰:二哥在莫斯科失蹤了!

離家當學徒以來,他不時聽人說共產黨被砍頭的事,他感到二哥說的“CP”就是“共產黨”。不能明找只能暗尋,他既不四處張貼尋人啟事,又不像找普通人那樣見人就問,聽說啥地方槍斃共產黨,他就想盡辦法去看,聽到有人談論鬧學潮的事,他就側耳細聽,希望找到蛛絲馬跡。然而,時間一天一天地過去,武懷諤盼來的卻是一次又一次的失望。

苦苦尋覓 一波三折終無悔

從1936年到1949年,武懷諤輾轉河北、山東、江蘇、黑龍江、浙江等省市尋找二哥……他一路走來一路查尋,可始終沒有消息。堂弟勸他:“哥,你的心也盡到了,找不著就死心吧!”他倔強地說:“俺就是找到頭發發白,也要找!”

全國解放后,武懷諤成了國家干部,他認為加快尋兄步伐的時候到了。其實,尋找武懷讓談何容易,武懷讓長期在白區工作,有關他的個人資料少之又少,且武懷讓參加革命后前前后后用過13個化名,找起來更難了。

1957年6月份,反右運動開始了。武懷諤并不知道,當他急切尋找兄長的時候,一直不曾與他謀面的二嫂侯志已通過努力將情況反映到了中央政府。1957年,中央政府追認武懷讓同志為革命烈士。

柳暗花明 英魂終歸故里

1972年,退休后的武懷諤把所有的精力和財力都用在了尋兄路上。查閱書刊、寄信求證、外出調查,能用的方法他全使上了。上個世紀70年代,各地黨史部門大多癱瘓,許多信件寄出后沒有音訊。

1983年1月5日,來自著名黨史專家胡華的一封有價值的回函引起了他的注意。胡華稱:“武胡景是由黨的特科機關派往莫斯科學習的,此事陳養山同志大概記得。”接著他又寫信給時任最高人民檢察院副檢察長的陳養山,陳養山說:“我沒有同武胡景同志見過面,他可能是1933年春或初夏,調任中央特科負責人的。”原外交部副部長曾涌泉說:“1922年夏,我考入唐山交大預科二年級。當時唐山的黨團組織負責人是鄧培同志,交大的黨團組織負責人是武懷讓同志。”時任中顧委副主任的薄一波說:“吳夫敬(即武懷讓)是五四運動的積極參加者,早年入黨。”

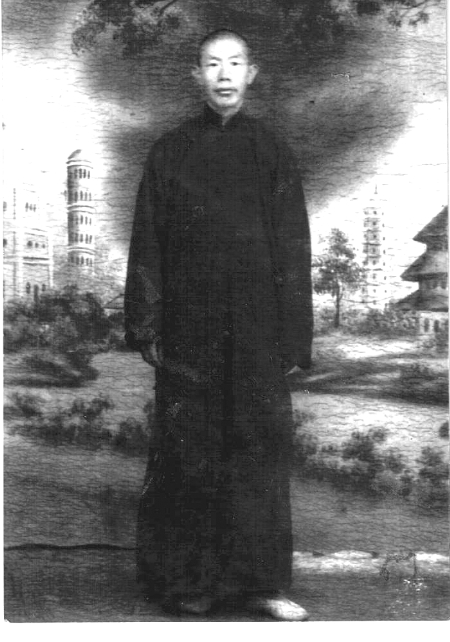

一次偶然的機會,當地的一位自由撰稿人依據他提供的資料撰寫的傳記在某黨刊上發表,引起了強烈反響。北京市的涂勝華看到后,寄來了武懷讓在莫斯科東方大學時的珍貴資料,并稱解放軍后勤學院教授王健英的兩本著作《紅軍統率部考實》和《中共黨史風云人物》里均有武懷讓的事跡。《中共黨史風云人物》如是記述:1931年年底,武胡景被調回上海,擔任中共臨時中央軍事部部長。他是中國共產黨的優秀黨員,堅定的無產階級革命家,杰出的中共白區地下工作高級領導人,中共中央白區軍事工作主要領導人。

2006年6月5日,武懷諤終于得到了一條殘酷卻真實的消息:二哥早在1936年被誣陷死在了當時的蘇聯。

隨后,中共中央宣傳部主辦的專題欄目《永遠的豐碑》以“天地能知忠烈心”為題向全國鄭重介紹了武懷讓的革命業績,全國數百家黨報給予了轉載。當地政府還根據武懷諤提供的資料出版了《武懷讓傳略》。為褒揚英烈,省、市、縣三級政府聯合投資數十萬元建造了武懷讓紀念館。今年2月份,孟州市委決定將武懷讓紀念館定為廉政教育基地。【原標題:72載尋兄苦旅】