-

沒有記錄!

張鈁的救贖:一次持續五年的賑災行動

2013/11/1 18:06:08 點擊數: 【字體:大 中 小】

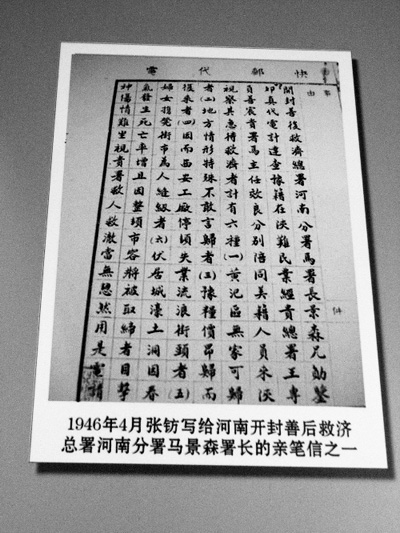

為救助安置在陜西的河南難民,一九四六年四月張鈁兩次給開封善后救濟總署河南分署馬景森署長寫信,請求其安排救濟。圖為其中一封。 翻拍資料照片

引子

1944年4月,日軍發動河南戰役,首先打開黃河大鐵橋(在鄭州北)通道,國民黨軍隊戰略撤退。4月28日鄭州淪陷,5月17日洛陽失守,中原淪陷。“大批河南災民,云集西安,白天要飯,夜宿屋檐,餓死、凍死者比比可見”。

張鈁再度組織賑災,時間自1944年4月,一直持續到1949年新中國成立前夕。時間之長,超過以往。此次賑災,充分顯示了他強大的動員能力以及多元化的支持力量。

張氏第一個動作,還是發帖請客。1944年4月下旬,豫陜名流50余人來到冰窖巷張公館。

這其中,有國民政府監察院院長于右任、陜西省主席熊式輝、國民黨第三十四集團軍兼西安綏靖公署主任胡宗南、西安三十四集團軍騎二軍軍長鄧寶珊將軍等人,還有西安華豐面粉公司經理毛懿臣、周至縣長、戶縣縣長以及張鈁公館管家沈昆侖,還有會計夏夢九。

募捐過程,文史專家張治國所著《張伯英將軍》一書有生動記載:“夏夢九將會場最前桌上紅綢子展開,將筆墨放妥。大家至桌前,各劃錢若干,捐糧若干。最后是胡宗南,他自言雖統帥四十萬大軍,但部隊糧餉,月月不濟。愿將部隊內二十部過役汽車(超過規定運營里數)捐給同鄉會,在社會上可變價拍賣,所得錢款,開設粥場。”

此次募捐所得,可開設五個舍飯場,供上萬災民用食三個多月。

舍飯場馬上開起來了,每個舍飯場,吃飯人數500~700人。一旦糧供不上,張鈁會先從西安華豐面粉公司調來面粉,他還從陜西周至自家莊園內先后調糧食數萬斤。最困難時,他賣掉周至張家莊園良田四十頃,所得款項,悉數捐給舍飯場。

舍飯場備有三部車,專供拉面、運菜、拉油、運煤之用。張鈁每過一段時間,就會組織一次募捐,以保證舍飯場能開辦下去。

舍飯場從1944年4月到1949年5月方停,前后達五年之久。

為護災民張鈁險打李宗仁

作為河南人的“大家長”,張鈁一心護災民,因此和李宗仁起過沖突。

張鈁之子張廣瑞撰文回憶:“抗戰后期,西安召開高級軍事會議,李宗仁及胡宗南等都參加了,父親與會,他講到國民黨正規軍失利,豫省等大批難民逃亡西北,急需救助……李宗仁反駁說:‘張先生在這國家存亡之時,只想到你河南災民救助事項……’父親氣不打一處來,道:‘你們正規軍如不節節敗退,河南不會這么快失陷,大批災民不會這樣慘……’父親越說越氣,拿起一把椅子向李宗仁打去,被大家拉住。第二天李宗仁來我家向父親道歉。這一事件,我父親的副官張存仁曾給我講起,上世紀六十年代父親也給我講過。”

為護災民,他還和陜西省主席熊式輝“較量”過不止一次。

河南災民大量入陜時,陜西當局為加強控制,對陜西省公民實行公民身份證,意在驅逐無身份證的豫省災民。其間釀成多起事端。

張鈁赴省府面見熊式輝,直截了當地問:“聽說陜西省實行身份證了,河南災民,我們也發給河南同鄉會公民身份證,他們如發生事情,由我張鈁負責。但現在你要下令,不準驅逐災民,否則你要負一切責任。”熊式輝同意。

張鈁馬上指定同鄉會連夜趕制出“河南同鄉會公民身份證”,發放下去,保護了災民。

張鈁通過同鄉會,組織災民開荒種地,解決溫飽生存。

“陜西和甘肅交界地帶有一大片荒地,經同鄉會視察后認為可以開荒耕種,同鄉會發給災民帳篷、鍋灶、糧食、衣物、種子等,一萬多災民,每人開墾三畝多地,組成一個大農場。”《張伯英將軍》中記載。

1944年秋收時,收成剛夠自給;1945年麥收時,經災民兩年深耕細作,除自給外還有剩余。災民選舉出農場場長、副場長、會計、保管等,集體耕種,集體收割,按人口分配。還辦藥鋪、雜貨鋪、鐵匠鋪、木匠鋪等,農場規模可觀,勢頭紅火。

1945年冬天,當地部分士紳感覺是塊肥肉,就想把地奪過來。他們煽動當地一些農民鬧事,驅趕災民。他們惡人先告狀,將此事搶先報官,煽風點火。

農場方向張鈁作了匯報。張鈁馬上去見熊式輝,道:“這塊地無人開墾,災民開荒已成規模,當地士紳眼紅去鬧,他們言行既不合國法又不合人情……自古天下為公,耕者有其田,天道酬勤,豈能餓死人?”

張鈁接著道:“請省府下文,災民們自種自吃,合國法又合民情。如以后再有人唆使群眾鬧事,依法嚴究,勿謂言之不預也。”

熊式輝采納了張鈁的建議,緊跟著省府下文張貼布告,一場災禍,風平浪靜。

張鈁與難民的小故事有很多。