-

沒有記錄!

戲曲文化:中華文明的藝術(shù)奇葩(2)

2013/10/21 16:22:06 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

黃土里長出了梆子腔

——中原戲曲以質(zhì)樸自然取勝

“黃土厚,黃土黃,黃土里長出了梆子腔。”誕生于中原大地的戲曲藝術(shù),帶著天生的民間性格,散發(fā)著濃郁的泥土氣息。無論是豫劇的激昂豪放、曲劇的清新柔美還是越調(diào)的蒼勁沉雄,都滲透著中原人的群體性格,都關(guān)照著普通百姓的好惡愛恨,是世世代代中原人民審美心理沉淀的結(jié)晶。那一臺臺在全國贏得如潮好評的劇目,那如火如荼的戲迷演唱活動,那遍地開花的戲曲茶樓,那備受關(guān)注的“梨園春現(xiàn)象”,共同構(gòu)成了河南戲曲文化的獨特景觀。

魏明倫(中國戲劇文學學會會長、著名劇作家):不得不承認,在當今中國地方戲市場中,豫劇是個特殊的個案,不但在河南,而且在全國都有著廣泛的市場。豫劇為什么在中國戲曲、中國戲劇甚至中國舞臺劇陷入“臺上熱鬧,臺下冷清”這么一種現(xiàn)狀的時候,還能有那么多以農(nóng)民為主的觀眾?大概重要的一點就是因為河南戲曲與生俱來的草根性,如此家常,如此世俗,如此與生活不可分,那種熱愛是骨子里的。我們一般認為豫劇很“土”,但那種土是一種大俗大雅。如果河南戲曲一直扎根民眾,則未來生命力很強。

鄭傳寅:豫劇生機蓬勃,活力無限,信手拈來盡是自然口語,尋常瑣事,沁人心脾。激動處掏肝剖肺痛快淋漓,深情處細說情真意篤。說它土,土得可愛,令人想緊緊擁抱,說它俗,卻一點不空泛。豫劇的劇場規(guī)律不如京劇嚴謹,但是也因此不像京劇會受慣性套式拘束。我以為,豫劇的藝術(shù)不在于情節(jié)題材的花樣翻新,觀眾要聽的是最原始、最貼心的感情。

姚金成:河南人,因其性格開朗豪爽,故表達情感酣暢淋漓,大喜大悲,敢愛敢恨;因其固守“仁義禮信”的道德標準,故崇尚“善有善報,惡有惡報”的戲劇結(jié)局。如《卷席筒》中蒼娃的母親做了壞事,連親生兒子也不原諒她,而且還去替無辜的嫂嫂坐監(jiān)。河南這塊土地,因其文化底蘊深厚,其民間語言猶如經(jīng)過千熬百煮的濃湯濃汁,樸素、凝練、準確、生動。河南戲,因把握住了平正暢達的民眾心理,故能夠得到廣大觀眾的情感認同和“瘋狂般地擁護”。無論是苦難年代還是太平歲月,在戲臺與看臺這塊天地里,永遠是騷動的海、歡樂的洋。對擁擠在這里的人們來說,這里是他們精神的圣土、歡樂的殿堂,他們對戲曲有著近乎虔誠的熱愛和依戀。由此,我們就不難理解,為什么經(jīng)歷了長期災(zāi)荒、戰(zhàn)亂、貧窮的河南人,依然能夠保持樂觀、堅忍、豁達的性格,因為他們在和自己血脈相連的戲曲中,找到了排解苦難、紓解憤懣、寄托情感、尋找快樂的途徑。有如此“貼心”的戲曲伴隨,再苦的日子也是甜的。

紀慧玲(媒體資深戲劇記者):這么多年來,我第一次知道豫劇,第一次聽到河南梆子的聲音,王海玲一身喜紅,搖搖晃晃坐在大花轎里活潑利落的形象還深印我腦海。我以為河南戲地方味兒就是這么足,這么地道,這么獨樹一幟。

戲劇學者汪其楣特別翻查了早期看戲筆記,溫習當年回憶,還是覺得,即使同一戲碼,比如《白蛇傳》、《金水橋》、《奇雙會》,豫劇的詮釋都比京劇好。我主觀認為,河南戲有濃厚的鄉(xiāng)土味,生活氣息,一直就是這個味道吸引人,讓她與京劇一板一眼、大義凜然的氣味不同。

范紅娟:我的感覺,中原戲曲對中國戲曲最大的影響在于中原戲曲的世俗性,它影響著中國戲曲的基本品格和發(fā)展流變的基本走向。宋雜劇伴隨著市井的喧囂而繁盛。勾欄演出使中國戲曲發(fā)生了質(zhì)的變化:即產(chǎn)生了商業(yè)化的戲曲演員,戲曲演員脫離了皇室貴族的豢養(yǎng)而和市民觀眾建立起一種商業(yè)性的經(jīng)濟依存關(guān)系。它導(dǎo)致戲曲走下神壇、邁出宮廷,走向市井民間。此后,世俗性一直成為中國戲曲的主流品格。即使是被稱為“大雅之音”,常在小庭深院中演出的昆曲,也一樣由于其敘事性和傳奇性而被涂抹上一層俗世的油彩,這不能不說是來自于中原文化傳統(tǒng)的哺育。至于各類地方戲曲詞的俗俚化、音樂的民歌化、表演的身段化,無一不承襲著中原文化的世俗性色彩。

石磊:大凡一個民族藝術(shù)品種的誕生,與它植根于這個民族群體所賴以生存的社會條件、地理環(huán)境之上的群體意識、群體性格、習慣,特別是民族群體的文化,包括心理結(jié)構(gòu)和審美心理定勢,有直接關(guān)系,蘊藏著諸多歷史文化信息。現(xiàn)在,面對大的社會環(huán)境,戲曲藝術(shù)的走勢趨于瓶頸,一些人的視線,特別是一些年輕人的視線淡出了這一藝術(shù)品種,但這完全不代表它真正價值的消失。尤其是我們河南地方戲(包括一些稀有劇種),它所富含的諸多歷史文化信息、它所具備的審美價值是其他包括號稱“國粹”的京劇藝術(shù)在內(nèi)的諸多地方性劇種所不能代替的。面對著這樣厚重的河南戲曲文化資產(chǎn),如何去保護、保存、傳播、開掘和發(fā)展,是擺在我們每一個戲曲藝術(shù)工作者眼前的問題。尤其是面臨著在世界范圍內(nèi)出現(xiàn)的藝術(shù)“同化”現(xiàn)象,人們對“口頭和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”的意識不斷增強,人類如何正確利用自己的聰明才智去適應(yīng)、去發(fā)現(xiàn),而不是去扭轉(zhuǎn)戲曲藝術(shù)自身的發(fā)展規(guī)律;如何使作為藝術(shù)商品的戲曲藝術(shù)根據(jù)它自身在文化市場的運作中所得到的種種信息反饋去調(diào)節(jié)、完善、革新自己原有的步伐;既使這些祖宗留給我們后人的珍貴遺產(chǎn)保存完美無損,又不使其淪為博物館藏品,這是積自上世紀發(fā)生在清末民初的“戲曲改良”運動至今的近一百年的歷史經(jīng)驗和教訓(xùn),也是人們在今后的戲曲改革工作中首先應(yīng)該嚴肅考慮和面對的問題。

用口來醒事

拿戈去驚人

——關(guān)注現(xiàn)實、懲惡揚善的中原戲曲基調(diào)

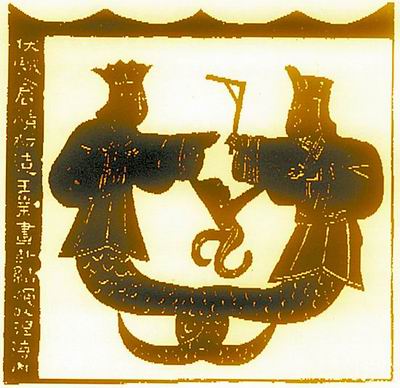

“不關(guān)風化體,縱好也徒然”,明代高則成《琵琶記》開頭的話點明了中國戲曲的精神。而河南由于長期以來久居全國的政治中心,加上儒家哲學中重政治的思想意識根深蒂固,因而造就了中原戲曲自覺的政治意識、時代意識、社會意識、責任意識。在貼近現(xiàn)實、懲惡揚善這一點上,中原戲曲顯得堅決徹底。尤其是豫劇長期以來以優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化為基調(diào),弘揚真善美,鞭撻假惡丑,唱紅了大半個中國,甚至影響波及港澳臺及海外華人世界。三國、包公、楊家將、岳家將等歷史故事被改編為中原戲曲優(yōu)秀劇目后,久演不衰,成為中國戲曲文化的寶貴財富。

楊蘭春(著名劇作家):我經(jīng)常遇到這樣的提問:“《朝陽溝》為什么能在短短的七天里連寫帶排就上演了?”我覺得跟我在登封市大冶鎮(zhèn)曹村一帶的生活經(jīng)歷有關(guān)系。1945年,戰(zhàn)爭時期,我在那兒親眼看見當?shù)乩习傩盏目嚯y生活,更看到他們與八路軍的魚水深情和血肉關(guān)系。1957年,再次回到曹村,和老鄉(xiāng)們朝夕相處。當?shù)赜欣限r(nóng)民對我說:“老楊,你說這新社會,誰家的孩子不念兩天書,誰家的姑娘不上幾天學?讀兩天書上兩天學都不想種地了,這地叫誰種呢?哪能把脖子扎起來?”我覺得農(nóng)民說出了一個真理。那時正是黨號召城市青年上山下鄉(xiāng),我就抓住了這個主題:城市知識青年王銀環(huán)下鄉(xiāng)與勞動人民結(jié)合,建設(shè)社會主義新農(nóng)村。為什么在1958年“大躍進”背景下寫出的《朝陽溝》到今天還有生命力?我覺得它基本上是從寫人物出發(fā),用唱詞來表現(xiàn)各個人物的真實情感,刻畫出有性格、有靈魂的活生生的人。因為貼近生活,所以容易為觀眾接受。

石磊:說到中原戲曲的思想內(nèi)容和精神風貌,我想以樊粹庭的戲為例說明。中原戲曲經(jīng)歷了三個關(guān)鍵性的發(fā)展階段。上世紀二三十年代,河南戲由鄉(xiāng)村草臺向城市劇院擴展,一批知識分子進入戲曲領(lǐng)域,對梆劇藝術(shù)品位的提高,起到了關(guān)鍵性的作用。其中影響最大的,當屬樊粹庭為陳素真創(chuàng)作的《凌云志》、《義烈風》、《三拂袖》、《柳綠云》、《蕭壤恨》、《滌恥血》、《女貞花》等劇。作為河南近代戲曲史上一位里程碑式的人物,樊粹庭用眼睛觀察生活,用筆反映生活,在其作品中為我們塑造了形形色色的具有我們中華民族心理特征、性格特征和民族氣質(zhì)的人物。他一生創(chuàng)作劇本60余部,人稱“樊戲”。由于他關(guān)注社會,關(guān)注時代,故其劇目多有較強的現(xiàn)實意義,多反映生活在底層的勞動人民;由于他有強烈的民主思想,對女性心懷同情憫恤之心,故多描寫受壓迫、受污辱最甚的中國古代婦女;由于他熱愛祖國,熱愛人民,故其劇作近貼時代脈搏。“樊戲”是最底層的藝術(shù),是憤怒的藝術(shù),更是時代的藝術(shù)。不同時期的河南戲能風靡全國、歷久彌新的魅力正在于此。

姚金成:河南戲曲關(guān)注現(xiàn)實、貼近生活的傳統(tǒng)從上世紀初就開始了。辛亥革命和五四運動以后,中原戲曲在充分發(fā)揮傳統(tǒng)劇目和新編古裝劇審美功能、社會功能的同時,對現(xiàn)代生活進行了熱切的關(guān)注、提煉、開掘、表現(xiàn),使河南的戲曲創(chuàng)作始終與時代同步,與社會同行,與人民同呼吸、共命運。從上世紀50年代至今,除了《花木蘭》、《穆桂英掛帥》、《卷席筒》、《七品芝麻官》、《收姜維》、《諸葛亮吊孝》、《風流才子》、《程嬰救孤》等傳統(tǒng)戲和新編古裝劇為河南贏得全國性的榮譽外,在每一個歷史時期,都有在全國產(chǎn)生巨大影響和轟動效應(yīng)的現(xiàn)代戲。

上世紀50年代的《朝陽溝》、《劉胡蘭》、《小二黑結(jié)婚》,60年代的《人歡馬叫》、《李雙雙》、《扒瓜園》,70年代的《山鷹》、《前進路上》,80年代的《倒霉大叔的婚事》、《小白鞋說媒》、《兒大不由爹》,90年代的《五福臨門》、《都市風鈴聲》、《老子·兒子·弦子》,新世紀的《香魂女》、《鍘刀下的紅梅》、《村官李天成》等,這些劇目,因其能夠自如地表現(xiàn)現(xiàn)實生活,反映時代風貌,吐露人民心聲,從紛繁復(fù)雜、稍縱即逝的現(xiàn)實生活中,敏銳捕捉到不同時期人們的精神狀態(tài)、人格嬗變、價值追求,成為時代生活的見證和滄桑巨變的縮影,成為人們感受時代、感受生活、感受社會的一份鮮活檔案。他們?yōu)槿藗冊鎏砹艘环菘晒┚捉赖臅r代記憶,一份可供品味的人生思考,一份生活的感悟。如此“貼身”的戲曲,怎能讓老觀眾不留戀,新觀眾不喜歡?

劉景亮(河南省藝術(shù)研究院研究員、戲劇理論家):美善統(tǒng)一,懲惡揚善,明確的道德判斷,為所有地方戲所共有,似乎說不上是豫劇的特征。在任何劇種的劇目中都可以找到不計其數(shù)的以懲惡揚善來感染、教育觀眾的劇目。然而認真考察起來,在這一點上,豫劇是個“激進派”。大量的豫劇劇目,善惡分明,沖突尖銳,有熾熱的情感傾向。在一些與其他劇種所共有的劇目中,豫劇所表現(xiàn)出的善惡觀念也更為強烈。比如《目連救母》,在南方的一些劇種中,目連之母劉氏,確有惡行,打僧罵道,虐待仆人。而豫劇中的劉氏并無任何不善之舉。閻羅王將其拿進陰曹,飽受地獄之苦,乃是一大冤案。豫劇的觀眾和創(chuàng)作者們,認為只有善者才能得到善者的援救,惡者只能受到懲罰。豫劇改編移植一些善惡觀念稍顯模糊的劇目,往往會在實踐中碰壁。

誰說女子不如男

——名家輩出扛鼎中原戲曲

如果說中原戲曲是一座花園,那是因為里面盛開著一株株艷麗的奇葩;如果說中原戲曲的天空很耀眼,那是因為上面閃耀著一顆顆璀璨的明星。中原戲曲的繁榮興旺,正是由于一代代具有深厚藝術(shù)功力、卓越藝術(shù)才華、執(zhí)著奉獻精神,享有崇高威望的表演藝術(shù)家。每個年代,每個劇種,都不乏揚旗扛鼎的藝術(shù)大家,老一代的如豫劇名旦六大家常香玉、陳素真、崔蘭田、馬金鳳、閻立品、桑振君,以及唐喜成、牛得草、李斯忠,曲劇的張新芳、馬騏、海連池,越調(diào)的申鳳梅、毛愛蓮,四平調(diào)的拜金榮等,中年一代的張寶英、王希玲、虎美玲等,青年一帶的汪荃珍、李金枝、王惠、李樹建等。可謂人才輩出,他們以其獨特的藝術(shù)風采和卓越建樹,使河南戲名揚四海、聲震九州,并因個人魅力形成了強有力的磁場,吸引著眾多觀眾的心。

石磊:20世紀之前,女演員是登不了臺的。20世紀初,在民主思想的影響下,女演員開始登臺。這給河南的戲曲舞臺帶來了根本性的變化。表演、唱腔風格從昔日的粗枝大葉逐漸向細膩典雅轉(zhuǎn)化,把河南戲曲帶入了迥異于以往的審美境界。新中國成立后,她們繼續(xù)大膽創(chuàng)新,逐漸形成了相對穩(wěn)定和獨特的藝術(shù)風格。她們的代表劇目如《花木蘭》、《穆桂英掛帥》、《陳三兩爬堂》、《風雪配》等還被搬上銀幕,使中原戲曲在全國產(chǎn)生廣泛影響。

人民藝術(shù)家常香玉大師是豫劇第一代坤伶中的佼佼者。她從藝的70余年間,練就一副好嗓,集渾身絕技,文武生旦不擋,唱念做打俱佳;熔“豫西”“祥符”于一爐,創(chuàng)“常派”藝術(shù)之新腔,蒼勁中不失俊秀,粗獷中流露柔美,奔放里見含蓄,嫻靜又微隱俏皮。這種聲腔藝術(shù),曾傾倒豫劇幾代演員,一時形成“家家‘劉大哥’(《花木蘭》)、戶戶‘尊姑娘’(《拷紅》)”、“十腔九常”的局面,把豫劇旦行的聲腔藝術(shù)推向了一個空前的高度,奠定了現(xiàn)當代豫劇旦行聲腔藝術(shù)的基礎(chǔ)。在全國人民的心中,“常香玉”成了豫劇的代名詞。她一生在舞臺上演出的劇目有105部之多,為觀眾塑造了花木蘭、白素貞、紅娘、黃桂英、穆桂英、佘太君、杜十娘、秦雪梅、秦香蓮、胡鳳蓮及母親、拴保娘等數(shù)以百計的藝術(shù)形象。這些人物,個個鮮活生動,家喻戶曉,深為廣大觀眾所喜愛,都是豫劇藝術(shù)寶庫中不可多得的珍品。

可以說,奠定現(xiàn)當代豫劇旦行聲腔基礎(chǔ)的人是她;把豫劇藝術(shù)推向全國、傳播到世界的人是她;使豫劇藝術(shù)梆弦不輟、薪火相傳的人還是她。從某種角度上講,豫劇是她,她是豫劇。

馬金鳳(豫劇表演藝術(shù)家):我6歲學藝,7歲登臺,如今我照樣能登臺演出。我眼不花,耳不聾,身體好,嗓子好,沒啥毛病,明年奧運會,我才86歲,憑我的身體,到時候完全能再掛帥出征。

看到“豫劇六大名旦畫傳”出版,我很激動。1980年全省舉行流派藝術(shù)會演,我們幾個姐妹同臺表演,討論笑談的場景還歷歷在目。現(xiàn)在,只剩我一個人,只要我能唱,我就不會離開舞臺。現(xiàn)在,趁我能唱能說能教,我會把更多的精力放在培養(yǎng)學生上,要把孩子們培養(yǎng)成才,一個個超過我們這幫老姐妹,使河南戲曲后繼有人。我認為藝術(shù)學校要從思想上解決專業(yè)課重要文化課不重要的傾向。搞藝術(shù)想要高層次、高水平,沒有文化素質(zhì)是不行的。

石磊:“河南梅蘭芳”、“豫劇皇后”“河南梆子大王”這三項桂冠,足以昭示在陳素真豫劇史上的地位和貢獻。有人說陳素真的唱腔古樸典雅,韻味純正而又醇厚,是豫劇祥符調(diào)聲腔的集大成者;有人評價陳素真的做派端莊含蓄,準確細膩又層次分明等,這些評論均不為過。然而我以為“陳派”藝術(shù)區(qū)別于其他藝術(shù)流派的要點,就是她的文化品位。同樣的祥符調(diào),一經(jīng)陳大師的口中吐出,就內(nèi)涵豐富,別具韻味。也就是說,祥符調(diào)培育了她,她提升了祥符調(diào)的藝術(shù)品位。她和同時代的豫劇改革先驅(qū)樊粹庭是推動和完成豫劇祥符調(diào)文化轉(zhuǎn)型的杰出代表,經(jīng)過他們的努力,又粗又土的祥符調(diào)逐漸變?yōu)楦呱械奈幕瘖蕵贰,F(xiàn)在的演員要學陳素真,不僅學她的唱腔,更要學習她堅定的藝術(shù)信仰和追求。

范紅娟:豫劇大師中,我對專唱“哭戲”的崔蘭田印象比較深刻,她類似京劇的程硯秋。其悲劇主角如秦香蓮、竇氏、秦雪梅、陳杏元、崔金定、柳迎春、陳三兩、姜桂枝都是喝黃河水,吃五谷雜糧的具體的人,表達的是黃河邊上的中國人的思想感情、精神寄托,所以即使是年代久遠,我們也毫無隔世之感。被陳世美拋棄的秦香蓮,面對亡夫撕肝裂肺哭啕的竇氏,在現(xiàn)代社會還隱約可見。這些悲劇人物所表現(xiàn)的是普通人的情感,她們的不幸遭遇使我們相信,這些人物就生活在我們身邊,能夠引發(fā)我們的共鳴。

姚金成:“看了常香玉的戲,一輩子不生氣”;“賣了牲口押了套,也要看狗妞的《三上轎》”;“三天不吃鹽,也要看崔蘭田”;“少串一趟親,也要看看桑振君”等等,觀眾打心眼里喜歡他們心中的“明星”,除了那種狂熱的追捧,更不惜用一些在很多人看來很過分、很夸張的言語來表達他們對心中明星的崇拜。幾乎每一位杰出藝術(shù)家,都有一幫癡情的觀眾在追隨,不少觀眾和他們喜愛的藝術(shù)家之間,構(gòu)成了某種默契的對應(yīng)關(guān)系,這種關(guān)系甚至帶有“一種生命密碼的聚集和傳達”(余秋雨語),讓他們?nèi)绨V似狂,魂牽夢繞。而河南戲,正是在這一股股的追星“狂潮”中,聚攏著旺盛的人氣,保持著激情和活力。