-

沒有記錄!

戲曲文化:中華文明的藝術奇葩

2013/10/21 16:22:06 點擊數: 【字體:大 中 小】

禹縣(今禹州)白沙一號宋墓樂舞壁畫

開封陜甘會館戲樓

安陽金墓戲俑和舞臺模型

毛主席接見《朝陽溝》劇組成員

文明的第一縷曙光照耀到中原,戲曲藝術就在這光照中萌芽。戲曲起源于河南,形成于河南,如今繁盛于河南,并從整體上影響著中國戲曲的創作與發展;中原戲曲種類之多、密度之廣,全國少見。河南人愛看戲,愛哼梆子腔;戲曲是河南人與生俱有的精神基因,是河南人的生活方式。弘揚戲曲文化,正是為我們自己尋找一個賴以安身立命的家園。海德格爾曾說過:“只有當人有個家,當人扎根在傳統中,才有本質性和偉大的東西產生出來。”讓我們跟隨專家,一起展開戲曲文化尋根之旅吧。

中原戲曲具有起源早、種類多、受眾廣、影響大等特點。“諸宮調”創始于開封,標志著戲曲作為一門綜合藝術開始成熟的《目連救母》搬演于開封,北宋的雜劇也形成于開封。這些都表明中原是中國戲曲的重要發源地。中原戲曲來源于生活,扎根于民眾,具有濃郁的鄉土氣息和靈活多樣的表現形式,受到了廣大人民群眾的熱烈歡迎。

聽鄭衛之音,則不知倦

——戲曲源頭在中原

作為世界戲劇史上獨一無二的戲劇樣式,中國戲曲從萌芽到成熟的過程,遲緩而漫長。它不似古希臘戲劇從一開始就轟轟烈烈登上人類文化的高峰,令千秋萬世瞻仰遙想,卻如涓涓細流綿亙久遠,歷經千載仍保持著旺盛的生命力。從原始巫術用歌舞娛神,到夏商宮廷俳優以表演娛人,到漢魏角抵百戲,隋唐參軍戲,直到宋雜劇、金元本,多元血統使得它厚積薄發,大器晚成。

戲曲起源與中國古代樂文化的關系最為密切。作為中華民族文明發祥地的河南,從遠古時代就有了人類居住生息,他們在創造物質文明的同時,也在創造著精神文明。可以說,隨著中華民族的先祖在中原這塊大地上勞動生息,音樂歌舞也就相伴而生了。此后,20多個朝代在中原大地建都,催發了戲曲藝術的長期繁盛。中國戲曲從起源到形成,都離不開中原大地的滋養。可以說,中國戲曲之根在中州。

姚金成(河南省戲劇家協會副主席、《東方藝術》主編):有人說,河南戲曲之起源,應在春秋戰國時代的“鄭衛之鄉”,溱洧唱和為其濫觴。民國時期的王培義據孟子“河西善謳”(河指淇河,今河南鶴壁)的記載,得出了“‘河南謳’之起始遠在堯舜之時,即晚亦生自戰國”的結論。其實,河南這塊土地上的藝術萌芽比這還要早。河南舞陽賈湖出土的七孔骨笛,距今已有8000年的歷史,猶能吹奏出動人的旋律。安陽殷墟出土的3500年前的刻有鼓、龠、舞的甲骨文,表明當時的音樂歌舞已達到相當水平;禹縣(今禹州)出土的周代巫儺青銅面具,則無疑是戲曲臉譜的上古先祖。春秋戰國時期,中原大地已經是令人向往的歌舞圣地了。《詩經·宛丘》中宛丘山下那“坎擊其鼓”、“無冬無夏”的民間狂歡,魏文侯“聽鄭衛之音,則不知疲倦”的癡迷,都讓我們無法不去想象當時中原大地笙歌嘹亮、歌舞盈日的盛況。

兩漢是“百戲”領風騷的朝代,作為東漢京都的洛陽,其歌舞戲劇之盛不言而喻。河南新密漢墓出土的“宴飲百戲壁畫”,洛陽出土的歌舞百戲陶俑,南陽出土的達百塊之多的有關歌舞百戲場面的漢代畫像磚等,都足以表明當時河南戲劇的普遍繁榮。而《北齊書》、《教坊記》、《通典》等多部史籍中記載的產生于隋末河內(今沁陽),廣泛流行于唐代的《踏謠娘》,不僅有了人物性格、角色裝扮、舞蹈動作,而且有了獨唱、幫腔,已經使用了“代言體”手法。

韓德英(河南省戲劇史研究專家):中原戲曲起源可追溯到夏啟時代。夏代是中國歷史上有文字記載的第一個朝代,已有“求倡侏儒,而為奇偉之戲”(宋·高承《事物紀原》)的記載。更值得一提的是,“諸宮調”創始于北宋都城汴梁(開封)。諸宮調是由多種宮調組合成的—個完整的長曲,元雜劇的形成直接受諸宮調影響。宋代王灼的《碧雞漫志》記載:“澤州有孔三傳者,首創諸宮調古傳,士大夫皆能頌之。”《都城紀勝》“瓦舍眾伎”一節記載:“諸宮調本京師(開封)孔三傳,編撰傳奇靈怪,入曲說唱。”

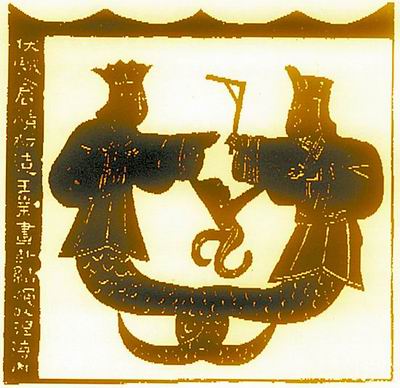

而當時汴梁最有影響和深得觀眾歡迎的節目,要數瓦舍勾欄藝人們演出的雜劇《目連救母》。《東京夢華錄》記載:“七月十五日,中元節……構肆樂人,自過七夕,便般《目連救母》雜劇,直至十五日止,觀者增倍。”這是一個有相當高藝術水平的連臺戲,學術界一般認為它標志著戲曲的形成。從已出土的戲曲文物中,也可以說明宋代雜劇的昌興和普遍流行,如1949年以來先后出土的有滎陽宋墓石棺雜劇圖、偃師宋墓雜劇雕磚、禹縣(今禹州)宋墓雜劇雕磚、溫縣宋雜劇雕磚等。從中可以看出,當時的雜劇演員一般四人或五人,伴奏樂隊多者五至七人,少者二人作演藝狀。

鄭傳寅(武漢大學古典戲曲專業教授、博士生導師):在繼承宋雜劇、金院本、南戲和說唱藝術等成果的基礎上,元雜劇出現。它標志著戲曲藝術的真正成熟。在燦若群星的元雜劇作家群中,“豫省亦頗不乏”(王培義語)有名的大家。知名的河南籍作家有鄭廷玉、李好古、姚守中、趙文殷、趙天錫、陸顯之、宮天挺、鐘嗣成等。

被稱之為元曲四大家之一的白樸,就生于汴京(今河南開封);著名劇作家李好古是西平路(今河南西平縣)人。他寫過雜劇3種。《錄鬼簿》吊詞說:“芳名紙上百年圖,錦繡胸中萬卷書,標題塵外三生簿。《鎮兇宅》趙太祖。《劈華山》用功夫。《煮全海》張生故。撰文李好古,暮景桑榆。”還說他博學能文,腹內有萬卷詩書,所作文字足以流傳后世。《張生煮海》是他流傳下來的唯一雜劇。這出神話劇具有強烈的反抗封建統治的色彩,受到廣大群眾喜愛。《太和正音普》評說:“李好古之詞,如孤松掛月,清秀優美,磊落不凡。”寫出《看錢奴》的鄭廷玉是彰德(今河南安陽市)人,他曾作雜劇23種,現存者6種。鐘嗣成《錄鬼簿》把他列入“前輩已死名公才人,有所編傳奇行于世者”類,名次排在關漢卿、高文秀之后,位居第三。朱權在《太和正音譜》中評其詞“如佩玉鳴鑾”。鄭廷玉熟悉社會生活,洞察人情世態,作品題材廣泛,對元代的社會生活、市井百態進行了廣泛、深刻的描摹和反映,具有相當高的認識價值與審美價值;被鐘嗣成在《錄鬼簿》置于“方今已亡名公才人”之首的宮天挺是開州(今河南濮陽)人,他的雜劇無論思想性還是藝術性,都達到相當高的水平,為元代一大家,與關漢卿、馬致遠、喬吉齊名;而寫下傳世之作《錄鬼簿》的鐘嗣成是大梁(今河南開封)人,他在這部著作中記錄了元代152位曲家的生平及其著作,為后世提供了可靠的研究資料。其書體例,也有開創意義,在后世學者中產生了深遠影響。這一時期,河南的“中州調”,也是雜劇重要的腔系之一。

范紅娟(中國古典戲曲博士、鄭州師專戲曲研究所副所長、副教授):明代河南民間戲曲演唱活動十分活躍,鄉村“春祈秋報”賽會活動多用戲曲。明后期,除了昆、弋、弦索等廣泛流行外,以開封為中心的地區,興起了俗曲、小調,如“瑣南枝”“傍妝臺”“山坡羊”“泥捏人”“鞋打卦”等。不僅一般平民百姓喜愛傳唱,就是文人墨客街市聞之,也贊賞不已,稱這些“出諸里巷婦女之口”的小曲,為“時詞中狀元也”。(明·李開仙《詞謔》)這些俗曲、小調,為河南地方戲的形成與發展,產生了深遠的影響。此時,朱元璋之孫、周定王長子朱有瞛在開封寫出了《誠齋樂府》,收有31種雜劇,明·沈德符稱其“穩愜流利,猶有金元風范。”明代河南還有一些傳奇作家,如李先芳、盧楠、桑紹良、李雨商等。睢州(今河南睢縣)文人趙陛對,也“嘗為樂府小劇,以寄其憤”,影響頗大。

清代河南也出現了一些雜劇、傳奇作家,比如陳天清、王髄、呂履恒、呂公溥、李樹谷等。呂履恒,字元素,河南新安人。康熙甲戌進士,官至戶部侍郎。是康熙年間著名詩人、劇作家、方志學家。撰有傳奇4種,今存《洛神廟》一種,是現存最早的豫西調劇本。此劇成于康熙三十八年(1699年),曾于杭州、宣化、湖南長沙等數地搬演。履恒工詩,著有《夢月巖詩集》20卷。時人王阮亭曰:“《夢月巖》詩高渾超詣,正以不甚似杜為佳。”;呂公溥是呂履恒之孫,主持荊山書院多年,著有《寸田詩草》,袁枚為之序,稱其為“詩中雄伯”。作為當時著名劇作家,他有雜劇《彌勒笑》傳世。該劇是根據張漱石的《夢中緣》改編成的梆子戲劇本,具有重要的文學價值。

明后期至清康乾時代,地方戲在“花雅之爭”的鏗鏘鑼鼓中紛紛登場亮相。弦索腔、鑼戲、卷戲、梆子戲和昆曲、徽劇等數十個劇種,在中原大地爭奇斗艷。當今河南流行的主要劇種和稀有劇種,或萌芽,或形成,或成熟,都在這一時期。

馬紫晨(河南省著名戲曲史專家、民俗專家):僅從明萬歷之后的400余年間,先后在河南境內產生、存在或流行過的各類戲劇品種即有近80個,其中戲曲劇種60多個,最終形成了以豫劇、曲劇、越調為主體,大平調、大弦戲、宛梆、道情、二夾弦、懷梆、四平調、蒲劇、豫南花鼓戲等多種劇種百花齊放的戲曲體系。目前,河南尚有35個劇種在活動或殘留蹤跡可查;16個劇種有專業劇團演出。2006年第一批進入國家級非物質文化遺產保護名錄的是豫劇、曲劇、越調等10個劇種;2007年2月,進入河南省第一批非物質文化遺產名錄的除前述外,又有二夾弦、落腔、花鼓戲等12個劇種。其品種、數量均居全國各省前列。尤其是享譽神州的豫劇,從1984年起,在全國的專業劇團數量即達239個,流行區域則有22個省(市、區),包括上座率、經濟自給率、從業人數和觀眾覆蓋面等在內,當今的豫劇確已名副其實地成為我國最大的地方戲品種。而僅有幾十年歷史的河南曲劇,也早在上世紀80年代初,依其專業演出團體數量而名列全國365個劇種的第9位。

石磊(河南省藝術研究院研究員、戲曲理論家、劇作家):說豫劇是全國性的大劇種,一點也不夸張。上世紀80年代初,陜西、山西、河北、湖北、安徽、新疆、江蘇、山東甚至西藏、貴州、四川等20多個省區都有專業的豫劇團。20世紀90年代以后,受大的文化氣候影響,豫劇的分布區域雖然有所萎縮,但其分布區域之廣,專業劇團之多,觀眾覆蓋面之廣,目前在眾多的地方戲家族中仍是名副其實的“大哥大”,就連寶島臺灣也活躍著一支國光劇團豫劇隊。豫劇,作為一個地方劇種,遠離其生存母體,而能在對她來說生態環境極其惡劣的臺灣省存活了整整半個世紀之久,它不僅沒有消亡、衰敗,而且壯大發展,演遍了全寶島,并于1997年演到世界三大洲的17個國家,這種奇特的藝術現象,在我國300余個地方劇種中是絕無僅有的。這是豫劇獨有的驕傲,也是一個非常值得研究的課題。

我現在正在梳理有關《海峽兩岸豫劇藝術交流的歷史與現狀》的課題研究。在研究過程中查閱到了不少的資料,其中有關臺灣戲劇與中原戲劇與文化血緣關系的論述。比如作為臺灣本土生成最古老的戲劇形式——南管、傀儡、皮影,此三者均源自宋代。特別是南管這種戲曲樣式,從其曲牌結構、套曲結構、管門板眼以及樂器形制、樂隊建制等,均與宋大曲有相似之處。而像傀儡、皮影戲,則是早年盛行于古都汴京的戲劇形式,宋室南遷時,隨大批中原士族帶入閩南,而最后輾轉入臺。臺灣的古老劇種之一北管,與北曲雜劇有不可分割的血緣關系,均屬包括鄭、汴、洛三大古都在內的中原音韻之正聲。所以,在臺灣戲曲史研究方面具權威性的學者、臺灣大學的客座教授曾永義先生曾經說:“在臺灣早期農業社會里深受歡迎的南管、傀儡、皮影及北管,若追本溯源,都和河南文化有密切的關系。”