精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

“古人休假那些事兒”系列之二 唐朝春節、冬至都是“黃金周”

2015/3/1 11:25:47 點擊數: 【字體:大 中 小】

圖為魏晉時期的文武官員士人彩色陶俑,多數應該是基層公務員,他們沒有名流那么灑脫,該干的工作還得干。攝于鄭州市博物館“洛陽出土陶俑精品展”。

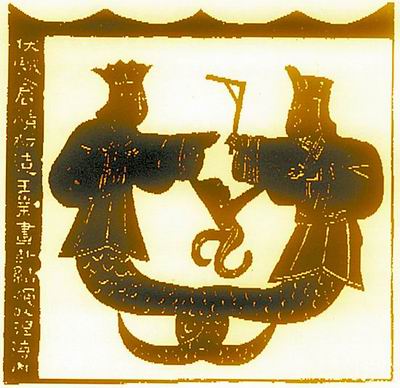

唐代不僅是歷史上國勢最強盛的朝代之一,也是休假制度最寬松的時期之一。皇帝臨時有事、天氣不好等,朝廷便會放出歇假通知。圖為唐代一次并不醒目的出行儀仗,中間騎馬者可能是外賓。攝于鄭州市博物館“洛陽出土陶俑精品展”。

記者游曉鵬文圖

引子

休假的好處自不用說,在某種程度上也是一種可以流動的稀缺資源。西漢末年,一幫想放假想瘋了的官吏和有準假權的上司你情我愿,居然把休假做成了一門生意。

《漢書》記載,漢宮中的宿衛郎有護宮之責,不得擅離,但家境富裕者如果能填補宮中的一些財用,就可以獲準出宮游樂,于是一些家資雄厚的“豪富郎”天天出錢買假,“日出游戲”,而囊中羞澀者則“或至歲余不得沐”,一年到頭都休息不成。這種以獲得閑暇為目的的腐敗行為,引起了司馬遷的外孫、宿衛郎主管中郎將楊惲的不滿,他下令整肅風紀,病假、休假、事假,不管是誰,休假面前人人平等,花錢買假的風氣才被壓了下去。

楊惲大概想不到,短短兩百年之后,自己努力維持的休沐制度突然失去了剛性約束力,官吏們想多歇幾天根本不用從“黑市”上花錢買,更不用看上司的臉色,基本上是自己說了算,想休就休。這就是崇尚玄學和清談的魏晉時代,雖然五日一休沐的制度并未有大的更改,但官僚們普遍以無所事事為風尚,推崇將心態放在俗事之外,對公事常常心不在焉,一些名流更是做到了哪天都是假期的境界,比如東晉時官居尚書左仆射的周顗(y)。

周顗是汝南安城人,歷西晉與東晉,官已經做到位極人臣,但其人常酒醉三日不醒,得號“三日仆射”。這樣一個清醒時段寥寥可數的人,哪里有多少時間辦公,然而資歷朝野垂范,以雅望而享盛名。“竹林七賢”之一的王戎擔有司徒之職,也是位列三公的重臣,卻常常把公事交給下屬,“間乘小馬,從便門而出游”,悄悄溜號出去消閑。試問對他們而言,五日休沐還是十日休沐,有何相干?

但這樣的官員你還管不得,管得嚴點,他立刻拂袖棄印而去,號曰“不為五斗米折腰”,并且輿論還挺同情他,追捧他。那些好好干工作,專心于公職的官吏反而招致譏笑,誠如東晉新蔡人干寶所言,“當官者以望空為高,而笑勤恪”。

這種狀況,直到由北而南統一中國的隋唐才扭轉過來。

旬休之外還有節慶假日

若論正經的,魏晉南北朝時期的休假制度還是有些講究的。湖北大學固始籍學者溫顯貴先生認為,當時已經出現了輪休假、省親假,甚至還有重大建筑物落成后為慶祝而休的落成假。但與唐代花樣繁多的節假日相比,則又顯得小巫見大巫。唐代不僅是歷史上國勢最強盛的朝代之一,也是休假制度最寬松的時期之一。當然,這種寬松是制度性的,與魏晉時代基本靠官員自覺的休假不具有可比性。

唐代休假的重大變化,首先是把實行了八百余年的五日一休沐,改成了十日一休沐,時人稱為“旬休”。明代曾任河南僉事的王三聘寫了一本《古今事物考》,說“休沐始于漢,其以旬休,始于唐也”。從五天改為十天,大概是因為公務繁忙,旬休可能并非唐代所創,但在唐代固定了下來。

旬休的具體日子,是每月的第十天、第二十天和最后一天,也稱“上浣”、“中浣”、“下浣”。根據近代學者的研究,從南北朝開始,官吏們已經開始嘗試輪休制,即分組輪流住在官署中,彼此能回家的時間多了。到了唐朝,雖然“九日驅馳一日閑”,例行假日在賬面上比漢代少了一半,但因為官吏不再住在官署,與家人的團聚時間倒是多了。

十日一休沐,月常假期算下來一年只有36天,但唐代官員的幸福之處在于,他們還有大量的節慶假日,遠比旬休的日子多得多。好比基本工資低了,但固定獎金卻翻了倍,總收入還是大大增加。

唐朝有部關于官制的行政法典叫做《唐六典》,是我國現有最早的一部行政法典,系開元名相、洛陽才子張說和他的同事張九齡等人編纂,其對唐代中央和地方政府的機構、編制、職責、待遇、休假等都有記述。

《唐六典》中對休假寫得很詳細:“內外官吏……謂元日、冬至各給假七日,寒食通清明四日,八月十五日、夏至及臘各三日。正月七日、十五日,晦日,春、秋二社,二月八日,三月三日,四月八日,五月五日,三伏日,七月七日、十五日,九月九日,十月一日,立春、春分、立秋、秋分、立夏、立冬、每旬,并給休假一日。五月給田假,九月給授衣假,為兩番,各十五日……”

唐代載于史籍的民俗節假有二十七個之多,結合《唐六典》等資料可以推算出,當時每年節假日共有47天。其中,元日(春節)和冬至享受的是長達7天的“黃金周”。除了傳統假日外,官吏們五月還有15天的田假,可以抽身照顧家中農活;九月有15天的授衣假,以便秋收和準備冬衣。全年旬假36天,節假47天,再加上田假和授衣假30天,總數多達113天。

天氣不好可以不上朝

如果說113天的假就讓唐朝人滿足了,那還真不是。中央民族大學古代休閑研究學者李紅雨先生研究發現,唐代的節日假期總的趨向是延長的,比如寒食清明假,本來是四天,到唐代宗時改為五天,唐德宗時延為七天。除了常規節假,還存在大量因特殊需要而設置的假日。

唐代帝王以老子后代自居,所以從玄宗天寶五年開始,老子誕辰二月十五成為假期。玄宗還開了另外一個先例,就是把自己的生日設為節日,名之曰“千秋節”。《舊唐書》記載,這一天,天下諸州都要大搞宴樂,休假三日。玄宗死后,子孫經過慎重考慮,把這三天假停了,不過,后面的不少皇帝學會了自娛娛人的這一招,也在自己生日設節放假,這種慣例一直持續到了晚唐。

對官員而言,皇帝臨時有事不上朝,那么這一天也會變相地成為假期,即所謂“輟朝假”。造成輟朝的原因一般有二,一是天氣惡劣,風雨交加的日子官員沒法上朝,朝廷便會放出歇假通知,《舊唐書》和《唐會要》中不乏“以大雪放朝”、“朝官遇泥雨……停朝參”一類記載。還有一種情況也被認為不是“好天兒”,就是有日蝕的時候,皇帝覺得不吉利,所以也不上朝。

此外,一些皇親國戚或重要的大臣去世,朝廷為了表示哀悼,也會輟朝放假,政府停擺,短的停一天,長的能停13天。根據史料記載,唐代總共因為16位王子、公主和54名三品以上的大員去世而曾輟朝。而大臣死了皇帝要放多少天假,則要看他的地位和人氣指數,隱隱之間也能看出君臣親疏,比如,偃師人、武則天的曾侄孫武元衡雖然官居正一品的司徒,死后只輟朝一日,而知名諫臣魏征和平定安史之亂、收復西安和洛陽的郭子儀,死后都是放假五天,幾乎是大臣死后輟朝的上限。

此外,翻讀歷史,安陽人戴冑、戴至德父子,去世時均輟朝三天;汴州尉氏人劉仁軌逝世,武則天停朝三天;編纂《唐六典》的張說官居從二品,去世時居然也放了五天假,享受魏征和郭子儀同等待遇,比如今火得不行的狄仁杰還多兩天。

生前勤勉為公,死后還能給同僚百官帶來幾天閑暇,鞠躬盡瘁“死而不已”,這也算是唐朝達官們的一種特殊遺產吧。

責任編輯:M005文章來源:大河報

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區