-

沒有記錄!

“古人休假那些事兒”系列之一 休假制度在漢代走上正軌

2015/3/1 11:23:33 點擊數: 【字體:大 中 小】

這幅跽坐拜謁漢畫,記錄的可能是一次公務活動。

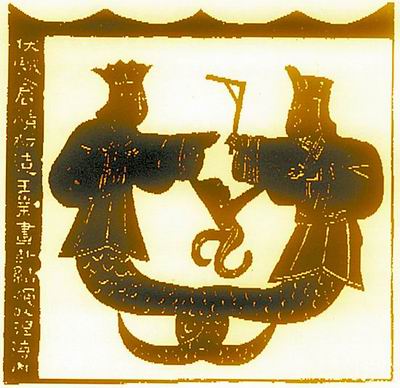

南陽漢畫館內的這幅漢代“跽坐賞樂圖”,應當是比較有家底的官吏休假期間的娛樂活動。

□記者游曉鵬文圖

與今人一樣,古人也無比盼望放假這件事,他們的出發點很簡單,不過是想回到家中舒舒服服洗個澡,換身干凈衣服,看看妻兒老小。

這就說到了中國休假制度的最初定型期——秦漢時代的“休沐制度”。以古代休閑文化為研究課題的中央民族大學李紅雨先生認為,至少在秦代乃至秦代以前,已經有了明確的休假規定。當然,這里說的休假只事關古代的公務員,給自己打工的小老百姓,則無所謂休假不休假,家境殷實手頭寬裕了,想怎么休就怎么休。盼休假的,只是官員和家屬們。

劉邦沒造反前,在徐州沛縣當泗水亭長,《史記·高祖本紀》記載,他“常告歸之田”,回家看看老婆孩子做做農活。“告”是什么意思呢?東漢末年魏國學者孟康在《漢書注》中說,“古者名吏休假曰告”。也就是說,劉邦雖然是個鄉長級別的小官,已經有了休假的權利。

再往前追溯,具體的休假記載變得難以考證。不過,休假的起源應當是很早的。遠在周代,人們每年要舉行春秋兩次祭神活動,祈求風調雨順。每逢祭神日,作為行政管理機構的官府也不必辦公,官吏可以休假。從戰國一直到漢代,官員想正兒八經休幾天假,基本上得指望這些大型祭祀日之類的迷信活動。在學界,休假制度走上正軌公認是在漢代,根據史籍記載,一方面,在夏至、冬至等重大傳統節日,官員會放假,以便進行節日活動;另一方面,每月也有定期的例行休假,以便休養生息。同時,官員如果生病,也能請下來病假。

這種節日假與常規假相結合的休假模式,至今依舊。

不過,漢代的休假并不叫休假,而叫“休沐”,通俗來講,就是“泡澡日”。

漢代放假是方便公務員回家洗澡

洗澡是古人生活中的一件大事。

根據描述先秦冕服制度的《禮記·玉藻》推測,秦漢時期富人洗澡相當講究,要備好浴盆和兩塊毛巾,一塊細葛巾擦上身,一塊粗葛布擦下身;洗干凈了出浴盆,踩在粗糙的席上刮足垢,再用放有香草的熱水洗一遍,然后踩在舒服的席上,披上一塊布帛或者衣服,慢慢地等待身上的水干。即使是一般百姓人家洗澡,浴具可能粗糙點,但也是需要備盆備巾,頗費一番時光的。加上當時的人流行穿寬大的袍子,留著長發,洗一次頭發要晾很久才能干,衣服也不好洗,所以對當時的公務員們來說,個人衛生問題變得十分麻煩。講究點兒的,至少要三日一洗頭,五日一洗澡,但官員們工作期間都住在官舍中,并不在家里住。官舍里面條件可能比較差,至少沒有配備浴具,想洗就得回家洗,要不就得臭烘烘地湊合著。

這么整天臭著肯定不是辦法,也太影響公門形象,于是一種為方便回家洗澡的休息制度在漢代漸漸定型,每隔一段時間,官員們可以停止工作一天“整理內務”,連帶與家人團聚放松,這也便是“五日休沐制”。《漢律》規定,“吏員五日一休沐”。《漢書》也記載,官員們“每五日洗沐歸謁親”。也就是五天當中,可以有一天回趟家,洗洗涮涮,換身干凈衣服,也讓官員們在繁重的公務之余休養生息,這一規定堪稱中國最早的“五天工作制”。

漢人把放假叫做“休沐”,是很形象的。所謂休,從人依木,《說文解字》中解釋,其正是人在操勞過度時,倚靠在樹木上暫時休息的形象,由休息之意引申,后來休又有了閑暇、休假的意思;而沐的本義,就是洗頭發。

湖北大學固始籍學者溫顯貴先生認為,除去五日休沐制,漢代還有幾種特殊的休假制度。一是休告制,即官吏在特殊情況下可以呈請休假,大概是今日請假制度的源頭;二是予告制,對俸祿在二千石以上的有功官員,可給以不停職休假的待遇;三是寧告制,官吏遭遇父母之喪后要告假奔喪;四是賜告制,俸祿在一千石以上的官員,生病后可以給假,并準許其帶著官印和僚屬“歸家治疾”——假雖然是放了,還是要帶病辦公。

司馬遷筆下,便記載了一個被漢武帝夸贊為“社稷之臣”的汲黯。汲黯是濮陽人,工作很努力,但身體不好,皇帝多次給他批“病假”。不過,汲黯大約還是休息不夠,最終在淮陽太守的職位上去世,于今天也是個相當勤政的典型了。

漢朝人休假熱衷“加班”?

漢代,洛陽、南陽、許昌等地都是大城市,居于政治中心區,河南一帶的公務員群體也比較龐大。史書中,留下了不少有關他們如何休假的記載。但或許是貪圖享樂并不被史家們樂道,所以即使是在應該享受的法定假期里,官員們留下的形象也多是加班加點,勞作勤政,或為公或為私,總之很少有特別閑的。

西漢晚期有位丞相叫做薛宣,雷厲風行又不失寬厚仁愛,曾經在開封當太守,治理盜賊有方,被班固錄入漢書。他的政績中,治盜確實是相當拿手的一項,除了方法得當,手下有工作狂人也是必備條件。他有位下屬叫做張扶,在冬至、夏至之類的法定節令休假日仍“獨不肯休,坐曹治事”,澡也不洗,家也不回,勤勉得不同尋常。有次薛宣實在看不下去了,委婉地批評說,節令放假的規定由來已久,你雖有公務在身,但家里人也盼望著溫暖的親情,最好跟大家伙一樣(掾宜從眾),回去跟老婆孩子團聚一下,跟鄰里一塊吃吃酒肴,玩玩游戲。張扶被說得很慚愧,薛宣無疑也是位深諳辦公室工作藝術又體恤下屬的好領導。

東漢有位政治家叫韓棱,潁川舞陽人,不畏權貴,足智多謀。漢和帝年間,竇太后臨朝執政,其兄長竇憲派人在洛陽刺殺了齊殤王之子劉暢,雖有人命在身,竇憲卻因為率軍出擊匈奴威震天下,沒人敢碰。韓棱不以為然,老拿命案說事,到后來竇憲垮臺時,他又夜以繼日,典查其謀反罪狀,“數月不休沐”,“帝以為憂國忘家,賜布三百匹”。后來晚年擔任南陽太守,韓棱的作風一如既往。

節假日有為公事操勞的,也有往個人愛好上努勁兒的。比如在洛陽改進造紙術的蔡倫,每至休沐日便閉門謝客,到鄉間作坊考察造紙技術。《后漢書》里記錄了一個曾任尚書令的南陽人宋均,是個官二代,十五歲就做了中郎將,他大概清楚成就功名還得靠自己本事,于是“好經書,每到休沐日,輒受業博士”,把假期用來向博學之士學習充電。

當時,縣令以下官吏的工資不高,刨去庸客(戰國、秦漢時期對雇工的稱謂)的工錢、伙食費等基本就花完了。所以,部分官吏在休假期間還要勞動掙錢,比如王莽時期,有位朝歌(今鶴壁淇縣)人向子平在縣里做了功曹后,“休歸”之時,仍“入山擔薪,賣以供食飲”。試想換作今日,你去集上買菜,突然一看這位賣煎餅的眼熟,竟是自己社區主任,該當如何驚訝。

從史料上看,似乎漢朝人熱衷在休假時加班,揮霍珍貴的“洗澡時間”。當真如此?其實,古代有關休假的歷史往往被有意忽略,這與歷來“操勞以進取”的傳統觀念相關。孟子就說,你們這些居官從政的閑暇時要清廉自律,萬不可“般樂怠敖”,否則將會“自求禍”。儒道盛行的漢代,自然沒人愿意說自己放假了就偷閑耍樂。

看看漢代流傳下來的海量樂舞百戲、游獵宴飲圖也能猜到,休假時會親訪友喝酒投壺,歡愉得不亦樂乎的,恐怕還是主流。