-

沒有記錄!

武術文化:中原文化的鮮明特色(1)

2013/4/15 8:57:46 點擊數: 【字體:大 中 小】

博大精深遠流長

--中原武術文化的發展軌跡

武術有著悠久的歷史,是中華民族在長期生活與斗爭實踐中不斷積累和發展起來的一項寶貴的文化遺產。河南是少林拳、陳氏太極拳、萇家拳、形意拳四大拳派的發源地。全國129個武術拳種中,河南流行的就有40余種。

伍紹祖(國家體育總局原局長):我認為武術溯其歷史,可說是源遠流長;窮其內容,也可說是博大精深。武術是中華民族得以繁衍昌盛下來的一個優秀傳統體育健身項目。在各個歷史時期,有其不同的作用。在原始社會,武術隨著中華民族為爭生存,是與自然、與人的斗爭中萌生和發展的,且成為不可或缺的手段。在冷兵器時代,武術在抗擊外部侵略,維護國家主權、民族利益中,建立了不朽的歷史功勛。當今進入高科技現代化武器時代,武術就自然地退出了戰爭的歷史舞臺,但它具有的健身、防身、修身的特色還是不可磨滅的,且有著廣泛的群眾基礎。

栗勝夫(河南大學特聘教授、博士生導師):河南地處中原,是中華民族文化的搖籃,也是少林拳、陳氏太極拳、萇家拳等大拳種的發源地。據統計,全國共有129個武術拳種,而我們河南流行的就有40余種。除少林拳、陳氏太極拳、萇家拳外,還有查拳、形意拳、八極拳、八卦拳、梅花拳、關東拳、岳家拳、羅漢拳、燕青拳、翻子拳、楊氏太極拳、孫氏太極拳、吳氏太極拳、和氏太極拳等。

陸草(河南省社會科學院研究員):中國武術的所有流派,都是以地域文化為底蘊,從地域文化中孕育出來的。

晚清以來,開封的查拳、猴拳、梅花拳,安陽的彈腿,豫東的洪拳,淮陽的六步拳,博愛月山寺的八極拳,朱仙鎮回民的湯瓶拳,以及博愛王堡的槍法(系明萬歷年間由唐村太極宮董秉乾所傳),汜水、陜縣、禹縣的彈弓,淮陽回民的棍術,長垣的六合槍,開封的劍術與跤術,滑縣的虎尾鐮,鹿邑的跤術等等,都曾名噪一時。此外,還有不少拳論拳譜,或散落于民間,或被圖書館收藏而束之高閣。所有這些,都是中原武術文化的寶貴資源。

郭志禹(全國體育院校武術教材組成員,上海體育學院教授、博士生導師):研究中國武術必言中州武術,因為該地域孕育了名揚天下的兩大拳種,即嵩山少林寺的少林拳和溫縣陳家溝的陳氏太極拳。還有康乾時期萇乃周創立的萇家拳和中氣論都是中州的瑰寶。人們話說“功夫”時會脫口而出“天下功夫出少林”,人們以武會友切磋“纏絲勁”時自然要去尋根陳氏太極拳。中國武術很早就講“氣功”,但有系統地論述武術氣功的要數滎陽汜水人萇乃周的《培養中氣論》為貴。這些都是中州文化的精髓,研究中國武術文化能不深入地研究它們嗎?中州武術文化是人創造的:回看殷墟廢址,古老的冷兵器時代周武王就給大武舞中的“夾振之而四伐”作過戰斗詮釋;三國時魏文帝曹丕在《典論·自序》中記載了當時的劍術“四方之法各異,唯京師為善”,還創造了與將軍鄧展斗劍“三中其臂”而不敗的記錄;北宋靖康之難,二帝被俘,河南產生了一位“還我山河”的民族英雄岳飛,他的教射師傅則是周同;少林武僧助李唐之后歷代武僧為光大少林武功做出了不可磨滅的貢獻;明清時期武術大盛,陳王廷、萇乃周創造出中國名拳;近代查拳大師常振芳在開封長期授拳藝播天下;1936年在德國柏林奧運會期間,表演中國武術的國術隊員中就有5位河南籍選手;中州武術文化孕育了新中國第一代的河南籍武術名家常振芳、張文廣、劉玉華。另外還有,中州為新中國競技武術培養了許多杰出的人才。轟動世界的武打電影《少林寺》就是以少林寺的歷史題材和人文背景拍攝的。

韓雪(河南大學教授、教育學博士、國家體育總局體育社會科學基地副主任):地域文化雖是以地域限定的文化類型,但它的形成和發展必定脫離不了歷史的機緣。中州武術是生長在中州地域內的一種文化形態,在它的發展過程中,無疑受到中州地域內不同時期的政治、經濟、軍事和文化的影響,并在這種特定的歷史環境和文化氛圍中逐漸成熟和完善,沿著自身規律向前發展。第一階段(先秦時期~1840年以前)為中州武術的成形階段。其標志是中州三大武術拳種已經形成;武術的多元價值被人們所認識。第二階段(1840年~1949年)為中州武術的發展階段。處于這個時期的中國武術也開始接受近代西方體育文化的洗禮,并踏上了向近代轉型的道路。第三階段(1949年~1977年)為中州武術的成熟階段。第四階段(1978年~至今)為中州武術的繁盛階段。

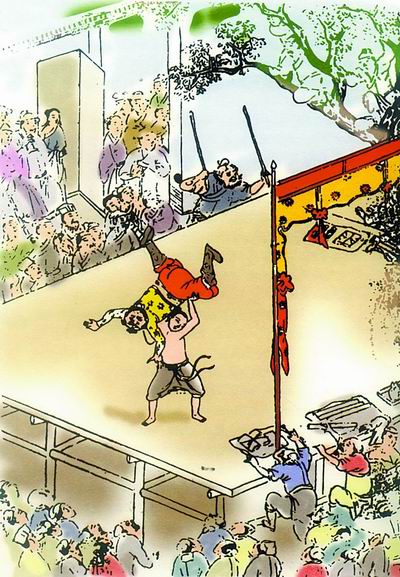

神乎其技臻化境

--中原武術文化的神奇魅力

你也許聽說過河南籍的許世友將軍武功高強,但是否知道他的貼身警衛、人稱“劉飛針”的武術家有口噴飛針的絕技?他在八米之內,口噴飛針可以穿過玻璃瓶,十米之內,人難脫身。他的兒子劉偵鋒是武警軍官,曾經在1993年中央電視臺春節晚會上表演了口噴飛針:只見他含針、運氣,瞬間噴出兩根寸余的縫衣針,將四五米外的金魚缸扎出兩個小眼,水從兩個小眼中噴出兩股細流。真是技冠天下,魅力無窮!它的魅力究竟在何處?

佘志超(《圖文中國民俗·武術》一書作者):中國武術的神奇是它的魅力之一,而神奇源于功夫。如太極拳是有名的內家拳,一般人只知道太極拳有健身的功能,對其技擊功能就不知一二了。實際上,太極拳能夠從歷史上流傳下來,首先是因為它的技擊功能,是因為它能夠防身,甚而在武林高手比試時也有上乘的表現。

為什么中原武術文化具有如此的神奇魅力?一在苦練,二在掌握規律和特點。

佘志超:武術特別強調練功,民間俗諺有“練拳不練功,到老一場空”之說。

以點穴術為例,它就是練出來的。按照古人的說法,要練成點穴術,必須要有深厚的內功基礎,一定要通過站樁練成渾厚的內氣。在此基礎上,還要經年累月地練指力和眼力。少林點打名師汝靜法師有一首《點穴歌》:

點打奇功門,秘傳在少林。

立志練真功,該有苦恒心。

一練硬功底,氣功乃根本。

氣壯推山河,四兩撥千斤。

二練手指功,平日須專心。

先練指點土,再練點桐椿。

更練指點石,苦習五冬春。

后練點鐵板,莫懼受苦深。

先練視點處,次練開穴門。

眼力練成準,暗室辨假真。

夜間能點打,白日千百準。

氣指眼之法,點打武藝真。

三十春秋苦,可得真功夫。

《中國大百科全書(簡明版)》:武術在長期的歷史演變中,逐漸形成了自己的運動規律和技術風格。其特點有三:①寓技擊于體育之中。武術最初作為軍事訓練手段,與古代軍事斗爭緊密相連,技擊性非常明顯。搏斗運動集中體現了武術攻防格斗的特點,目的在于戰勝對方。套路運動盡管在技術規格、運動幅度等方面與攻防技術的原形有所變化,但仍保留了技擊的特性,踢、打、摔、拿、擊、刺是套路的技術核心。②內外合一、形神兼備的民族風格。武術既講究形體規范,又追求精神傳意,內外合一,練習時要求把內在的精氣神與外部的形體動作緊密相合,做到“心動形隨”、“形斷意連”。③廣泛的適應性。武術的練習形式、內容豐富多樣,有競技對抗性的散手、推手、短兵,有各種拳術、器械和對練,還有與其相適應的各種練功方法。他們有不同的動作結構、技術要求和運動量,分別適應不同年齡、性別、體質的人的需要。

德播神州精神佳

--中原武術文化的精神特征

中國武術的文化精神由來已久,我們從武術的“武”字就可以進行分析。

佘志超:“武”字可以拆分成“止”和“戈”兩個字。戈是古代的一種長兵器,動干戈就是打斗,就是戰爭,止字就是停止的止,就是不要動武。那么,為什么武字的結構竟是“止戈”呢?《說文解字》的解釋 是:“楚莊王曰,夫武,定功戢兵,故止戈為武。”“戢兵”就是把兵器收藏起來,也就是說,武的本義是收兵,所以“止戈”為“武”。從這里可以看出,中國武術的精神底蘊,就是止戈,就是不要動武。或者說,武術追求的最高境界并不是單純的勝負,而是中國儒家學說的“致中和”的精神,是道家學說中“無為無不為”的精神。金庸先生在武俠小說中,寫到武功的最高境界就是沒有任何招式,所謂無招勝有招。這就是深深契合中國武術的文化精神而作出的結論。

喬鳳杰(河南大學教授):中國古人的實用理性思維方式,中國古人對于做人的特別重視,中國古代社會的政治高度集中而經濟高度分散的特殊歷史背景等,使中國武術與中國傳統文化的關系非常緊密,使中國武術客觀成為幾乎中國文化全部內容的載體,客觀成為了中國文化整體的一個重要符號。正是因為此,很多外國人學習中國武術,除了是要滿足其掌握武術技法的需要以外,更多的是想通過練習中國武術來深入學習與深刻體驗整體的中國傳統文化。

中國武術精神,本來就是中國的民族精神,是中國民族精神在武術實踐中的落實。不蘊含中國民族精神的武術不能被稱為中國武術,所有的中國武術都必須也必然蘊含著積極的民族精神,因此,練習中國武術,體驗中國武術文化,本身就是一個培養中國民族精神的過程。

陸草:中國武術是中華民族的寶貴文化遺產之一,也是民族傳統文化在武技一道的體現。中國武術是民族智慧的結晶,其思想核心是儒家的中和養氣之說,同時又融合了道家的守靜致柔、釋家的禪定參悟等諸多理論,從而構成了一個博大精深的武學體系,成為世界上獨一無二的“武文化”。中國武術浸潤著民族的性格氣質,蘊含著中華民族對搏擊之道的獨特悟解。它既不同于那種張揚自我、崇尚剛猛的歐美拳擊,又不同于極具島國文化特色的日本空手道,也不同于帶有濃烈熱帶叢林氣息的泰拳。中國武術講究剛柔相濟,內外兼修,既有剛健雄美的外形,更有典雅深邃的內涵。中國武術不僅僅是搏擊術,更不是單純的拳腳運動,也不是力氣與技法的簡單結合,它飽含著哲理,深蘊著先哲們對生命和宇宙的參悟,以一種近乎完美的運動形式詮釋著古老的東方哲學思想,追求那種完美而和諧的人生境界。

佘志超:如果說,中國武術只是具有神奇的一面,那么中國武術還不足以為國人和外國人所稱道,更重要的是,中國武術在長期的發展中蘊含了中國傳統文化的營養。中國武術和中國傳統文化的融合,使中國武術不僅具有神奇的一面,而且提高了品質,具有了高層次的文化精神境界,這就是不少外國人把太極拳稱之為“哲學拳”的原因。

中國武術還具有審判價值和健身價值。特別是太極拳,講究凝神靜氣,身氣合一,中正安舒,從外形看動作柔和,但柔中寓剛,綿里藏針,外柔內剛,陰陽轉換,這不僅有外形美,而且有一種精神美,有很高的審美價值。看專家打太極拳,渾身上下都有和諧的美感。又如形意拳講究內三合外三合,全身動作渾如一個整體,有一種整體的美感。

武術的內外功,直接繼承了中國佛家和道家的修持方法,中國現代流行的氣功,許多流派都是從中國武術的內功中繼承的,對于健身有很重要的作用。