- 1、守望惜護(hù)安陽古民居——探訪后倉街宋氏

- 2、鯀堤與禹河故道

- 3、古文化遺址

- 4、中國古代著作《周易》

- 5、歷代周易研究

- 6、《春秋》與殷墟甲骨文

- 7、豫地密碼·省直管縣之滑縣(一)

- 8、“豫地密碼·省直管縣”之滑縣(二)

-

沒有記錄!

安陽城區(qū)地名的時代印記(上)

2014/6/16 17:13:41 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

□ 安 民

在歷史的長河中,安陽曾是都、邑、州、郡,也曾是縣、衛(wèi)、城或府,其所治轄的里、坊、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、驛、村、屯及道、路、街、巷等地名蘊含豐厚的資源,保存著古代城市的許多歷史文化信息。

殷商時期,這里先稱北蒙,后稱相。中商時期“河亶甲居相”之處在今內(nèi)黃和洹北商城一帶。盤庚遷殷之后,洹水安陽成為商代晚期的都城。安陽一名最早出現(xiàn)于戰(zhàn)國時期的魏安陽邑,秦晉時設(shè)置安陽縣。到隋朝前夕,古鄴城遭焚毀后,相州、魏郡、鄴縣三級政權(quán)南遷至安陽。唐宋時期的安陽稱相州,還因銅雀三臺有“相臺”的別稱。彰德一名則源自古代兵防,從唐大歷年間置昭義軍于安陽,到金元時期把安陽稱彰德府、彰德路,再到明清時期把安陽稱為彰德府。

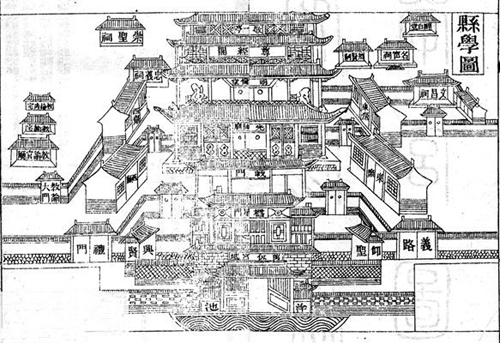

安陽有許多古老的地名。歷史文獻(xiàn)中就有宋元時期關(guān)于里坊的記載,如城內(nèi)有豐安坊、晝錦坊、福會坊、弦歌坊、古寺坊等。明代彰德府城中,魚市口、香巷、冠帶巷、西府等街巷名稱已經(jīng)出現(xiàn)。安陽老城改筑于明洪武初年,是一座典型的明清風(fēng)格的古城,體現(xiàn)了中國古代的筑城特色。護(hù)城河環(huán)繞著高大的城墻,四座城門分別叫拱辰門、鎮(zhèn)遠(yuǎn)門、永和門和大定門。城內(nèi)城隍府署、縣衙府庫、文廟武廟、文峰高閣掩映于晨鐘暮鼓的九府巷陌之中。

清代康乾時期的《安陽縣志》,曾記述了城內(nèi)十八巷的名稱和它們與縣署的相對位置。老城內(nèi)“九府十八巷七十二胡同十八羅漢街”的說法,源自于民國年間,在民間口口相傳。“七十二胡同”是泛指九府十八巷以外的街巷,“十八羅漢街”指南北大街兩旁一一對應(yīng)的九個街口。由于年代久遠(yuǎn),街巷名稱也發(fā)生了變化,有些已經(jīng)隨著城市改造消失了,比如小橋上、觀口街、小回隆、學(xué)后街、鵝脖巷、香巷街、菜市街、縣東街、縣夾道、縣胡同、縣西街等。老城里的街巷多以方位、序數(shù)、姓氏、建筑、形狀、市坊和民間傳說等幾個要素命名,而最重要的是以當(dāng)時官府的方位命名街道。明清時的安陽官府,分為府署和縣署兩個等級,相當(dāng)于后來的市縣同城。城里的影壁后街、縣東街、縣西街、縣前街、縣胡同、縣夾道等街巷,都是以府署和縣署的相對位置命名的。府口,指的是舊彰德府署旁東大街與南大街交會的路口。老府口,則指舊縣署以南縣前街與馬號街的交會路口,于是安陽城內(nèi)的九府之中,便有了一條名叫老府的街巷,民間俗稱為老府口兒。城內(nèi)以兵防得名的街道名稱有后衛(wèi)、西營、新營、東南營、西南營等。以糧倉府庫得名的街巷有倉門口、倉巷街、后倉街、大倉口、小倉口以及用磨盤鋪地的磨盤街。與老城街巷名稱有關(guān)的名人軼事、掌故傳說更是俯拾即是,仁義巷、洛陽府、三義巷、唐子巷的傳說人們早已耳熟能詳。此外,還有韓琦與晝錦堂、崔銑與小顏巷、一代名醫(yī)姚本仁與姚家胡同以及鐵獅口、娘娘府、御路街等很多故事。

安陽城以外的區(qū)域舊稱四關(guān),北關(guān)、南關(guān)還有著上關(guān)、下關(guān)的稱謂,其間分布著許多村落。古代在城郊建有社稷壇、山川壇等許多祭壇和祠廟。南萬金渠流經(jīng)原為宋代相州外城的南關(guān)一帶,昔日,南關(guān)來鶴樓畔有三橋九廟古戲樓,相當(dāng)繁華。城東北洹河北岸的幾個壘子村,村名源于唐代九節(jié)度使陳兵安陽河北岸,圍安慶緒于相州城時所筑營壘的歷史遺跡。