- 1、周易發源地 安陽羑里城介紹

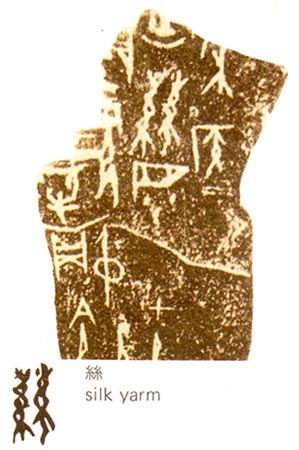

- 2、《春秋》與殷墟甲骨文

- 3、豫地密碼·省直管縣之滑縣(一)

- 4、《周易》文化發祥地

- 5、青山綠水漏子頭

- 6、古文化遺址

- 7、周易之六十四卦

- 8、甲骨文的發現與研究

-

沒有記錄!

- 1、守望惜護安陽古民居——探訪后倉街宋氏

- 2、《周易》文化發祥地

- 3、周易發源地 安陽羑里城介紹

- 4、古文化遺址

- 5、《春秋》與殷墟甲骨文

- 6、青山綠水漏子頭

- 7、周易之六十四卦

- 8、破解“文峰塔”之謎-----《周易》解讀

“豫地密碼·省直管縣”之滑縣(二)

2014/3/21 11:17:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

道口古鎮運河要沖

引子

秦漢時期,白馬縣的稱謂幾乎沒什么變化;秦漢之后,改白馬縣為滑州,這一稱呼從隋唐一直延續到明初。出滑縣東南30多公里,有一個鄉,名曰瓦崗寨鄉,當年隋末農民大起義中的瓦崗軍就誕生在這里。

“瓦崗”一名的來歷,要追溯到兩千多年前的春秋時期。據《左傳》記載,公元前502年夏天,齊國出兵進攻魯國西部地區。晉國派兵前來援救魯國,魯定公在瓦地與晉國救兵會師。事后,人們為紀念這次會師,便在一處土岡上用磚瓦建了一座亭子,俗稱“瓦亭”。據西晉史學家杜預注釋《左傳》:“瓦,衛地……東郡燕縣(即現在滑縣牛屯鎮一帶)東北有瓦亭。”史學家楊伯峻在其《春秋左傳注》也中說:“瓦,即今河南滑縣之瓦崗集。”因為這里曾為“瓦”地,又因“瓦亭”建在高岡上,人們便將此地稱為“瓦崗”。

翟讓起義后,為了聚集武裝力量和防御敵人進攻,在瓦崗四周因勢筑了宏偉的寨墻,就是歷史上有名的“瓦崗寨”。翟讓的起義隊伍因在瓦崗寨聚義,遂被稱為“瓦崗軍”。瓦崗軍盤踞瓦崗寨多年,隋朝兵馬久攻不下。

隋朝時,瓦崗地處古黃河的東南岸,北臨黃河白馬渡口,南與通濟渠(南運河)相望;西邊跨黃河距永濟渠(北運河)不過百里之遙,瓦崗正處在南北大運河的喇叭口外。南北運河是隋朝的交通大動脈,瓦崗堪稱軍事戰略要地。然而,就瓦崗而言,在東郡境內又是個偏僻地方。這里因黃河多次泛濫,造成土嶺起伏,樹木叢生,溝河縱橫,水鳥成群,蘆葦遍野,這種環境,既便于屯兵,又便于出擊。

這可能是瓦崗軍能夠壯大的一個地理原因。

道口河段“船桅如林”

有次去滑縣看望同學,到車站買完票一看,上面寫著“鄭州至道口”,頗為疑惑,我要去的是滑縣,目的地怎么會是道口鎮呢?到了滑縣,同學聽罷哈哈大笑:“俺道口可比滑縣有名,所以現在一些車票目的地標注的是道口。滑縣就是道口,道口就代表滑縣。”

確實,道口的名氣很響亮。讀滑縣,必讀道口古鎮。

因為,滑縣縣城,就在道口古鎮上。

明清以來,借助水路的便利,道口鎮逐漸發展為商貿重鎮。清乾隆年間,道口開始有集市;清光緒年間至民國時期,水路更加暢通,可達百泉、天津,道口境內設有10多個碼頭,發展達到了巔峰。

從外部環境看,可以說,天津拉動了道口的經濟發展。到清代中葉,天津得漕運、海運和蘆鹽之利,已迅速發展為北方的商業集散中心,形成了一個“天津經濟圈”:從開埠到民國時期,天津的經濟影響很快覆蓋了直隸、山西、內蒙古、山東及河南的全部或部分地區。據記載,大量天津的布匹和其他洋貨,經南運河和衛河輸入到山東的臨清州,河北的大名府,豫北的彰德府(今安陽市)、衛輝府和懷慶府(今沁陽市);這一時期,這些地區運往天津的藥材、棉花等貨物,經衛河下運,道口正是一個集散地。另外,道口

在“天津經濟圈”中之所以地位相當突出,除了通暢的水路運輸之外,還有土路與鐵路(1902年,英國在道口設立福通公司,修筑從道口至清化的道清鐵路。道清鐵路是河南境內最早的鐵路,從滑縣道口鎮至博愛清化鎮,全長150公里)的得天之便,將布匹和其他洋貨通過土路運往濮陽、清豐、長垣、內黃等地,再將這些地區的棉花、糧食等土貨運往天津。

據縣志記載,當時道口河段“船桅如林”,每天可經3000船次,其中大船噸位在150噸以上,基本溝通了冀、魯、豫等省的30多個大小城鎮,道口也因此獲得了“小天津”的美譽。

彼時,道口已經形成了12條大街,72條胡同,并且四面還有7個城門,兩個水門,儼然成為一個戒備森嚴的城堡。

這座城堡,至今風韻尚存。特別是運河岸邊的順河街,依然難掩曾經的輝煌。落日余暉中,記者走進順河街,仿佛在穿越歷史隧道。斑駁脫落的黑漆門面,兩層破爛不堪的方格窗,一扇扇可以拆卸安裝的黑板條門,街道兩邊蜿蜒伸展近1公里的古老店鋪,似乎能聽見當年商販的叫賣聲。雖然,當年車水馬龍的景象一去不返,但其中的一些商鋪、宅院等建筑依然氣勢宏大,偶爾打開的雕花木窗、斑駁的磚雕牌匾、精美的鏤空檐板……無不訴說著昔日的繁華。

運河帶來發展機遇

道口古鎮之所以在豫北地區興起,離不開水路的便利。古時,黃河流經滑縣境內,道口就是設在黃河西岸鯀堤的一個渡頭。宋元以后,黃河改道,道口又為衛河的一個重要碼頭。

衛河發源于太行山南麓的百泉,合淇河、湯河、安河,流經河南省新鄉市、衛輝市、浚縣、滑縣,由道口過湯陰、內黃、清豐、南樂至河北省魏縣、大名,山東省冠縣,于徐萬倉與漳河匯流后進入海河。

據當地縣志的記載:“今衛河古名白溝。東漢建安九年(公元204年)曹操在黃河故道——宿胥故瀆基礎上疏浚而成。隋煬帝時重開,引泌水南達黃河,北通涿郡,因發源于春秋之衛國地(今河南輝縣之蘇門山),故名衛河。”縣志上還記載:隋大業四年(公元608年),開挖永濟渠(今衛河)。

在衛河283公里的干流中,滑縣道口段不過4.61公里,從王灣東入,自軍莊北出,但就是這不到5公里的河段,因為居于河段要沖,成就了道口鎮歷史的繁榮。

可以毫不夸張地說,衛河這條古運河給滑縣帶來了財富和發展的機遇。

大運河繁榮了地域經濟,孕育了豐厚的運河文化。隋代以后,水路上達百泉,下抵天津,水中“帆檣林立”、三百萬民船,四時暢行,南糧北運,津貨南來,陸“通梁達燕、運衛仰魯”,路上“輪蹄徒旅”。這一優越的交通條件,帶來了道口古鎮經濟文化的繁榮,明清至民國年間,道口商賈云集、貿易繁盛、“日進斗金”為豫北重鎮。

大運河滑縣段現存的道口古鎮風貌,一面街、順河南街、順河北街,長3000余米;老店鋪、古建筑1000余間;老字號5處;綢緞莊1處;票號1處;老胡同16條;古廟宇2處;老碼頭9處;老水閘6處。這些都是運河發展與繁榮的歷史見證。

近幾年來,在國家、省、市各級領導的高度重視下,滑縣大運河申遺工作取得了階段性成效。

- ·“豫地密碼·省直管縣”之鄧州(三)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之鄧州(二)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之鄧州(一)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之長垣(一)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之長垣(二)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之長垣(三)

- ·“豫地密碼·直管縣”之固始(二)

- ·“豫地密碼·直管縣”之固始(三)

- ·豫地密碼·省直管縣之滑縣(一)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之滑縣(三)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之蘭考(三)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之蘭考(二)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之鹿邑(三)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之鹿邑(二)

- ·“豫地密碼·省直管縣”之鹿邑(一)

- ·豫地密碼之開封蘭考:“年輕”蘭考 “曾用名”

- ·豫地密碼·省直管縣之固始(一)

- ·豫地密碼·省直管縣之長垣 “縣有防垣”與河患