精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

在創新中傳承周家口木版年畫

2014/7/8 16:51:59 點擊數: 【字體:大 中 小】

提到木版年畫,大多數人首先想到的是開封的朱仙鎮木版年畫。可作為一個周口人,不能不知道咱也有自己的木版年畫。無論是制作工藝還是歷史淵源,都絲毫不遜色于傳統的四大年畫。

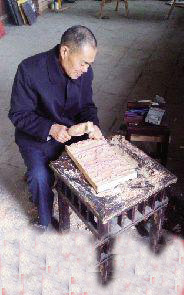

在關帝廟一間掛著“周家口木版年畫傳承基地”牌子的房間里,不僅有鋸、刨子等木工用具,還有大小不一的刻刀、寬窄不一的平鑿。迎著門口的小方桌上,是刻了一半的梨木板,墻上貼滿了造型各異、形象傳神的木板年畫作品,這都是老夏的寶貝們。

周口木版年畫已有400年歷史

老夏全名叫夏明月,今年70歲,家住周口市西華縣東王營鄉南陶營村,從祖父那一輩開始便從事木版年畫雕版。在他的記憶中,祖父和父親經常在河南、安徽之間奔波。“這門手藝在當時是十分受人尊敬的。”夏明月12歲開始學習雕版,出師之后便隨著父親四處奔波。后來,隨著膠印年畫的廣泛普及,耗工費時且題材單一的木版年畫逐漸退出歷史舞臺,周家口木版年畫也面臨著同樣的窘境。

在關帝廟一間掛著“周家口木版年畫傳承基地”牌子的房間里,不僅有鋸、刨子等木工用具,還有大小不一的刻刀、寬窄不一的平鑿。迎著門口的小方桌上,是刻了一半的梨木板,墻上貼滿了造型各異、形象傳神的木板年畫作品,這都是老夏的寶貝們。

周口木版年畫已有400年歷史

老夏全名叫夏明月,今年70歲,家住周口市西華縣東王營鄉南陶營村,從祖父那一輩開始便從事木版年畫雕版。在他的記憶中,祖父和父親經常在河南、安徽之間奔波。“這門手藝在當時是十分受人尊敬的。”夏明月12歲開始學習雕版,出師之后便隨著父親四處奔波。后來,隨著膠印年畫的廣泛普及,耗工費時且題材單一的木版年畫逐漸退出歷史舞臺,周家口木版年畫也面臨著同樣的窘境。

周家口木版年畫始于明末清初,迄今已有400多年歷史。當年,一張姓人攜子赴安徽省界首市拜師學藝,出師后返回周家口,在作坊街創辦“志遠長”木版年畫老字號,經營木版年畫,同時收學徒數十人,除繼承了傳統的灶畫、文武門神等常規品種外,還創作出五子登科、馬上鞭、和合二仙等品種,使“志遠長”老字號產品聞名山西、河北、湖北等省。

1891年,“仁和長”木版年畫老字號創辦。創始人夏殿君,15歲師從“志遠長”木版年畫第四代傳承人張習恭。夏殿君刻工縝密、古樸雅拙,作品多以“灶王”、“門神”、“菩薩”、“玉皇”等題材的神像年畫為主。

傳統的東西要一代代傳下去

新中國成立后,第十二代傳承人張訓民、夏明月、夏明芳對傳統技藝進行“以變圖存”的革新,在傳統年畫制作的基礎上吸收中國畫的筆墨情趣,達到構圖完整、飽滿、勻稱;造型夸張、粗壯、樸實;線條簡練、流暢的效果,并能熟練掌握勾描、刻版、印刷等全套工序,內容豐富,深受廣大群眾喜愛。

2011年,老夏收了原本就擅長玉石雕刻的于建軍為徒弟。作為周家口木版年畫的第十三代傳人,于建軍說:“最初拜師學藝是出于對雕刻藝術的愛好。可是隨著對木版年畫越來越深入的了解,對其越來越著迷。”

2012年,經過上級部門批準,在川匯區文化局和關帝廟民俗博物館領導的支持下,周家口木版年畫第十二代傳承人之一的夏明月在周口關帝廟內,掛牌成立了“周家口木版年畫傳承基地”。同年10月,周家口木版年畫列入周口市非物質文化遺產,目前正在申報省級非物質文化遺產。

去年9月,師徒二人接到天津市中國·楊柳青木版年畫節的邀請,帶著自己的作品參加了會展。國內知名民間藝術家、專家、學者,年畫產地代表和50多家楊柳青年畫作坊代表、年畫傳承人140余人參加了盛會。在會上,周家口木版年畫獲得了廣泛認可和好評。

在今年3月,他們還參加了第五屆中原古韻—中國(淮陽)非物質文化遺產展演。在展出現場,便有游客詢問是否可以出售,希望買幾幅年畫作品帶回家收藏。

在創新中傳承周家口年畫

于建軍說:“木板雕刻對木料要求很高。工作室刻板用的木料都是厚度在5厘米以上,且樹齡較高的梨木,這是因為梨木木質較細膩,且不易變形。為便于雕刻和保存,梨木的樹齡和胸徑越大越好。”

“制作周家口年畫需要繪畫、雕刻木板、印刷、補色、裝裱等近10道工序,每一道工序都極為精細準確,全部需要純手工制作完成。最難的要數雕刻木板了,刻板又分為線板和色板,年畫有幾種顏色就要刻幾塊板,一般一幅年畫至少要刻5塊木板。”

在印制時,周家口木版年畫主要采用手工水印,印出的年畫顏色鮮艷透明,且不跑色,印刷過程較復雜。于建軍介紹道,在印制的過程中,首先要印出墨線版,接著在專門的晾畫架上晾干,然后再收回、套色。于建軍說,套色這道工序很關鍵。定版、定位、立位、套準,然后套印顏色,每種顏色都要刻一個板,各個顏色需要逐個印刷。其中,套色時的定版、定位難度較大,顏色套準主要靠手摸。如果錯位,年畫印制出來就不規矩,其他顏色就會跑到墨線條的外面,很難看,整個畫面看起來亂糟糟的,沒有一點美感。

談到年畫作品,師徒二人如數家珍。于建軍說:“現在創作的題材很廣。不僅有灶王爺、門神、五子登科、文武財神和天地全神等常規作品,還根據關帝廟內的石雕,拓印下很多有典故的圖樣再進行木板雕刻創作。如魚躍龍門、孟宗哭竹、張良進履、狀元祭塔,這些都是最新的作品。”

于建軍說,現在的木版年畫與過去不同。過去家家戶戶都要買年畫、貼門神,做年畫有很好的市場。現在周家口木版年畫作為一項傳統的民間手工藝,幾乎沒有經濟回報。這門瀕臨失傳的手藝是周口人的寶貝、更是中國人的寶貝,希望社會各界提高對民族文化的保護意識,加大傳統文化的保護力度,讓周家口木版年畫發揚光大,讓周口的文化產業實現華麗轉身。

1891年,“仁和長”木版年畫老字號創辦。創始人夏殿君,15歲師從“志遠長”木版年畫第四代傳承人張習恭。夏殿君刻工縝密、古樸雅拙,作品多以“灶王”、“門神”、“菩薩”、“玉皇”等題材的神像年畫為主。

傳統的東西要一代代傳下去

新中國成立后,第十二代傳承人張訓民、夏明月、夏明芳對傳統技藝進行“以變圖存”的革新,在傳統年畫制作的基礎上吸收中國畫的筆墨情趣,達到構圖完整、飽滿、勻稱;造型夸張、粗壯、樸實;線條簡練、流暢的效果,并能熟練掌握勾描、刻版、印刷等全套工序,內容豐富,深受廣大群眾喜愛。

2011年,老夏收了原本就擅長玉石雕刻的于建軍為徒弟。作為周家口木版年畫的第十三代傳人,于建軍說:“最初拜師學藝是出于對雕刻藝術的愛好。可是隨著對木版年畫越來越深入的了解,對其越來越著迷。”

2012年,經過上級部門批準,在川匯區文化局和關帝廟民俗博物館領導的支持下,周家口木版年畫第十二代傳承人之一的夏明月在周口關帝廟內,掛牌成立了“周家口木版年畫傳承基地”。同年10月,周家口木版年畫列入周口市非物質文化遺產,目前正在申報省級非物質文化遺產。

去年9月,師徒二人接到天津市中國·楊柳青木版年畫節的邀請,帶著自己的作品參加了會展。國內知名民間藝術家、專家、學者,年畫產地代表和50多家楊柳青年畫作坊代表、年畫傳承人140余人參加了盛會。在會上,周家口木版年畫獲得了廣泛認可和好評。

在今年3月,他們還參加了第五屆中原古韻—中國(淮陽)非物質文化遺產展演。在展出現場,便有游客詢問是否可以出售,希望買幾幅年畫作品帶回家收藏。

在創新中傳承周家口年畫

于建軍說:“木板雕刻對木料要求很高。工作室刻板用的木料都是厚度在5厘米以上,且樹齡較高的梨木,這是因為梨木木質較細膩,且不易變形。為便于雕刻和保存,梨木的樹齡和胸徑越大越好。”

“制作周家口年畫需要繪畫、雕刻木板、印刷、補色、裝裱等近10道工序,每一道工序都極為精細準確,全部需要純手工制作完成。最難的要數雕刻木板了,刻板又分為線板和色板,年畫有幾種顏色就要刻幾塊板,一般一幅年畫至少要刻5塊木板。”

在印制時,周家口木版年畫主要采用手工水印,印出的年畫顏色鮮艷透明,且不跑色,印刷過程較復雜。于建軍介紹道,在印制的過程中,首先要印出墨線版,接著在專門的晾畫架上晾干,然后再收回、套色。于建軍說,套色這道工序很關鍵。定版、定位、立位、套準,然后套印顏色,每種顏色都要刻一個板,各個顏色需要逐個印刷。其中,套色時的定版、定位難度較大,顏色套準主要靠手摸。如果錯位,年畫印制出來就不規矩,其他顏色就會跑到墨線條的外面,很難看,整個畫面看起來亂糟糟的,沒有一點美感。

談到年畫作品,師徒二人如數家珍。于建軍說:“現在創作的題材很廣。不僅有灶王爺、門神、五子登科、文武財神和天地全神等常規作品,還根據關帝廟內的石雕,拓印下很多有典故的圖樣再進行木板雕刻創作。如魚躍龍門、孟宗哭竹、張良進履、狀元祭塔,這些都是最新的作品。”

于建軍說,現在的木版年畫與過去不同。過去家家戶戶都要買年畫、貼門神,做年畫有很好的市場。現在周家口木版年畫作為一項傳統的民間手工藝,幾乎沒有經濟回報。這門瀕臨失傳的手藝是周口人的寶貝、更是中國人的寶貝,希望社會各界提高對民族文化的保護意識,加大傳統文化的保護力度,讓周家口木版年畫發揚光大,讓周口的文化產業實現華麗轉身。

責任編輯:C009文章來源:東方今報(2014-03-28)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區