-

沒有記錄!

張伯駒:坦蕩超逸,慷慨率真

2013/8/20 8:55:40 點擊數: 【字體:大 中 小】

今天,我們聚集在這里,舉辦這個簡短卻又隆重的座談會,紀念張伯駒先生誕辰115周年,深切緬懷他為祖國文物保護事業和傳承優秀民族文化做出的杰出貢獻,追思和學習他崇高的愛國情操和無私奉獻的精神。首先,我代表文化部,向張伯駒先生的親屬和參加今天座談會的各位嘉賓表示誠摯的問候。

張伯駒先生是我國著名的老一輩文化名人,集收藏鑒賞家、書畫家、詩詞學家、京劇藝術研究家于一身,也是一位杰出的愛國民主人士。曾任故宮博物院專門委員,建國后歷任文化部文物局鑒定委員會委員,文化部顧問,吉林省博物館副研究員、第一副館長,中央文史館館員等職。他一生熱愛祖國,將畢生精力投入到我國文化文物事業,深受人們的尊敬。

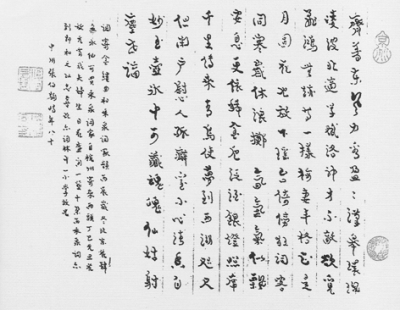

張伯駒先生早年即表現出對我國傳統藝術,特別是書畫藝術的濃厚興趣。他最初開始收藏中國古代書畫,是出于愛好,但在目睹了很多古代書畫通過交易等方式流至外國后,他以搶救和保護重要文物不外流為己任,為此不惜一擲千金。張伯駒先生曾說過“黃金易得,國寶無二。我買它們不是賣錢,是怕它們流入外國。” 1937年,張伯駒先生三次求購終于購得我國傳世書法作品中年代最早的名人手跡,晉代陸機的《平復帖》,避免了此帖落入古董商人之手而流落國外。他晚年寫道:“在昔欲阻《照夜白圖》出國而未能,此則終了夙愿,亦吾生之一大事。”他一生心系國寶、醉心收藏,他和夫人潘素女士歷經波折,傾注畢生之力收藏了大量珍貴書畫。1941年,張先生在上海遭到綁架,潘素女士設法看望他時,先生已連日絕食,憔悴不堪,但仍斷然表示“寧死魔窟,決不能變賣所藏古畫贖身。”1946年,為避免隋·展子虔《游春圖》流至海外,他忍痛將弓弦胡同一處占地十五畝的房院出售,又加上潘素女士的金銀首飾,才湊足畫款將其收購。可以說,張伯駒先生和潘素女士的每一件收藏的背后都有故事,都凝聚著他們的心血。而在戰亂動蕩的年代,無論是收藏還是保護這些書畫珍品都殊為不易,正是這種“但使國寶永存吾土,世傳有緒”的崇高理想和堅定信念有力地支撐著他們。

更加難能可貴的是,對于自己斥巨資購藏并歷盡艱辛,甚至不惜用生命保護的法書名畫,張伯駒先生并不視為一己所有,而是將其看作是全民族的文化遺產。實際上,即便是在書畫購藏的過程中,張伯駒先生也是“先公后私”。1946年,由故宮散失在東北的書畫文物逐漸出現在市場,各種人物紛紛到東北角逐獵取,而張伯駒先生找到時任故宮博物院院長馬衡,建議由故宮論價收回。他個人收藏的一些精品,如范仲淹的《道服贊》、展子虔《游春圖》等,都是在故宮無意收藏的情況下,張伯駒先生為避免文物外流,才鬻物舉債自己收購的。

最為世人敬佩的是,自上世紀50年代起,張伯駒先生夫婦陸續將收藏30年之久的書畫名跡100余件捐獻給國家。1956年,張伯駒、潘素夫婦將多年寶藏的《平復帖》《張好好詩》《道服贊》等八件法書無償捐獻國家,這件事情在我國文化界引起震動,文化部特發褒獎狀,褒揚他們“化私為公,足資楷式”。此后,他又陸續向故宮博物院捐贈了部分收藏。到吉林省工作后,1964年春,張伯駒、潘素夫婦又將宋代楊妹子的《百花圖》卷等六十余件法書、繪畫作品和書籍無償捐獻給吉林省博物館。通過捐贈,這些珍貴文物由私人收藏成為國有博物館的重寶,表現了張伯駒先生和潘素女士崇高的愛國情操和無私的奉獻精神,令人感佩,讓人崇敬。如今這些主要分藏于故宮博物院和吉林省博物院兩地的珍貴文物,受到精心的呵護,并通過陳列展覽、科學研究、印制出版等多種途徑發揮著越來越大的作用,成為越來越多的人民群眾認知我國燦爛文化、感受中國書畫藝術優雅氣韻的重要載體。

張伯駒先生興趣廣泛,除鑒識收藏外,還在京劇、詩詞、書畫等方面有很高的造詣。他少年時代就喜歡京劇藝術,三十一歲從一代泰斗余叔巖開始學京劇,并求師訪友,受教于許多著名京劇表演藝術家,此后更指點多位余派傳人。1937年40歲生日時,為賑濟河南旱災義演《空城計》,張先生主演諸葛亮,并廣邀名角登臺獻藝,名噪一時。新中國成立后,他積極投身文化部組織的傳統劇目整理工作。他晚年寫成的《紅毹紀夢詩注》,名為記述其見聞,實為一部近代京劇史。扎實的文學功底,造就了他多才多藝的文化底蘊,他利用一切閑暇時間,寫下了大量古體詩詞和音韻論著。張伯駒先生還熱心于有關傳統文化的社會活動,積極參與書法、中國畫、京劇、昆曲甚至古琴、棋藝等社團的活動并發揮了重要的作用。

張伯駒先生為我國文物保護事業、博物館事業和民族優秀文化傳承所做出的杰出貢獻,深深銘刻在我們心中。他的高尚情操和崇高風范,是激勵我們前進的寶貴精神財富,永遠值得我們學習。

我們紀念張伯駒先生,就要保護、繼承和發揚好中華民族優秀傳統文化。綿延五千年而生生不息的中華文化,是凝聚中華民族的堅實根基,也是中華民族對世界的杰出貢獻。張伯駒先生不惜代價、甚至置性命于不顧以求保藏文物珍品,既是出于愛國至誠,也是基于對民族文化遺產的深刻認識與由衷的酷愛。當前我們要建設的中國特色社會主義文化,植根于中國傳統文化。文化的持續發展,離不開對傳統文化的繼承,要尊重傳統,以禮敬之心、虔誠之心對待傳統。同時,要發揚好民族傳統文化,需要對傳統有深入的了解,深刻認識傳統文化的精髓,吸取其精華。

我們紀念張伯駒先生,就要大力弘揚他崇高的愛國情操和無私奉獻的精神。張伯駒先生作為享有盛名的收藏家,卻“收而不藏”、“凡收必捐”,在他看來,將這些珍貴的文物置于博物館中才是最好的歸宿。藏品是包括博物館、美術館的立館之本,接受私人捐贈納入永久收藏,一直是其充實藏品的重要來源。個人捐贈藏品,不僅有利于改善藏品的保護條件,也能使博物館、美術館等在經費有限的情況下,不斷充實館藏、優化藏品結構,進而提升社會教育和公共文化服務水平。多年來,張伯駒先生化私為公的慷慨義舉,影響和激勵了一批又一批的收藏家和賢達人士將自己的珍貴收藏和藝術創作捐獻給國家、捐贈給社會,使其得到更加科學的保存和廣泛的利用,發揮出最大的社會價值。

我們紀念張伯駒先生,就要學習他的磊落胸襟和高尚品格。張伯駒先生出身貴胄門第,一生苦樂兼備,命運多舛,富不驕、貧能安,他對民族、對社會有著高度的責任感,又只求內心的愉悅。在他的一生作為中所體現出來的這種文人名士精神,或許比他捐獻的國寶更為珍貴。1947年,王世襄為研究《平復帖》,到張伯駒先生家觀看此帖,張先生則讓他直接將極其珍貴的《平復帖》拿回家中一月有余,以便仔細研究。這件小事,很能說明張伯駒先生的心懷坦蕩超逸,性情慷慨率真的飽滿個性。

同志們、朋友們,在今天我國全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的進程中,在扎實推進社會主義文化強國建設的過程中,深刻認識張伯駒先生這種崇高的愛國情操和無私奉獻精神的現實意義和當代價值,具有十分重要而深遠的意義。廣大文化工作者要繼承老一輩留給我們的精神財富,珍惜時代提供的難得機遇,堅守文化追求,牢記社會責任,為國家富強、民族振興奉獻自己的才華與智慧,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”貢獻力量。

2013年4月28日 作者:蔡武【原標題:張伯駒:坦蕩超逸,慷慨率真】