-

沒有記錄!

如何評價張弘范

2013/8/30 9:45:47 點擊數: 【字體:大 中 小】

蔣克學、郝尊兩位友人繼主編《黃金臺詩文選注》以后,又主編《張弘范詩詞評注》,邀我為此寫序,于是,便有了頗多感觸。

張弘范何許人也?張弘范乃元代大將軍也。提到張弘范,就必然要提到南宋民族英雄文天祥;提到文天祥,就又自然聯想到張弘范。何也?因為是張弘范俘文天祥。他不但俘文天祥,而且還通過文天祥使書招宋大將張世杰降,文天祥曰:“我不能捍父母,乃教人叛父母,可乎?”乃遞上《過零丁洋》詩,以表自己的堅貞不屈。我曾到廣東省的東莞,專門去了零丁洋,在那朗誦文天祥寫的《過零丁洋》:

“辛苦遭逢起一經,干戈寥落四周星。山河破碎風拋絮,身世飄搖雨打萍。惶恐灘頭說惶恐,零丁洋里嘆零丁。人生自古誰無死,留取丹心照汗青。”

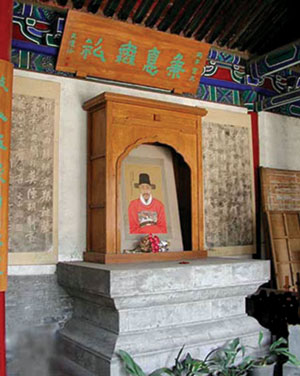

自古以來,文天祥那“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”的詩句,不知曾鼓舞了多少愛國不屈的民族英雄、志士仁人!面對此時此景,一種仰慕,一種崇敬之心油然而生。在北京東城區的“文丞相祠”,我讀文天祥臨終前寫的《正氣歌》,聯想文天祥列舉了歷代春秋時太史齊君三個兄弟被殺,其弟仍忠實寫史、春秋時晉國太史敢于秉筆直書;張良五世為韓相,后被秦滅而復仇,蘇武出使匈奴扣留十九年而不降、嚴顏被張飛俘而不降;嵇紹為保護晉惠帝被殺死在惠帝身旁、唐張巡在安史之亂時每次與賊戰都氣血涌蕩,諸葛亮兩次出師北伐曹魏,曾向后主呈上前后《出師表》、祖逖率軍北伐收復黃河以南失地……道出了“哲人日已遠,典刑在夙昔。風檐展書讀,古道照顏色”的忠烈誓言。“是氣所磅礴,凜烈萬古存。當其貫日月,生死安足論?”驚天地,泣鬼神,浩然正氣,可歌可泣!

今天,出版張弘范詩詞評注,對這一歷史事實怎么看?從感情上來說,我便很難接受,因為,我崇敬文天祥,我恨張弘范。但我仔細閱讀張弘范的詩詞之后,又縱觀中國歷史,平靜下來,反復思考,覺得應該歷史地、唯物地、客觀地看問題。從張弘范俘虜文天祥來看,張弘范是大逆不道,但從中華民族發展史上來看,從唐、宋、元、明、清歷代更替來看,從五十六個民族大家庭來看,從社會的發展來看,它又是歷史的必然。但這絲毫不能改變文天祥這樣一位愛國將士、民族英雄的形象;也絲毫不能抹煞元滅宋、歷史發展進程的必然性。

張弘范是河北定興縣人,他的所在地已屬金代金中都(今北京)管轄,而定興縣又是秦代置范陽郡,金大定二年改定興縣,后成吉思汗統蒙古大軍滅金,后又滅宋,作為蒙古漢軍都元帥張弘范,他使弟張弘正為前鋒,俘文天祥于廣州五坡嶺,次年厓山擊敗南宋張世杰大軍,在石壁上刻“鎮國大將軍張弘范滅宋于此”十二個字而還,這不能不說他為推翻宋王朝建立元朝立下了巨大的功績。

隨著社會的進步,歷史的發展,人們對客觀事物的認識也在不斷發生變化,所以才出現了20世紀50年代的替曹操、秦始皇等一系列歷史人物翻案。荊柯作為千古稱頌的壯士,但絲毫不影響歷史上人們對秦始皇統一中國的歷史功績,雖然秦始皇執政時“焚書坑儒”,施暴政,如此說來,人們對文天祥的肯定也不應影響對張弘范特別是他詩詞的評價。

宋王朝的后來,由于因循茍且的思想統治,政治上腐敗,經濟上崩潰,其用兵費用雖然達到全部賦稅的十分之七、八,也沒能挽救其失敗的命運。北宋自真宗與契丹訂“澶淵之盟”,每年給契丹二十萬兩銀、十萬匹絹的歲幣,后在契丹恐嚇之下又增加銀十萬兩、絹十萬匹。宋王朝為了換取西北邊界的茍安,就每年向西夏“賜”(實際上重金收買)銀萬兩、絹萬匹、錢二萬貫,到了1044年10月,宋“冊封”西夏李元昊為夏國主,每年“賜”銀七萬兩、十五萬五千匹絹、茶三萬斤,另在各節日和李元昊生日“賜”銀二萬兩、銀器兩千兩、絹、帛、衣等兩萬三千匹,茶一萬斤……北宋王朝對契丹和西夏“屈己增幣”,河北人民飽受“長苦辛”,致使1127年,金滅北宋,統治中原。

宋代大政治家、大詩人王安石看到宋王朝的腐敗、人民處于水深火熱之中,寫過一首《河北民》古風,詩中寫道:

河北民,生近二邊長苦辛。

家家養子學耕織,輸與官家事夷狄。

今年大旱千里赤,州縣仍催給河役。

老小相攜來就南,南人豐年自無食。

悲愁白日天地昏,路旁過者無顏色。

汝生不及貞觀中,斗粟數錢無兵戎。

正如當年腐朽的北宋在新興的金朝面前不堪一擊一樣,腐朽的金朝在內外交困、走投無路的處境中,于1234年結束了其統治,不得不臣服勢力強大的元朝。而作為公元1238年出生的張弘范,曾是元的大將,為元效力攻打南宋也是很自然的事情。

這里還要提及的是,張弘范乃張柔之子。張柔河北定興人,金末曾在河北組織地方武裝,后降蒙古,是蒙古軍的漢軍將領,由于屢次攻宋有功,被封萬戶侯,修建北京的南大門保州(今保定)及保州的蓮花池。清代以來,蓮花池成為全國有影響的蓮池書院,乾隆曾三次親臨書院視察學生的課業。修保州之后,在元朝修建元大都時,由河北的劉秉忠選址、規劃,張柔、段天佑負責實施工程。

巧合的是,張弘范面對的宋代大將張世杰,竟是張柔的侄子、自己的叔伯兄弟。張世杰,原為金的官員,后因犯有過失怕遭懲罰而投奔宋朝。這元的大將張弘范、宋的大將張世杰之戰,竟是各代表一方的叔伯兄弟之戰。他們之間的戰爭勝負,導演了一幅元滅宋的歷史畫卷。

宋代的詩歌,在歐陽修王安石、蘇軾、黃庭堅詩文革新運動的推動下,一改晚唐以來的詩風,更強調“意”,借鑒散文的述說方式,使詩歌的表現形式更為豐富和直抒胸臆,即所謂“吟詩不必務多,但意盡可也。”其代表宋代文學高峰的“詞”也是一樣,表現形式更自由、節奏感更強,思想感情表達的更充分。這在張弘范的詩詞中也打上了那個年代的烙印。

我讀張弘范的詩詞,發現張弘范是一員儒將,作為將士,忠君報國是他的天職,在《木蘭花慢·征南》詞中,其氣軒昂:“……駕萬里長風,高掀北海,直入南溟。生平許身報國,等人間,生死一毫輕。……胸中凜然冰雪,任蠻煙瘴霧不須驚。整頓乾坤了,歸來虎拜龍庭。”可以看出他是一個有血有肉、感情豐富的人。后來,他認識到戰爭給人民帶來的災難。在他的《過江》一詩中說:“磨劍劍石石鼎裂,飲馬長江江水竭。我軍百萬戰紅袍,盡是江南兒女血。”

這里透露出他內心認為一方面兩軍之戰,一方面又是百姓犧牲與流血,體現出他的憐憫與感傷。他后來“十年鞍馬是非場,虛名半紙多幾張。”他已對自己的職責認為不過是“虛名”之無奈。他在“世事莫論量,今古都輸夢一場,笑煞名利途上客,干忙!千丈紅塵兩鬢霜。”——這恐怕是后來他看破紅塵名利的認識。

張弘范還是一個重情義的人,就在他俘虜了文天祥之后,他以禮相待,勸降,當他看到文天祥寫的《過零丁洋》以后,知文天祥矢志不移,才把文天祥押送元大都。

他在給友人寫的《南鄉子·送友人劉仲澤北歸》一詞中也說:“幾度留君留不住,傷情。一片秋蟬雨后聲。無語淚縱橫。別酒和愁且強傾。后會有期須記取,叮嚀。莫負中秋夜月明。”其情殷殷。

在《南鄉子·寄劉仲澤》中說:“莫比紅塵兒女輩,須知。義士交情死不移。”體現燕趙慷概悲歌之士的義氣。“誰念書生寒屋底,傷悲。忍淚窗前聽子規。”征戰幾時了?他在《青玉案·寄仲澤》中說:“吟風賦月,論文說劍,無個知音侶。”又透著無知音的苦悶、凄涼與孤獨。所以,他見到友人是那么舍不得離開,在《燭淚》一詩中說:“惜別終宵話不休,煌煌燭影照離愁。蠟花本是無情物,特向人前也淚流。”這里坦露的他的內心是多么重賢敬義,以及失去友人的悲凄,其情切切。

今天,我們看張弘范的詩詞,也看到了他所處時代的一個縮影,從中也看到了他戎馬一生的真實思想,了解了他這個人。評價歷史不能離開當時的歷史環境,也就是說,我們不能拿今天的標準要求古人的思想,只能以史為鑒,用科學的發展觀面對今天與未來;對歷史的人物評價,功是功,過是過。應該說,宋元之戰的結束,標志著中國歷史上元朝完成了全國統一大業,結束了自唐末藩鎮割劇以來,全國先后出現的五代十國的分裂,宋與遼、宋與金的對恃,以及蒙古、西夏、大理、高昌、吐蕃等民族三百多年來國內幾個政權并存的局面,改變了北宋長期以來積弱不振的國勢。從時代的發展來看,這是歷史的進步,從這方面來說,是不是也可以出版張弘范的詩詞評注呢?文/張虎【原標題:如何評價張弘范】